|

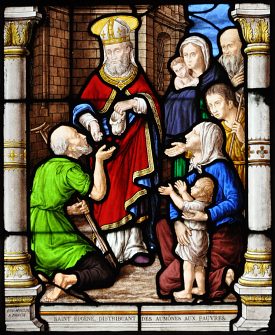

Dans le vitrail ci-contre

(daté du début de la Renaissance), saint

Laurent fait l'aumône aux pauvres. Qui sont ces

pauvres? Nous voyons à gauche un homme estropié

avec une béquille (qui simule peut-être

parce sa jambe a l'air d'être repliée au-dessus

de la béquille). Nous voyons une femme (qui doit

être une veuve) avec ses deux jeunes enfants.

À l'extrême droite, une personne tient

une espèce de bâton jaune, sûrement

une grande béquille, tandis qu'un homme en rouge,

portant un chapeau, s'en retourne en s'appuyant sur

une canne. Bref, on ne voit pas d'homme valide en

train de mendier. Ce constat mérite des explications.

Au Moyen Âge, le pauvre est celui qui ne peut

pas subvenir à ses besoins par sa force physique.

Un serf n'est pas un pauvre parce qu'il a la sécurité

de l'emploi. Son champ et son travail lui permettent

de survivre au sein d'une communauté rurale encadrée

qui assure un soutien informel à tous. Les religieux

le prêchent : l'aumône est un devoir envers

les vieillards, les estropiés et les victimes

des hasards de la vie ; les biens de l'Église

tout comme le superflu des riches sont la propriété

des pauvres. (Voir le vitrail

des œuvres de miséricorde et le problème

du riche ingrat à l'église Sainte-Jeanne

d'Arc de Rouen).

Quant aux moines (qui font tous vœu de pauvreté),

ils restent attachés à un monastère.

Leur stabilité géographique et leur pauvreté

évangélique dûment choisie les font

accepter par les populations besogneuses.

Cependant le contexte social va changer. L'historien

Michel Mollat, dans un article de la Revue d'histoire

de l'Église de France [cf sources] écrit

: «(...) au cours des XIe et XIIe [siècles],

certaines révoltes de la faim, la prédication

de certains ermites, l'attraction de quelques pèlerinages,

surtout la Croisade, avaient déraciné

et jeté sur les chemins des bandes hétérogènes

de «jeunes» (juvenes) : paysans et

bergers en surnombre, cadets de familles chevaleresques,

mêlés à des criminels en rupture

de ban, à de simples amateurs d'aventures, aux

inadaptés de toutes sortes, enfin à des

prostituées.» Tous ces errants sont très

mal vus car l'errance fait peur. L'instabilité

heurte la mentalité médiévale.

À partir du milieu du XIIIe siècle, la

migration des errants des campagnes vers les villes

en croissance s'accentue. «Le pauvre rural était

généralement un personnage méprisé,

mais familier, connu et assisté des siens ; le

pauvre urbain devient un être anonyme, souvent

vagabond, sans autre recours que la communauté

d'un destin marginal, partagé avec ses congénères.»

[Michel Mollat]. Cependant, malgré les désordres

que ces gens pouvaient susciter, la mentalité

de l'époque était encore de leur côté.

Pour reprendre les termes de notre historien, on accusait

les «évêques infidèles»,

les «seigneurs exigeants», les «juges

iniques» d'avoir aggravé la misère.

La théorie de l'extrême nécessité,

prenant la défense des très pauvres pris

sur le fait de leur larcin, proclamait la communauté

des biens et l'innocence de l'affamé voleur.

Dans le cours du XIIIe siècle, le contexte va

empirer. Arrivent les ordres mendiants (dominicains

et franciscains) qui érigent la mendicité

en vertu. Il faut être nu comme le Christ. Le

mariage mystique de François d'Assise (le Poverello)

avec Dame Pauvreté va créer bien des problèmes

en Occident car il est pris comme modèle. Avec

les ordres mendiants et les sectes hérétiques,

la mendicité errante déferle sur l'Europe

occidentale. Les moines gyrovagues cheminent de village

en village, imités par une foule de gens, pas

toujours bien intentionnés. Michel Mollat note

avec lucidité : «Le vrai scandale du Poverello

est d'avoir exalté la pauvreté à

l'heure même où l'ébranlement de

la société préparait la multiplication

du nombre des pauvres.»

Arrive le XIVe siècle avec la Peste noire, la

guerre de Cent Ans en France et les Grandes Compagnies.

Dans la seconde moitié de ce siècle, la

mendicité s'accroît en Occident. Les ordres

mendiants, multipliant les pauvres, eux-mêmes

augmentés par les calamités de l'époque,

conduisent à des excès. Et la sensation

d'être envahis par les mendiants a dû devenir

insupportable. La position de la société

envers la pauvreté va peu à peu s'inverser.

La pauvreté volontaire des religieux finit par

être blâmée. L'époque était

assez dure comme cela, inutile de rajouter à

la liste des vrais pauvres des moines errants et oisifs.

Le changement de mentalité va d'ailleurs être

complet. Dans un premier temps, à la peur que

tous les errants suscitaient s'était ajouté

le mépris. Mais le mépris ne suffit plus.

À la fin du XIVe siècle, la mendicité

est regardée quasiment comme une insulte à

la dignité de la personne humaine, et la pauvreté

comme une déchéance. Même le don

spontané est freiné. Mieux vaut un prêt

sans intérêt qu'une aumône car le

prêt encourage et stimule le travail. La société,

de moins en moins rurale, devient plus policée

; l'ordre social est ressenti comme une nécessité

; les désordres dus aux pauvres sont jugés

inacceptables. Villes et États veulent contrôler

les indigents et les œuvres qui s'occupent d'eux.

Michel Mollat précise : «La législation

sur le travail et le paupérisme naît simultanément

en France et en Angleterre au lendemain de la Peste

noire. Les autorités municipales désignent

les administrateurs des hôpitaux, vérifient

leurs comptes et réglementent l'hospitalisation

des mendiants et des vagabonds.» La société

finit par établir une nette distinction entre

la charité, qui est à la source des œuvres

de miséricorde, et l'assistance administrative,

rendue nécessaire par l'exigence d'ordre social.

En Angleterre, les premières lois sur les pauvres

prises par Élisabeth Ière, au milieu du

XVIe siècle, instaureront le fouet pour les hommes

valides qui refusent de travailler. Au siècle

suivant, Colbert proposera d'enfermer les indigents

pour les mettre au travail. Au XVIIIe siècle,

à l'église Saint-Sulpice

à Paris, l'abbé de Terssac donne un exemple

admiré et copié : la glorification du

travail et la volonté d'y contraindre les pauvres

en échange d'assistance (voir le texte

suivant).

Le XVe siècle offre un passionnant exemple de

ce double souci en la personne de Jean Geiler de

Kaiserberg. De ce prélat énergique

qui a prêché à Strasbourg pendant

trente-deux ans (de 1478 à 1510), nous possédons

un recueil de sermons qui permet aux historiens de mieux

cerner la psychologie de l'époque, du moins en

Alsace, sur ce thème important. Dans un premier

temps, l'historien Francis Rapp, dans son article pour

la Revue d'histoire de l'Église de France,

nous révèle que notre orateur «honore

l'éminente dignité du pauvre», image

de Jésus. Il critique les riches qui attendent,

avant d'aider, de connaître la moralité

du solliciteur (autrement dit, qui veulent savoir ce

que le pauvre va faire de l'aide qu'on lui apporte).

Francis Rapp cite un extrait d'un sermon édifiant

de Geiler de Kaiserberg : «Et s'il était

effectivement pêcheur, aurais-tu le droit de le

condamner? Dieu, lui, n'hésite pas à lui

donner sans compter l'air, la lumière et l'eau.

Il te donne la nourriture à toi qui n'es sans

doute pas moins coupable que ce déshérité.»

Ce raisonnement, bien spécieux on en conviendra,

trouve son aboutissement révolutionnaire dans

l'encouragement que le prélat adresse aux pauvres d'user

de la force pour arracher ce qui leur est dû :

«Allez dans les maisons des riches. Elles regorgent

de blé. Si elles sont fermées, enfoncez

les portes à coups de hache et servez-vous. Marquez

le montant de votre prise sur une taille et, si vous

égarez cette dernière, venez me trouver.

Je vous dirai comment vous pourrez vous justifier.»

Voilà pour le premier visage de Janus. Le second

lui est bien opposé car Geiler ne supporte ni

les hypocrites ni les paresseux. Sa véhémence

attaque de front «ceux qui tendent la main parce

qu'ils ont peur du travail» [Rapp]. Vivre de mendicité

comme saint François ou saint Dominique est réservé

à une élite et ne doit en aucun cas être

imité. Geiler fustige les montreurs de reliques,

les marchands de pardons, les clochards de toutes sortes,

les simulateurs d'infirmité pour apitoyer le

passant. Ce sont de mauvais pauvres.

La mendicité acceptable ne peut avoir que deux

motifs : la recherche de la perfection chrétienne

ou le dénuement réel et complet. Et le

prélat se fait le défenseur d'une idée

qui est déjà dans l'air du temps : c'est

à l'État de s'occuper des pauvres. Mieux,

c'est son devoir. Autrement dit, ce que le particulier

ne doit pas faire (scruter le pauvre pour savoir ce

qu'il va faire de l'aumône qu'il reçoit),

l'État doit l'officialiser et le généraliser.

Disposant de l'autorité, l'État se doit

de contraindre les paresseux qui mendient à gagner

leur vie à la sueur de leur front. L'aumône

doit aller aux malades et aux vieillards incapables

de travailler, pas aux gens valides. De la sorte, les

bénéficiaires de l'aide (qui deviendra

donc publique) ne seront plus des mendiants, mais des

«assistés» (sens bien différent

de celui qu'il possède aujourd'hui). Autre avantage

: l'aide sera bien répartie, contrairement aux

aumônes «aveugles». Et la caisse d'assistance

sera alimentée par les dons des riches.

Dans un mémoire qu'il adresse vers 1501 aux autorités

de Strasbourg, Geiler propose de partager la ville en

six ou sept secteurs. Dans chacun d'entre eux, un homme

désigné (et qui en viendrait vite à

connaître le quartier), serait chargé de

repérer les faux mendiants. Francis Rapp fait

remarquer qu'il n'y a plus aucune trace de spiritualité

dans ce programme social.

Après 1460, la ville de Strasbourg prit effectivement

de sévères mesures contre les indigents

: seuls ceux qui étaient incapables de gagner

leur vie eurent le droit de mendier ; ceux qui venaient

du «plat pays» ne devaient pas rester dans

la ville plus de trois jours. Des sergents de ville

pouvaient perquisitionner au domicile des mendiants

suspectés de fraude. Au début du XVIe

siècle, les mesures s'aggravèrent : le

délai de trois jours fut réduit à

un seul et les citadins qui avaient reçu le droit

de mendier durent porter un insigne.

Depuis les origines, lutte contre la paresse et recherche

de ceux qui mendient indûment ont fait partie

intégrante des valeurs chrétiennes. Tout

part de l'apôtre Paul et de sa Première

épitre à Timothée. Se soucier des

autres, c'est avant tout prendre soin de ses proches.

Pour Paul, l'altruisme commence au sein de sa famille.

Notons en passant la thèse séduisante

du sociologue américain Rodney Stark, dans son

ouvrage L'Essor du christianisme (Excelsis, 2013)

: ce souci des malades au sein du cercle familial, contraire

à la mentalité romaine, a favorisé

l'expansion de la religion nouvelle lors des pestes

qui ravagèrent l'Empire romain aux IIe et IIIe

siècles. Sans vraiment en comprendre les raisons,

des auteurs chrétiens des premiers siècles

(Denys, Eusèbe de Césarée) ont

d'ailleurs reconnu que ces épidémies mortelles

avaient servi la cause du christianisme.

En matière de mendicité, la pensée

chrétienne s'appuie sur le duo don et contre-don.

Donner est le devoir du riche, mais il oblige celui

qui reçoit. Dans son ouvrage Les Marchands

et le Temple (Albin Michel, 2017), le médiéviste

italien Giacomo Todeschini analyse cette relation en

profondeur L'un des premiers textes du christianisme

primitif, le Didaché, écrit vers

la fin du Ier siècle, affirme déjà

les obligations de celui qui reçoit. Le riche

donne, soit, mais le pauvre a le devoir d'être

reconnaissant et de restituer ce qu'il a perçu

à tort. «Malheur à celui qui reçoit

: si quelqu'un reçoit parce qu'il a besoin, il

sera sans reproche, lit-on dans ce texte. Mais, s'il

n'a pas besoin, il devra dire pourquoi il a reçu

et dans quel but. Jeté en prison, il sera examiné

sur ce qu'il a fait et il ne sera pas relâché

jusqu'à ce qu'il ait restitué le dernier

quadrant.».

La notion paulinienne d'obligation de prendre soin de

ses proches est à considérer comme la

racine même de la fidelitas, c'est-à-dire

l'appartenance au cercle des élus. Cette notion

va s'élargir au fil des siècles, être

théorisée et englobée dans une

vision socio-économique des rapports humains.

Pour faire court : vivre sa foi chrétienne, c'est

produire et convertir. Le mendiant ne produit rien et,

en principe, ne croit plus. En faisant l'aumône,

le riche lui permet de se ressaisir pour croire à

nouveau et produire à son tour. De la sorte,

le mendiant pourra espérer réincorporer

la fidelitas, cette fois prise au sens large.

Thomas d'Aquin partira du texte de Paul et utilisera

le don comme fondement et lien de sa société

chrétienne.

Giacomo Todeschini prend l'exemple des Hôtel-Dieu

qui vont se répandre en Europe occidentale à

partir du XIIe siècle, faisant affluer les dons.

L'étude des discours de l'époque sur la

mendicité conduit l'historien à écrire

à ce sujet : «(...) le don fait à

l'hôpital s'inscrivait dans une conception présentant

la marginalité sociale et économique comme

perte à réparer.» Autrement dit,

mendier est l'expression d'une fissure dans l'organisation

sociale chrétienne, une fissure qu'il appartient

aux riches de combler. En recevant un pécule,

le mendiant doit rendre à son tour, par la foi

et par le produit de son futur travail, faisant ainsi

disparaître la fissure. Aux XIIe-XIVe siècles,

la charité, écrit l'historien, se conçoit

comme «une générosité productrice

d'obligations internes à la sphère du

bien public».

Todeschini explicite clairement les obligations du pauvre

: avoir un métier pour être utile à

la société, se guérir des maux

physiques et spirituels qui peuvent l'en empêcher

; bref se convertir «à une chrétienté

effective, à la fois religieuse et sociale mais

aussi spécifiquement économique.»

Au IXe siècle, bien avant Jean Geiler de Kaiserberg,

le moine de l'abbaye de Lobbes en Belgique, Rathier

de Vérone, qui fut aussi évêque

de Vérone, s'était élevé

contre les pauvres oisifs, que leur pauvreté

avait rendus arrogants. Il les opposait aux riches pieux

qui utilisaient leurs richesses pour faire le bien.

Rathier, en se proposant d'examiner les capacités

des pauvres, réfléchissait déjà

à des stratégies d'insertion. Todeschini

cite quelques extraits de cet auteur du IXe siècle.

Ainsi, quand il s'adresse aux pauvres : « Gare

à toi donc si, abruti par la paresse, tu profites

du labeur d'autrui alors que tu peux vivre de ton travail»

; si le pauvre est malade et se plaint : «Prie

plutôt pour ceux aux dépends desquels tu

vis» ; si le pauvre est en bonne santé,

mais a de nombreux enfants : «Pratique la continence

si tu le peux (...) en accord avec ton épouse,

et mets-toi au travail pour subvenir à tes besoins

et à ceux des autres» ; si le pauvre n'est

pas capable de travailler : «Pleure donc pour

ce vice car c'est un malheur grave: demande en aumône

ce qui te suffit pour vivre et garde-toi d'accumuler

ce qui ne te sert pas» ; si le pauvre est en bonne

santé : «offre ton soutien aux autres:

visite les infirmes, enterre les morts et partage avec

ton prochain cette bénédiction que Dieu

t'a accordée (...)».

En résumé, au-delà du don, de la

foi, de la conversion, au-delà de la générosité

productrice, la philosophie du christianisme universel

se résume en un principe simple : s'appliquer

à faire quelque chose pour les autres ; sur un

plan théologique, utiliser la liberté

donnée par Dieu pour que chacun apporte son écot

à l'édification de la fidelitas,

c'est-à-dire de la société chrétienne.

Le concept de caritas (charité) représente

stricto sensu l'amour civique exprimé

par les membres de la communauté, un amour qui

les porte au souci administratif de bien gérer

l'argent en circulation. Au sens chrétien, la

caritas, ce n'est pas faire l'aumône. La

caritas, c'est faire quelque chose pour les autres,

ce qui inclut l'aumône évidemment, mais

avec l'obligation du contre-don pour celui qui

reçoit. Ce qui signifie que celui qui donne a

un droit de regard sur ce qui est fait de son aumône.

La notion de don et de contre-don s'intègre

dans un englobant socio-économique de générosité

créatrice où chacun doit faire quelque

chose pour l'autre. Même les soldats qui revenaient

manchots de la guerre pouvaient se rendre utiles dans

l'armée, souvent en tant que simple garde, comme

en témoigne le protestant Jean Marteilhe dans

ses Mémoires d'un galérien du Roi-Soleil

(Mercure de France, 2021). Avoir bonne conscience parce

qu'on a donné une pièce à un mendiant

- et s'en tenir là - ne correspond nullement

à la pensée des Pères de l'Église.

Faire quelque chose pour les autres, c'est œuvrer,

dans la foi, à l'édification de la société

chrétienne. Le catholicisme prône ainsi

la justification par les œuvres. De la sorte, on

peut imaginer qu'un croyant, après sa mort, arrive

dans l'Au-delà et s'entende poser la question

qui résume en fait toute sa vie : «Qu'as-tu

fait pour les autres ?» La question a le

mérite de la clarté. Quant à l'analyse

des œuvres réalisées, elle est aisée

à faire.

À l'opposé, le protestantisme a mis en

avant la justification par la foi. Ce qui n'empêchait

pas Calvin, notons-le, de penser que la foi a pour conséquence

les (bonnes) œuvres. Mais «avoir la foi»

pose le problème de la définition. Croire

en quoi exactement ? À l'existence de Dieu,

entité omnisciente et omnipotente ? Aux

anges ? Au paradis ? À l'enfer ?

Des philosophes protestants se sont d'ailleurs livrés

à d'amusantes digressions sur ce sujet. Au XIXe

siècle, le Danois Sœren Kierkegaard (1813-1855)

s'y est essayé dans son essai Coupable ? Non

coupable ?

Rappelons rapidement les faits : en 1845, Kierkegaard

vient de rompre ses fiançailles avec Régine

Olsen, cassant ainsi un amour partagé ; son motif

caché est d'ôter toute barrière

à sa mélancolie afin de se livrer au plaisir

suprême qu'est pour lui la méditation philosophique.

Torturé par les affres du doute, de la culpabilité

possible, du malheur où il a peut-être

plongé sa fiancée, il s'imagine jeté

dans l'absurde et n'avoir, lui le protestant, la foi

qu'à un certain degré. Il écrit

: «Qu'on introduise en pensée l'éternité

dans une telle confusion, qu'on imagine un tel homme

au jour du jugement suprême, et qu'on écoute

la voix de Dieu : "As-tu eu la foi ?"

— qu'on écoute la réponse :

"La foi est l'immédiat ; il ne faut pas

s'arrêter à l'immédiat, on le faisait

au moyen âge, mais depuis Hegel on va plus loin,

toutefois, on avoue que la foi est l'immédiat

et que l'immédiat existe, mais on attend une

nouvelle étude."»

Si l'oisiveté et la mendicité frauduleuse

sont regardées par le christianisme authentique

comme des perversions à pourchasser, il faut

tirer le constat, depuis le début du XXe siècle,

de l'oubli total par les chrétiens du principe

du don et du contre-don. Autrement dit,

le principe de charité chrétienne

est maintenant totalement dévoyé. À

croire que les Églises sont fières de

se livrer à une aide débridée,

sans doute pour ne pas se sentir débordées

par l'aide sociale mise en place par les gouvernements.

À la naïveté pseudo-chrétienne

qui s'exclame : «Il a faim ! Il gémit !

Nourrissons-le !» répond le doigt

autoritaire de Rathier de Vérone et des Pères

de l'Église pointé sur le mendiant :

«Que fais-tu pour les autres ?» et

«Comment uses-tu de ta liberté ?»

Et ces questions tombent, tel un couperet, contre toutes

les lâchetés, toutes les naïvetés.

|