|

|

|

|

La cathédrale de Bayeux

est un édifice qui se rattache à la fois à l'art roman

et à l'art gothique. C'est l'une des grandes cathédrales

de Normandie et la seule qui ait passé l'écueil de la seconde guerre

mondiale sans aucun dommage.

Une cathédrale romane fut érigée au XIe siècle

et dédicacée en 1077 en présence de Guillaume

le Conquérant et de son épouse, la reine Mathilde.

De cet édifice, tout ne s'est pas perdu puisque son plan

a servi de canevas à la cathédrale actuelle. Il affichait

des dimensions imposantes : longueur de 80 ou 90 mètres ;

large nef de six travées ; large transept ; chœur profond

bordé de bas-côtés. Odon de Conteville (1049-1097),

frère utérin de Guillaume le Bâtard (et futur

Conquérant), semble en avoir assuré la construction

de bout en bout. Ayant pris une part importante dans l'expédition

anglaise, Odon reçut le comté de Kent en récompense,

ce qui lui apporta sans aucun doute les finances nécessaires

pour élever un monument de cette taille.

Un incendie détruisit la cathédrale romane trente ans plus tard.

Il nous en reste aujourd'hui la crypte

et la structure des tours de la façade occidentale. De même,

on retrouva à cette occasion la trace de tribunes au-dessus

des bas-côtés de la nef

et de ceux du chœur.

La cathédrale romane devait vraiment être imposante.

Après l'incendie, on reconstruisit. En 1160, nouvel incendie.

Il fallut à nouveau reconstruire. Cependant, le style architectural

avait évolué. L'art roman avait cédé

la place au premier art gothique qui, à son tour, allait

évoluer.

Résultat : la cathédrale de Bayeux,

que l'on a rebâtie en grandiose, date du XIIIe siècle

pour sa plus grande partie. C'est un édifice gothique normand

mêlant le gothique rayonnant et le gothique flamboyant.

Pour en assurer le financement, plusieurs bulles pontificales accordèrent

des indulgences en 1243, 1244 et 1254.

Tandis que les portails romans de la façade

ouest étaient enrobés d'un placage gothique, l'architecte opta

pour une nef

à deux niveaux d'élévation. Le premier a conservé l'ancien

étage roman ; le second, de style gothique, présente une suite de

grandes baies qui donne à l'édifice un impressionnant aspect

de cage de verre.

Complétée et agrandie après la guerre de Cent Ans, la cathédrale

subit les foudres des guerres de Religion. En 1562, les iconoclastes

détruisirent les vitraux,

le mobilier et bien des statues. Le trésor médiéval fut entièrement

pillé et détruit, de même que l'orgue.

À la Révolution, la Constituante lança en 1790

un processus de réunion des paroisses dans toute la France

avec, pour conséquence, le changement de statut, la vente

ou la destruction de centaines d'églises. À Bayeux,

la paroisse cathédrale fut la seule paroisse conservée

avec, toutefois, trois succursales : Saint-Jean, Saint-Patrice et

Saint-Loup. L'évêque en place refusa de prêter

serment à la Constitution civile du Clergé, comme

d'ailleurs l'immense majorité des curés de son diocèse.

Il quittera la France pour Jersey en mai 1791. Claude Fauchet, évêque

constitutionnel, aux idées en accord avec la Révolution,

fut élu au siège épiscopal. Il mourra sur l'échafaud,

avec les Girondins, en octobre 1793.

Début 1793, la cathédrale est profanée ; l'autel, souillé. En novembre,

le culte de la Raison est proclamé. À Bayeux,

la cathédrale en devient le temple. En décembre, le chœur

et ses bas-côtés sont transformés en grenier à blé

(ce qui les protégera jusqu'à la fin de la tourmente). En

mai 1794, la Convention reconnaît l'existence de l'Être

suprême. On porte cette inscription sur la porte principale

de la cathédrale ; elle sera effacée l'année suivante. (À

l'église

d'Houdan dans les Yvelines, le texte, inscrit sur un linteau

de la façade, est toujours en place.) Avec le Concordat,

les limites du diocèse sont redéfinies. Il perd des territoires

du côté de la Manche et de l'Orne, mais gagne tout le territoire

de Lisieux. En fait, il est presque calqué sur le département du

Calvados.

La cathédrale ne fut vraiment achevée que sous le Second Empire

car, dans les années 1850, un problème architectural remua la ville

: conserver ou non la tour

centrale qui menaçait de s'écrouler (voir l'histoire

en page

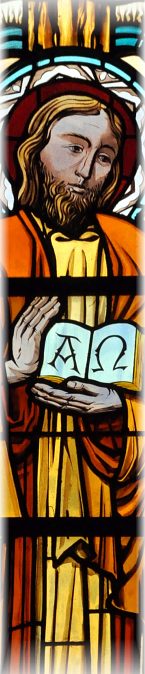

3). Les baies des chapelles et des grandes façades du

transept

reçurent une nouvelle parure de vitraux.

Par chance, les combats de juin 1944 la laissèrent intacte

(voir plus bas).

Les fouilles menées sous le Second Empire mirent à

jour d'importants restes romans, trace du glorieux passé

de la cathédrale au XIIe siècle et des époques

antérieures. Combinées à l'originalité

de la construction du siècle suivant, l'historien Jean Vallery-Radot

a pu écrire en 1922 que «cet édifice occupe

une place de premier ordre dans l'histoire de l'évolution

du style gothique normand au XIIIe siècle.»

Cette page 1 est consacrée à l'aspect extérieur

de l'édifice.

|

|

|

|

Page

2 : la nef et ses chapelles

Page

3 : le transept

|

Page

4 : le chœur et la crypte romane

Page

5 : le déambulatoire et ses chapelles

|

|

La cathédrale de Bayeux : vue d'ensemble depuis le haut de

l'escalier qui surplombe la nef.

Le premier niveau d'élévation est roman (XIIe siècle)

; le second, gothique (XIIIe siècle). |

| L'EXTÉRIEUR DE

LA CATHÉDRALE |

|

La cathédrale de Bayeux vue du chevet.

C'est la première vue de l'édifice qui s'impose aux

visiteurs.

En effet, l'artère touristique qui mène à la cathédrale débouche

sur le chevet et non sur la façade occidentale. |

|

|

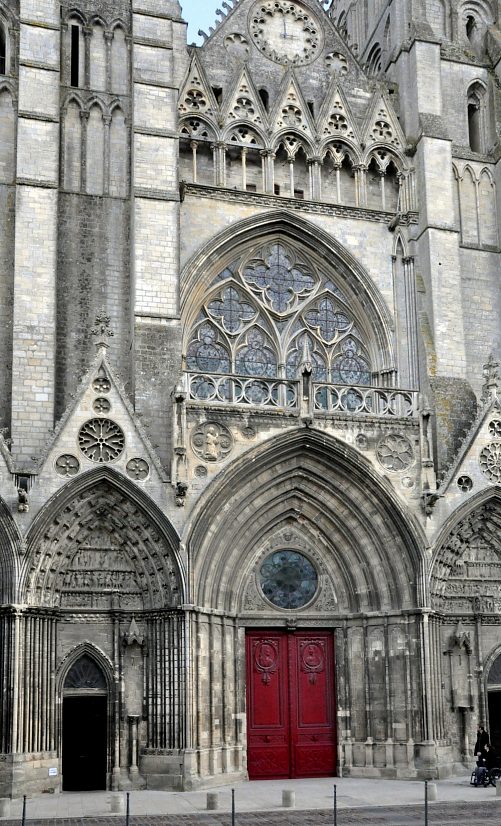

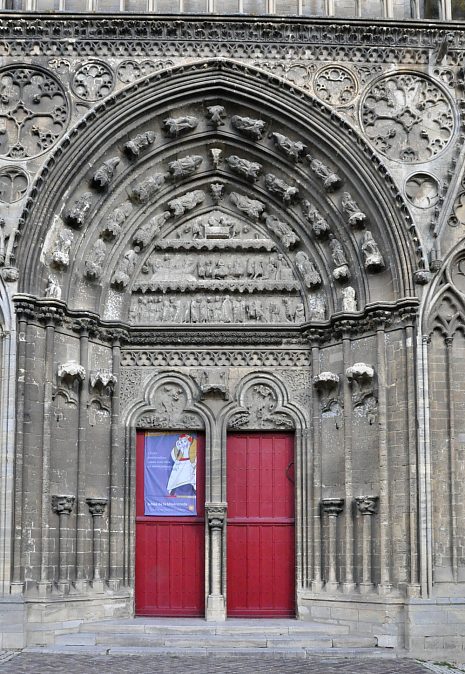

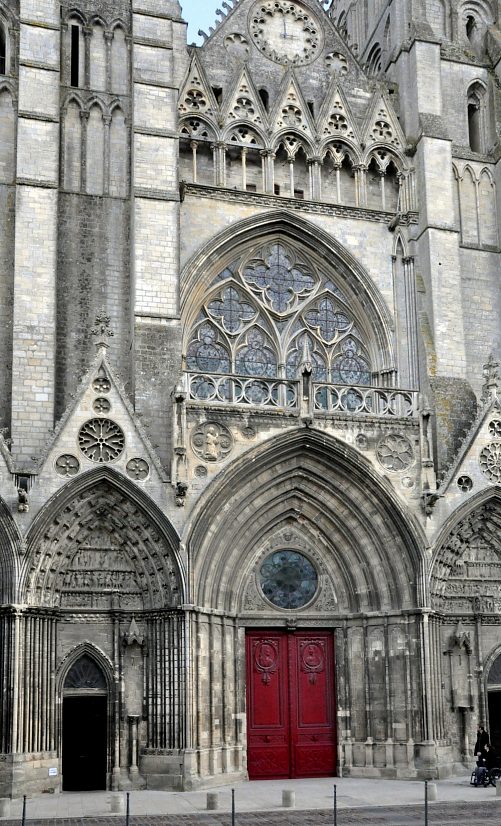

La façade occidentale de la cathédrale de Bayeux

conserve une structure romane.

Au-dessus du portail central : la galerie des évêques. |

|

Les étages supérieurs de la tour sud sont de

style typiquement roman.

Ici, cinq ouvertures en plein cintre ornent l'élévation

au-dessous de la flèche.

|

Les quatre évangélistes et leurs symboles

ornent le toit des lucarnes.

En bas, le lion de saint Marc

En haut, le taureau ailé (?) de saint Luc.

|

Des observations récentes

ont conclu à la présence des quatre évangélistes

et de leurs symboles au sommet des toits en bâtière

des hautes lucarnes.

Ces sculptures, que personne ne voit, ont-elles été

confiées à un apprenti ?

|

|

|

Les

pyramides ne sont pas semblables.

Les deux différences entre les pyramides qui

terminent les tours s'observent avec une paire de jumelles

ou un téléobjectif.

Au nord (ci-contre à droite), la pyramide est

couverte d'une alternance de panneaux d'écailles

et d'assises de pierre, des «bandes striées

et des dentelures carrées», écrit

l'historien Louis Serbat en 1908 pour le Congrès

archéologique de France. Au sud, il n'y a

pas de panneau d'écailles.

D'autre part, la corniche (située juste sous

la naissance de la flèche) est différente

: au sud, c'est une suite de petites arcades subdivisées

avec parfois des masques ; au nord, c'est une suite

simplifiée de consoles droites, dépouillées

de tout ornement (voir photos plus

bas).

|

|

Pourquoi

la ville de Bayeux est-elle restée intacte en

juin 1944 ? (1/2)

Bayeux

était dans le secteur britannique du Débarquement.

Une fois prise, les Anglais en firent une ville-hôpital.

Certes, mais avant ?

Située à sept kilomètres de la

Manche et directement menacée par les soldats

alliés débarquant sur Gold Beach,

la garnison allemande aurait dû logiquement être

placée en état d'alerte dès le

6 juin au matin et mettre en place les dispositions

défensives pour interdire l'accès de la

ville à l'ennemi (points fortifiés, mitrailleuses

dans les carrefours, etc.).

On lit sur le site www.bayeuxmuseum.com que la

majeure partie de la garnison allemande avait quitté

la ville dès le 6 juin. Pourquoi ? Ce point reste

obscur. Est-ce seulement parce que le général

Marcks, commandant le 84e corps allemand (qui faisait

face aux troupes anglaises), avait donné la priorité

à Caen,

une cité qui devait être protégée

par un solide rideau défensif ? ---»»

|

|

|

|

La

façade occidentale de la cathédrale.

Deux tours massives enserrent une partie centrale plutôt

étroite. Même si la façade mêle

les styles roman et gothique, sa structure et son aspect

général restent romans. En témoignent

les gros contreforts à larmiers (dressés

après l'incendie de 1105) qui s'élèvent

le long des tours. En témoignent aussi les fenêtres

en plein cintre des étages supérieurs

de ces tours.

Au milieu du XIIIe siècle, le style gothique

s'épanouit. De ce siècle datent les flèches

(quasiment identiques) qui surmontent les tours. Date

aussi la suite des cinq portails, littéralement

plaqués sur les portails romans et qui cachent

l'ancienne base de la façade. Celui du centre

a été totalement transformé en

1778. Le tympan a été percé d'un

oculus.

Le portail central est surmonté d'une petite

terrasse bordée d'un beau garde-corps à cercles

jointifs avec, au-dessus, une grande verrière en tiers-point

de style gothique rayonnant. Cette dernière est malheureusement

cachée en grande partie, à l'intérieur, par le

grand orgue

de tribune.

Une élégante galerie

d'évêques se dresse sous le grand pignon

terminal. La photo ci-contre date de l'année

2009. D'autres photos de cette page datent de 2018,

une époque où les statues avaient été

descendues dans la

salle basse de la tour nord. En effet, une photo

plus bas montre une galerie vide.

Voir les commentaires sur les statues,

les portails

et les tympans.

Source : La cathédrale

de Bayeux de Jean Vallery-Radot, Henri Laurens éditeur,

années 1920.

|

|

Élévation romane de la façade : la tour sud. |

Passage du plan carré au plan octogonal au niveau de

la flèche de la tour nord.

Des tourelles d'angle et de hautes lucarnes

à toit en bâtière ornent la base de la flèche. |

|

Pourquoi

la ville de Bayeux est-elle restée intacte en

juin 1944 ? (2/2)

---»» Dès le 6 juin, la batterie

côtière de Longues-sur-Mer (juste au nord de Bayeux)

a été prise sans combattre par les Britanniques. Était-ce suffisant pour abandonner la ville ?

Ce qui restait de la garnison allemande fut également fait prisonnier sans combat. On s'en étonne.

Autre possibilité : le commandant de la garnison

allemande de Bayeux

n'aurait pas été une tête brûlée et aurait décidé de retirer ses troupes, prétextant une impossibilité de défendre la ville sans disposer de renforts...

|

|

|

Art roman : la corniche au-dessous de la flèche nord

est une simple succession de petites consoles droites et nues. |

Art roman : la corniche au-dessous de la flèche sud

est une suite de petites arcades subdivisées, ornée de masques et

de petites sculptures. |

|

|

|

Écoinçon au-dessus du portail central : un clerc à genoux (sans

doute un donateur). |

|

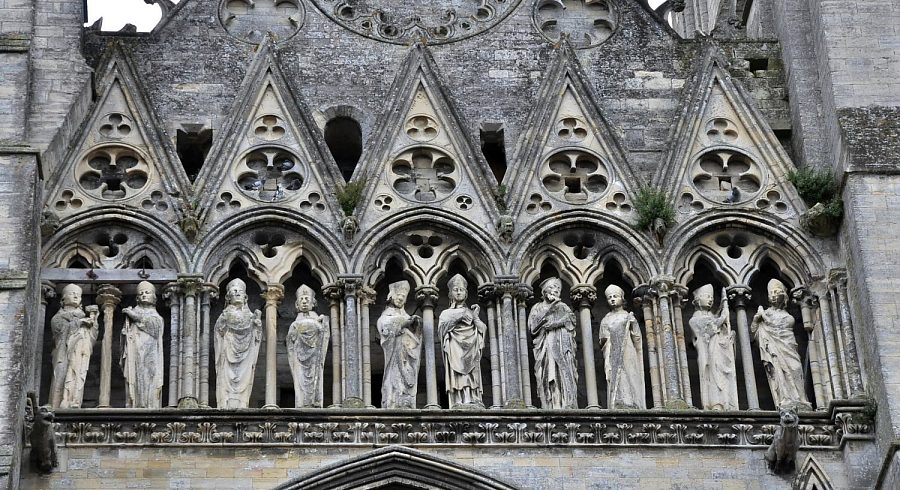

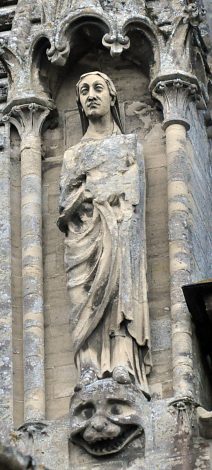

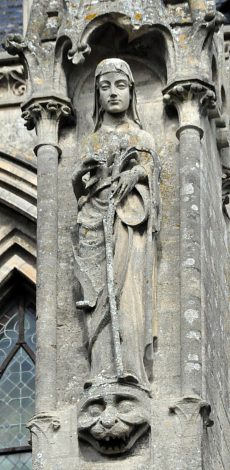

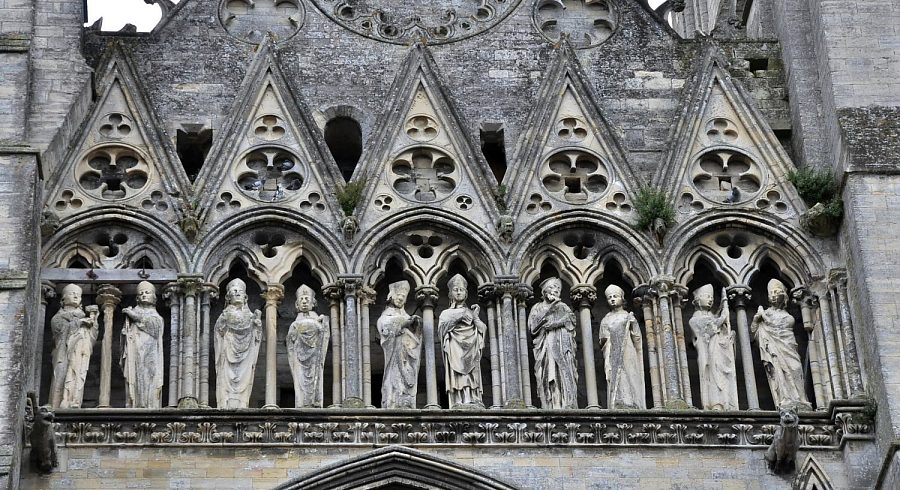

Les

statues de la façade

(d'après un article de La Manche Libre

de décembre 2009).

La galerie dite des évêques accueille

dix statues monumentales de deux mètres de haut

pesant chacune environ 500 kilogrammes. Pour des raisons

de sécurité, elles ont été déposées

dans la salle

basse de la tour nord. Un lent programme de restauration

est prévu : une à deux statues par an.

L'ensemble ne regagnera la façade qu'après

une possible restauration de cette dernière.

Les statues présentent de multiples désordres. Jérôme

Beaunay, architecte des Bâtiments de France et conservateur

de la cathédrale, se confie à La Manche Libre

: «Les fixations métalliques sont oxydées, les

pierres et les sculptures sont fissurées et érodées

par le vent, la pluie et l’usure du temps. La galerie

sera purgée et sécurisée.»

Notons que dans son ouvrage La cathédrale

de Bayeux publié dans les années 1920,

Jean Vallery-Radot indique que la plupart des têtes

ont été refaites en 1845.

Les façades des grandes cathédrales françaises

présentent en général une galerie

de rois, de prophètes, de saints du Nouveau Testament,

voire de saints locaux. Celle de Bayeux est la seule

qui soit ornée d'une galerie d'évêques. Les historiens

ne savent d'ailleurs pas si ce sont bien là les

titulaires historiques de l'évêché

bayeusain.

Quelle époque leur donner ? Le style des drapés

fait penser à la fin du XIIIe siècle, indique

l'architecte Jérôme Beaunay qui ajoute : «cette

iconographie particulière illustre certainement une

volonté religieuse et politique affichée d’affirmation

du pouvoir épiscopal sur la cité et le diocèse.»

Source : www.lamanchelibre.fr.

Article de Christelle Fouque du 2 décembre 2009

: Bayeux : les évêques de la cathédrale livrent leurs

mystères.

|

|

| «««--- Élévation

centrale de la façade occidentale. |

|

|

La galerie des évêques est datée de la fin du XIIIe siècle.

Les statues ont été déposées pour être

restaurées. En 2024, elles n'ont toujours pas regagné leur

place. |

|

Statues de la galerie

des évêques

dans la salle basse de la tour Nord.

Fin du XIIIe siècle. |

|

| LES CINQ PORTAILS

DE LA FAÇADE OCCIDENTALE |

|

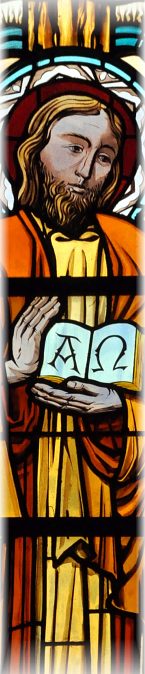

Les cinq portails du XIIIe siècle de la façade occidentale.

En 1778, le portail central a été transformé

(avec un oculus à la place du tympan). |

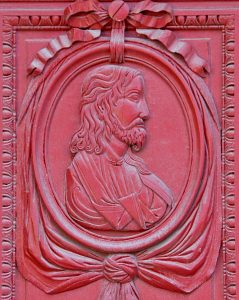

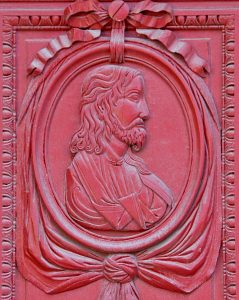

Portail central : le Christ en bas-relief

sur un vantail de la porte,

XVIIIe siècle ? |

|

Les cinq

portails de la façade.

érigés au XIIIe siècle et de style gothique,

ces portails masquent la base romane de la façade.

Des gâbles pointus terminent les deux portails latéraux

au nord et au sud. L'architecte de l'époque s'est attaché

à orner ces gâbles d'une élégante

rose entourée de quatre petites ouvertures circulaires.

On remarquera que tous les dessins sont différents.

Transformé en 1778, le portail central n'a plus de

tympan sculpté, plus d'anges dans les voussures, plus

de statues-colonnes dans les embrasures. En 1562, les iconoclastes

ont d'ailleurs brisé les statues.

Les vantaux de la double porte de bois, vraisemblablement

du XVIIIe siècle, présente le Christ et la Vierge

en bas-relief.

Trois portails servent à l'entrée dans la cathédrale.

Les deux portails des extrémités ont un rôle

purement décoratif.

Dans les deux portails qui jouxtent le portail central, on

remarquera que la porte n'est pas centrée. Ceci s'explique

par la présence, en arrière-plan, d'un fort

contrefort roman qui descend du haut de la tour jusqu'au sol

et qui fait saillie. L'architecte de l'âge gothique

a caché ce contrefort par une étroite niche

qui prend appui sur une fine colonne et qui est surmontée

d'un dais.

Le point le plus intéressant de cette suite de portails

se trouve dans les deux tympans historiés des portails

secondaires qui donnent accès aux salles basses des

tours. Le temps les a bien dégradés, mais on

y trouve encore des saynètes pleines de sens.

Sources : 1) La

cathédrale de Bayeux de Jean Vallery-Radot, Henri

Laurens éditeur, années 1920 ; 2) La cathédrale

de Bayeux de François Neveux, Orep éditions,

2007.

|

|

Portail central : la Vierge en bas-relief

sur un vantail de la porte,

XVIIIe siècle ? |

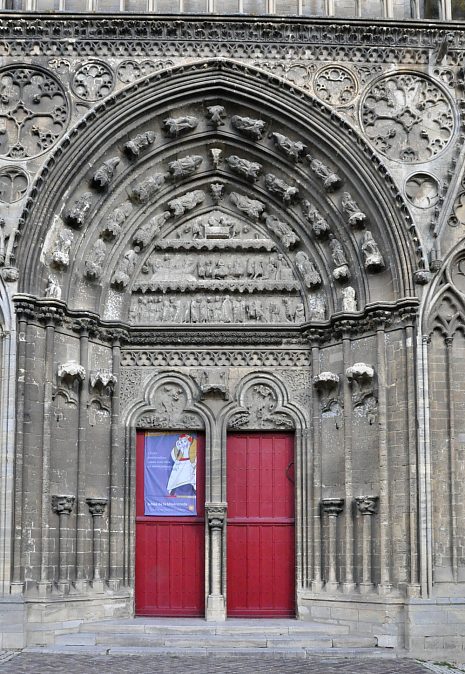

| PORTAIL NORD :

LE TYMPAN DE LA PASSION |

|

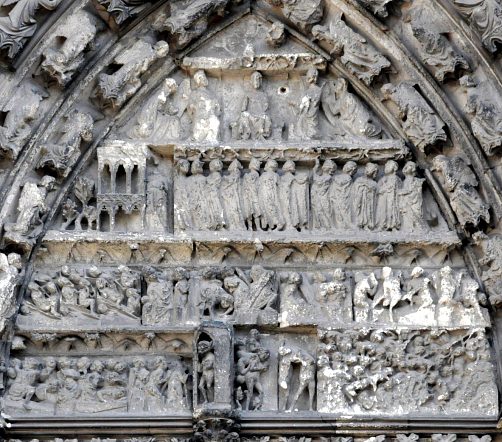

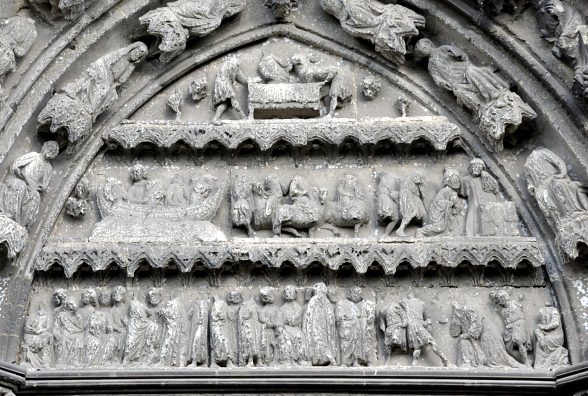

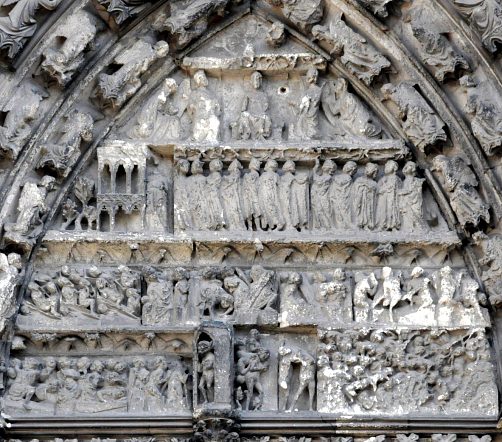

Portail secondaire nord : les voussures et le tympan de la Passion.

|

|

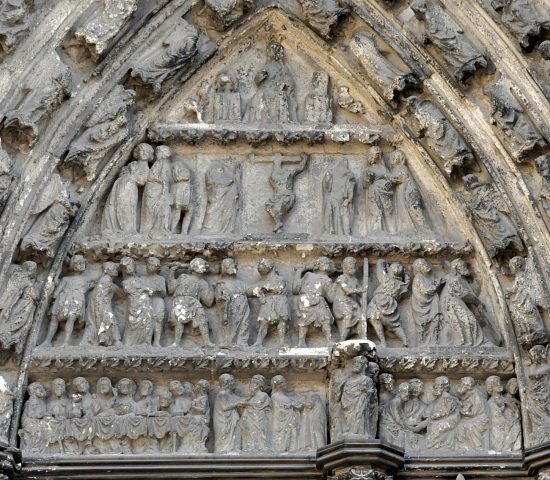

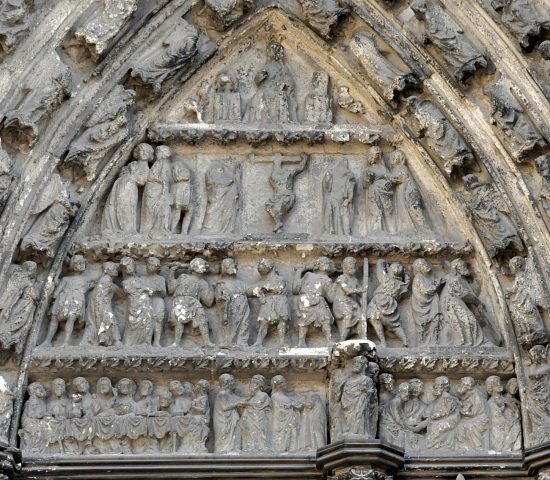

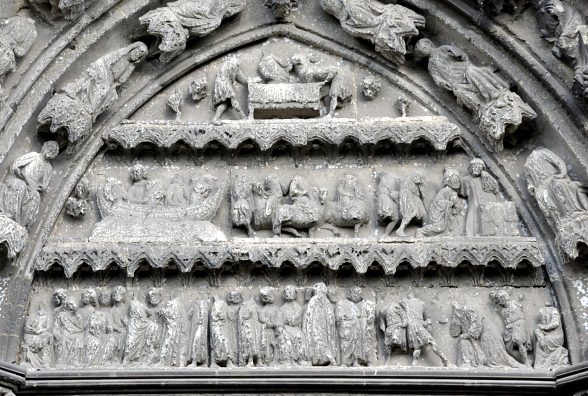

Le

tympan de la Passion (XIIIe siècle).

Sculpté au XIIIe siècle, le tympan de

la Passion est en meilleur état que son pendant

de droite, celui du Jugement

Dernier.

Le registre du bas est constitué de la Cène

et du Lavement des pieds (donné ci-contre). Au-dessus

se trouvent le Baiser de Judas, partie intégrante

de l'Arrestation au jardin des Oliviers, puis la Flagellation

et le Portement de croix (ci-dessous à droite).

Les registres supérieurs montrent la Crucifixion.

Jésus crucifié est entouré de la

Vierge, de saint Jean et des saintes femmes. Au-dessus,

le Père céleste en majesté.

De part et d'autre du Père, Jacques Thirion,

pour le Congrès archéologique de France

en 1974, remarque deux autels : un grand calice est

posé sur l'un ; les tables de la Loi sont disposées

sur l'autre.

Les voussures accueillent des hommes et des femmes qu'il

est difficile d'identifier. Six portent une couronne

sur la tête. S'agit-il des rois de la Bible ?

La part de la restauration semble peu importante. Huit

figures assises ont été refaites par Hotin

en 1889.

Sources : 1) La cathédrale

de Bayeux, Congrès archéologique

de France, Bessin et Pays d'Auge, 1974 ; 2) La

cathédrale de Bayeux de Jean Vallery-Radot,

Henri Laurens éditeur, années 1920.

|

|

Tympan de la Passion

XIIIe siècle.

Pour Jacques Thirion (Congrès archéologique

de France, 1974),

les différences de style montrent que les deux registres

du bas sont l'œuvre de deux sculpteurs différents.

|

|

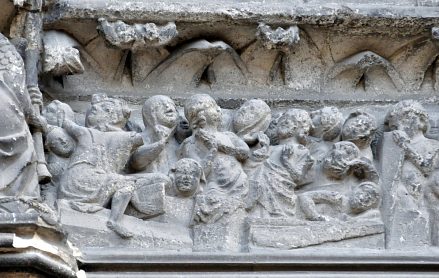

Au

premier registre : la Cène.

Malgré l'état dégradé de

la pierre, l'historien Jacques Thirion donne en 1974

pour le Congrès archéologique de France

une description fouillée de la Cène (photo

donnée ci-dessous).

On lit sous sa plume :

«Les attitudes des apôtres à table

sont mouvementées et le sculpteur s'est ingénié

à les diversifier : l'un tient une coupe, d'autres

relèvent la tête, d'autres, accoudés,

semblent converser avec vivacité ; la nappe drapée

avec soin est rythmée par des retombées

en volutes auxquelles correspondent, sous la table,

les groupes de pieds des convives et les volutes de

leurs tuniques. L'attitude de saint Jean renversé

sur la poitrine du Christ trahit son émotion.

Pour éviter une longue tablée un peu monotone,

l'artiste l'a accostée sur la droite de deux

groupes d'apôtres debout, en train de bavarder.

Afin de couronner la colonnette qui s'élance

à droite de la porte, un groupe d'apôtres

fait habilement saillie au-dessus, à la manière

des figures d'un trumeau.»

Source : La cathédrale

de Bayeux, Congrès archéologique

de France, Bessin et Pays d'Auge, 1974.

|

|

| Ornementation florale

sous le tympan de la Passion ---»»» |

|

|

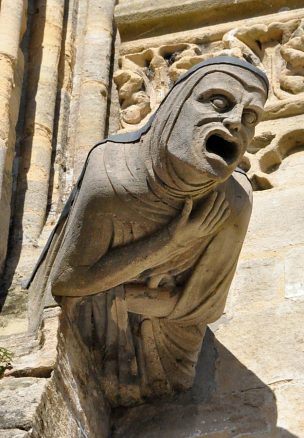

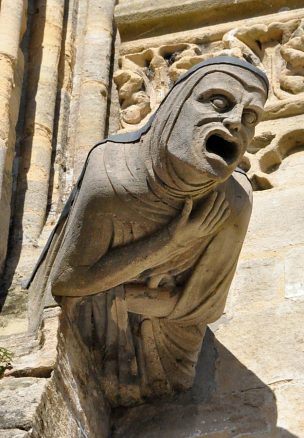

Femme menaçante dans une gargouille de la façade ouest. |

La Passion, détail : le Lavement des pieds. |

|

Au

premier registre : le Lavement des pieds.

L'historien Jacques Thirion, pour le Congrès

archéologique de France de 1974, décrit

cette saynète d'une façon très

précise :

«La scène du Lavement des pieds est particulièrement

charmante, avec des personnages infléchis, aux

têtes souriantes, encadrées de mèches

bouclées, penchés sur le Christ avec admiration,

tandis que quelques disciples près de l'angle,

manifestent leur émoi comme des élèves

prêts à chahuter, les coudes collés

au corps, les bras et les mains relevés avec

une certaine préciosité. La multiplicité

des plis, parfois réduits à des sortes

de hachures, suggèrent des draperies souples,

mais les corps sont robustes, voire trapus, avec des

épaules trop larges, des têtes rondes et

un peu fortes.»

Source : La cathédrale

de Bayeux, Congrès archéologique

de France, Bessin et Pays d'Auge, 1974.

|

|

La Passion, détail : Flagellation et Portement de croix. |

|

Au

deuxième registre : le Portement de croix.

Dans cette saynète à deux personnages,

Jacques Thirion pour le Congrès archéologique

de France de 1974 voit «un élan plein

de vérité de Marie, éperdue de

douleur derrière le Christ chargé de sa

croix.»

|

|

|

|

La Passion, détail : la Cène (XIIIe siècle). |

| PORTAIL SUD :

LE TYMPAN DU JUGEMENT DERNIER |

|

Portail secondaire sud : les voussures et le tympan du Jugement

dernier. |

|

Le

tympan du portail central a disparu.

À l'évidence, le portail central possédait

aussi un tympan sculpté (qui a été

détruit au XVIIIe siècle). Pour Jacques

Thirion, il est fort probable qu'il représentait

la Glorification de la Vierge à qui la

cathédrale était dédiée.

Une statue de la Vierge devait aussi se dresser au trumeau.

La cathédrale de Reims

offre d'ailleurs ce tryptique : la Crucifixion sur la

porte nord, le Couronnement de la Vierge au centre et

le Jugement dernier sur la porte sud.

Source : La cathédrale

de Bayeux, Congrès archéologique de

France, Bessin et Pays d'Auge, 1974.

|

|

|

Voussures du Jugement dernier, détail.

Les statuettes de la partie supérieure ont été

refaites au XIXe siècle.

|

|

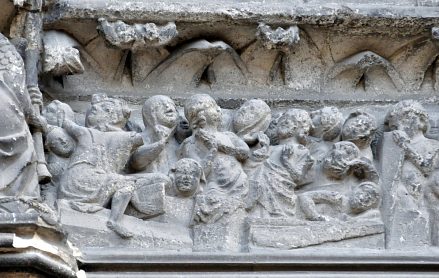

Le tympan

du Jugement dernier (1/2).

Traditionnellement parmi les bas-reliefs illustrant le Nouveau

Testament, les représentations du Jugement dernier

sont les plus intéressantes. La séparation entre

les Justes et les damnés, la gueule du Léviathan

(qui symbolise la porte de l'Enfer), les supplices infligés

aux méchants portent toujours la griffe d'une époque,

les volontés d'un chapitre de chanoines ou la vision

personnelle d'un évêque. On peut aussi y trouver

l'expression de la foi du sculpteur quand il est laissé

libre dans son travail, une fois le thème de la sculpture

imposé.

Le Jugement dernier de la cathédrale de Bayeux

ne déroge pas à la règle, en dépit

des nombreuses dégradations qui l'accablent.

Les deux registres du bas offrent deux scènes de résurrection

des morts sortant de leur tombeau.

Au premier registre, les morts sont des damnés.

«Les défunts, écrit l'historien Jacques

Thirion pour le Congrès archéologique de

France en 1974, sortent tout habillés de leurs

tombeaux ; ils enjambent leur sarcophage ou se tiennent debout,

serrés les uns contre les autres, avec des gestes qui

miment la supplication ou la stupeur.» Au centre du

registre, une porte, gardée par un diable, symbolise

l'entrée de l'Enfer. Selon Jacques Thirion, cette porte

est une restauration moderne. Des démons

portent des damnés sur leurs épaules, sans doute

pour les contraindre à entrer dans le royaume infernal.

La partie droite du registre du bas illustre l'Enfer et ses

supplices. Malheureusement, la pierre est très dégradée.

Au deuxième registre, les ressuscités sont des

élus.

Sur la gauche, deux niveaux de sarcophages s'ouvrent. Au centre,

des ressuscités, déjà debout, «se

dressent sur toute la hauteur du registre, écrit Jacques

Thirion, en levant la tête vers le ciel, avec des expressions

de reconnaissance et de joie.» À droite, d'autres

ressuscités gesticulent.

Jacque Thirion conclut ainsi : «Avec des moyens très

différents et une verve un peu vulgaire, les sculpteurs

de Bayeux

ont réussi à donner à la scène

dans son ensemble une impression de grouillement, d'affolement,

d'incohérence, propre à évoquer ce moment

terrible.»

Au troisième registre, la procession

des élus se dirige vers la gauche où s'élève

une espèce de construction gothique à trois

arcades, vraisemblablement le symbole de la Jérusalem

céleste. Jacques Thirion y voit le décor typique

des constructions normandes de la seconde moitié du

XIIIe siècle. ---»» Suite 2/2

plus bas.

|

|

Le tympan du Jugement dernier

XIIIe siècle.

Dans les deux registres inférieurs : les ressucités sortent de leurs

tombeaux ;

Registre du bas : ils sont attendus en Enfer ;

Au-dessus : la procession des élus ;

Registre du haut : le Christ siège en majesté. |

Le Jugement dernier : les deux registres inférieurs.

Les morts sortent de leurs tombeaux. Une partie d'entre eux est accompagnée

en Enfer par des démons qui les portent sur leurs épaules.

Au registre du bas, au centre, un diable garde la porte de l'Enfer. |

Le Jugement dernier, détail :

La porte de l'Enfer est gardée par un diable. |

Le Jugement dernier, détail :

Des démons portent des damnés sur leurs épaules.

|

|

Quelle

date donnée aux deux tympans de la façade

ouest (1/2) ?

En 1974, pour le Congrès archéologique

de France, l'historien Jacques Thirion exprime son

désaccord sur «l'extrême fin du XIIIe

siècle» donnée par Jean Vallery-Radot

dans son ouvrage sur la cathédrale paru en 1922.

Deux éléments fondent son désaccord

et le poussent à donner la date un peu plus ancienne

de «1260-1270» : d'une part, les gâbles

pleins qui surmontent les tympans et, d'autre part,

les figures des tympans ainsi que les bandeaux simplifiés

qui séparent les registres.

Jacques Thirion prend pour référence stylistique quelques-uns

des portails des cathédrales de Bourges

et de Rouen.

Auxquels il rajoute dans une moindre mesure ceux de

la cathédrale

de Poitiers. À

Saint-Étienne de Bourges, les gâbles

des trois portails sud de la façade ouest sont

pleins (dont le gâble du grand portail central).

Ils relèvent de la période 1230-1250. En revanche à

Rouen,

les gâbles des portails des Libraires

et de la Calende

sont ajourés, voire finement ciselés, et relèvent de

la fin du XIIIe siècle et du tout début du XIVe.

Pour ce qui est de la séparation des registres,

à Bayeux,

elle n'est qu'un simple bandeau orné de feuillages.

Le gros plan de la

Cène donné plus haut montre une rangée

de feuilles d'érables posées côte

à côte. Au tympan

du Jugement dernier, ce sont des feuillages à

crochets. Cette ornementation que l'on qualifiera d'«un

peu primitive» ne correspond pas au style adopté

à la fin du XIIIe siècle. La séparation

des registres dans le tympan de l'histoire

de Thomas Becket, une œuvre datée des

années 1280, est plus élaborée.

---»» Suite 2/2

à droite.

|

|

Voussure du tympan du Jugement dernier :

un ange sonne l'heure du Jugement. |

Une gargouille avec console représentant

deux hommes assis qui conversent

(façade occidentale). |

|

|

|

Le

tympan du Jugement dernier (2/2).

---»» Au registre du haut, le Christ siège

en majesté, entouré de deux anges aux

ailes déployées et de deux personnages

agenouillés. Jacques Thirion les identifie à

la Vierge et à saint Jean.

Les voussures accueillent des anges qui sonnent de la

trompette et des personnages barbus qui sont, à

l'origine, peut-être des apôtres. Une grande

partie de ces statuettes, notamment celles de droite,

à été refaite.

Sources : 1) La cathédrale

de Bayeux, Congrès archéologique

de France, Bessin et Pays d'Auge, 1974, article

de Jacques Thirion ; 2) La cathédrale de Bayeux

de Jean Vallery-Radot, Henri Laurens éditeur,

années 1920.

|

|

Le Jugement dernier, détail : les morts sortent de leurs tombeaux.

Ces ressuscités semblent destinés à l'Enfer. |

Le Jugement dernier, détail : les morts sortent de leurs tombeaux.

Ces ressuscités sont des élus, destinés

à entrer au Paradis. |

|

Quelle

date donnée aux deux tympans de la façade

ouest (2/2) ?

---»» Enfin, une comparaison stylistique

des statuettes des voussures et de leurs dais, mais

également des personnages des tympans entre Bayeux

et Rouen

montre à Bayeux

un manque de préciosité, d'élégance

dans les drapés, un «manque d'épaisseur»

(Thirion), indiquant une période antérieure

aux années 1281-1302 donnée aux portails

de Rouen.

Jacques Thirion propose donc pour les deux tympans une

datation aux alentours des années 1260-1270.

Source : La cathédrale

de Bayeux, Congrès archéologique

de France, Bessin et Pays d'Auge, 1974, article

sur la cathédrale de Jacques Thirion.

|

|

|

Statue d'un animal fantastique

sur un arc-boutant.

««--- Gargouille avec un chien

en guise de console. |

|

Le Jugement dernier, détail : la procession des élus est surmontée

du Christ entouré d'anges et

de deux personnages agenouillés que l'historien Jacques Thirion identifie

à la Vierge et à saint Jean. |

| LE CÔTÉ SUD DE

LA CATHÉDRALE |

|

Le côté sud de la cathédrale de Bayeux dans une

lithographie de G.A. Dumarais, XXe siècle. |

|

Le côté

sud de la cathédrale.

Avec son monumental bras du transept, ses statues et bas-reliefs,

l'aile sud de la cathédrale est plus belle que l'aile

nord. «On ne saurait s'en étonner, écrit

Jean Vallery-Radot, ce côté de la cathédrale

donnant sur la ville, alors que le côté septentrional

s'élevait en bordure du cloître, hors de la vue

du public.» Au Moyen Âge d'ailleurs on ne pouvait

pas contourner la cathédrale par le nord.

Aujourd'hui, le cloître a fait place à trois

bâtiments : la sacristie, la bibliothèque du chapitre

et la salle du chapitre. Depuis le passage Flachat, on peut

observer l'aile nord, mais ces trois derniers bâtiments

bouchent la vue...

La lithographie ci-contre est une vue d'artiste datée

des années 1950. On peut la trouver dans les magasins

de souvenirs de la ville.

Le joli portail en arc surbaissé correspond à

l'entrée de l'Hôtel du Doyen. C'est maintenent

un portail bien simplifié. Les maisons au premier plan

sont beaucoup plus resserrées et le muret est moins

long. L'espace entre la cathédrale et l'hôtel

du Doyen est occupé par un espace vert.

|

|

Un espace vert borde aujourd'hui le côté sud du transept

et du chevet. |

Des fouilles archéologiques ont mis à jour des vestiges

du rempart gallo-romain.

Une partie du résultat de ces fouilles est exposée

sous des verrières au côté sud de la cathédrale. |

Le côté sud : suite d'arcs-boutants en style gothique

flamboyant

et fenêtres des chapelles terminées par des gâbles. |

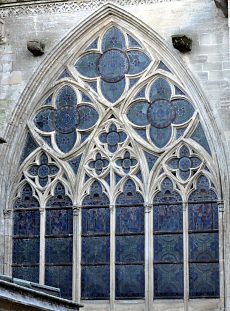

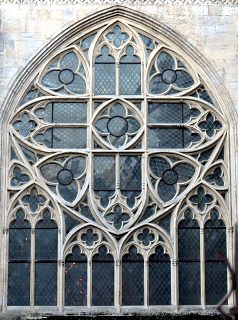

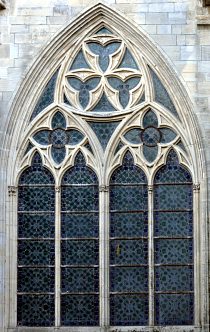

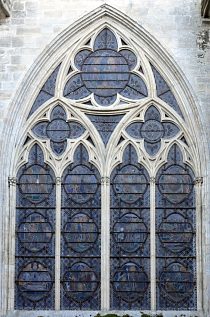

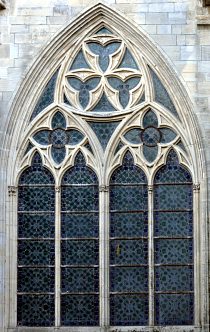

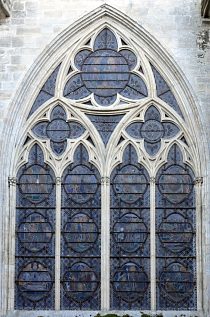

| REMPLAGE GOTHIQUE DES

FENÊTRES DES CHAPELLES SUD DE LA NEF |

|

|

|

|

Le

remplage des fenêtres.

Les amateurs de vitraux aiment contempler, à

l'intérieur des églises, le travail des

maîtres verriers. Ils savent que, dans le tympan

de ces vitraux, les dessins s'insèrent parfois

dans de très beaux remplages.

Ils savent aussi que le contraste de lumière

masque toujours la beauté gothique de ces tympans

et qu'il faut donc se tenir à l'extérieur

de l'édifice pour apprécier leur diversité

géométrique et saluer l'imagination de

leurs créateurs. Notons qu'à Bayeux les

remplages ont été restaurés maintes

fois, donc cette diversité peut tout à

fait être l'œuvre du XIXe siècle,

désireux de réinstaurer un goût

gothique qui se serait perdu.

On donne ici cinq exemples de remplage ornant les fenêtres

des chapelles du côté sud.

|

|

|

|

|

Le

toit des chapelles.

Au début du XIXe siècle, on construisit

des terrasses en granit pour couvrir les bas-côtés

et les chapelles latérales. À l'origine,

il y avait un toit en pavillon, ce qui assurait vraisemblablement

une plus belle transition entre le premier niveau et

les grandes baies. Mais ces aspects sont invisibles

pour le visiteur...

|

|

|

Sur le côté sud, un portail latéral de deux arcs

en tiers-point donne accès à la nef.

Il comprend deux petites travées voûtées d'ogives.

Style gothique premier : fin du XIIe siècle, début du

XIIIe. |

Sculpture d'une tête d'homme. |

|

|

Les deux portes du portail latéral sud.

«««---

Portail latéral sud : chapiteau gothique

du pilier central. |

|

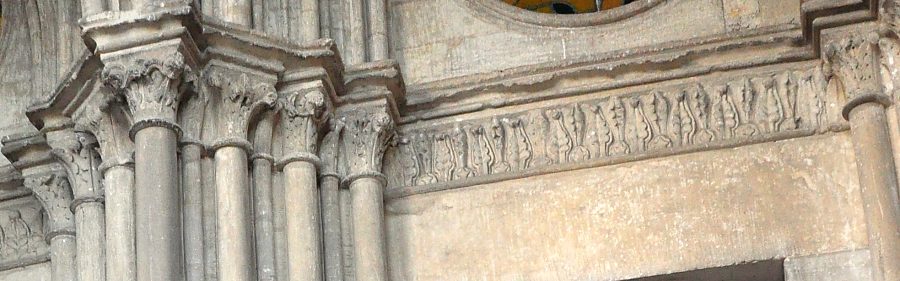

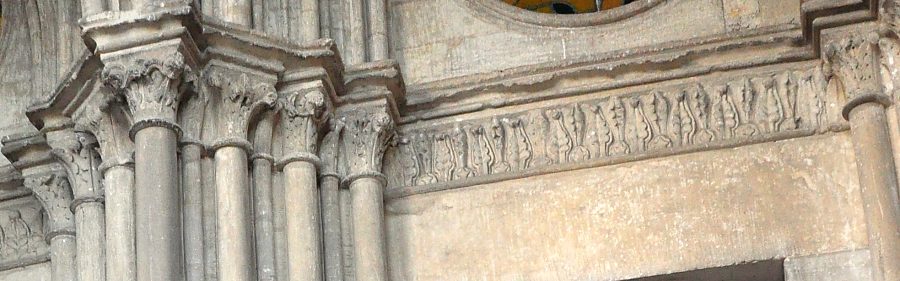

Portail latéral sud : les frises à thème floral au-dessus

des portes

Style gothique premier : fin du XIIe siècle, début du

XIIIe. |

| LA TOUR CENTRALE

ET SON ORNEMENTATION FLAMBOYANTE |

|

La tour centrale culmine à plus de 80 mètres.

La partie octogone en gothique flamboyant est à deux étages.

Le premier est du XVe siècle ; le second, des années

1850-1860,

tout comme le dôme, le lanternon et la flèche. |

|

La

tour centrale de la cathédrale.

Cette tour, dans son ancienne physionomie, a tenu en

haleine la ville de Bayeux

dans les années 1850. Il s'agissait soit de la détruire

(à cause de supports trop faibles dans la croisée),

soit de la reconstruire en consolidant ses supports.

L'encadré

à ce sujet est en page 3.

Depuis 1868 la tour présente donc un nouvel aspect.

Le premier niveau est assuré par un massif rectangulaire

du XIVe siècle orné d'une suite

d'arcs trilobés. Voir le gros plan plus

bas. Juste au-dessus : un rang de quatre-lobes dominé

par une corniche de bouquets de chardons isolés.

Cette corniche

accueille des masques et, aux quatre coins, des anges

tenant un écusson avec armoiries.

Au-dessus de la corniche s'élève la structure

octogone du XVe siècle. Le garde-corps

de style flamboyant concrétise la transition

du rectangulaire à la forme octogonale.

Ce premier étage octogone, bâti vers 1470,

est ajouré de hautes baies dont le remplage est

renforcé par un meneau transversal. L'ornementation

flamboyante est omniprésente : baies en tiers-point

encadrées d'arcs en accolade, épis de

faîtage, anges et lions porteurs d'écussons.

Voir le gros plan plus

bas.

L'historien Louis Serbat, pour le Congrès

archéologique de France en 1908, précise

que, la tour n'allant pas plus haut, cet étage

fut couronné en 1483 d'une couverture de plomb.

Cette dernière, après l'incendie de 1676,

fut remplacée par «une sorte de coupole

classique».

Enfin, au-dessus d'un garde-corps aveugle s'élève

le second étage octogone, œuvre néo-gothique

flamboyant des années 1850 réalisée

par l'architecte Gabriel Crétin. Voir plus

bas cette ornementation prise au téléobjectif.

Le cahier des charges de l'architecte incluait aussi

une terminaison par un dôme de cuivre, un lanternon

et une flèche.

À la base du lanternon terminal a été

créée une étroite plate-forme que

le personnel spécialisé peut gagner par

un escalier en spirale à jour. Par temps clair,

on aperçoit la mer qui n'est qu'à sept

kilomètres.

La tour centrale n'a jamais fait l'unanimité.

Ainsi, Jean Vallery-Radot y voit une fausse note : les

architectes contemporains ont rajouté une surélévation

maladroite. La tour centrale «n'est plus à

l'échelle du monument qu'elle écrase de

hauteur excessive.»

Sources : 1) La cathédrale

de Bayeux de Jean Vallery-Radot, Henri Laurens éditeur,

années 1920 ; 2) Congrès archéologique

de France de 1908, article de Louis Serbat.

|

|

Le soubassement rectangulaire, qui soutient les deux étages

octogones, date du XIVe siècle.

Il est orné d'une haute arcature trilobée.

Le garde-corps flamboyant introduit les étages du XVe

siècle et postérieurs. |

|

Le soubassement est orné d'une suite d'arcs trilobés,

puis d'un rang de quatre-lobes.

Au-dessus, une corniche de bouquets de chardons isolés reçoit

des masques et des anges portant écussons.

À partir de cette corniche commencent les travaux du XVe siècle. |

Les premier étage octogone de la tour centrale exhibe

une impressionnante succession d'écussons portant armoiries.

Ici, l'écusson à fleurs de lys est porté par

deux moines, tandis qu'un lion héraldique

tient un écusson à deux fasces, armoiries de l'évêque

Louis d'Harcourt. |

Les deux étages octogones de la tour centrale sont en gothique

flamboyant.

Dans les baies du premier étage, la présence d'un

meneau transversal renforce la structure. |

Détail de l'ornementation gothique flamboyant du premier

étage octogone.

À gauche, un écusson aux lys, à droite l'écusson

à deux fasces de Louis d'Harcourt.

Au centre, ces mêmes écussons, mais de taille réduite,

sont tenus par des lions héraldiques. |

Le second étage octogone de la tour centrale est magistralement

orné.

Il a été érigé au-dessus du premier étage

médiéval dans les années 1860. |

| LE CROISILLON

SUD ET LE PORTAIL DU DOYEN |

|

Une monumentale élévation termine le croisillon

sud du transept.

Fin du XIIIe siècle. |

|

Le

tympan de l'histoire de Thomas Becket.

Dans son ouvrage sur la cathédrale de Bayeux,

Jean Vallery-Radot rappelle que, à peine quatre

ans après l'assassinat de 1170, le poète

Garnier de Pont-Saint-Maxence avait composé une

description en vers de ce drame. Son œuvre donna

lieu à de nombreuses biographies, dont une en

français. L'historien ajoute : «Il est

probable que le sculpteur de notre tympan s'est inspiré,

en suivant les indications d'un clerc, d'une de ces

vies illustrées.»

La scène du bas (qui se lit de droite à

gauche) représente sans aucun doute la fameuse

assemblée de Northampton en 1164. Henri II Plantagenêt

y convoqua le prélat et, sur leur désaccord,

l'abreuva d'injures et le chassa. (L'archevêque

Thomas bataillait sans cesse pour que l'église

d'Angleterre ne subît plus la férule du

roi.) Le personnage tout à droite, les jambes

croisées, serait Henri II.

Le reste du registre illustre les nombreuses réconciliations

plus ou moins factices (dont l'une à Bayeux)

survenues entre les deux adversaires.

Après de longues années d'exil, l'archevêque

traversa la Manche pour Cantorbéry. C'est le

sujet du second registre : on y voit une nef suivie

d'une chevauchée. La scène de droite est

celle de l'assassinat.

Le prélat, à genoux, va succomber sous

les coups de ses meurtriers en présence du porte-croix.

Le scène du haut illustre la pénitence

publique du roi sur le tombeau du saint en 1174.

Source : La cathédrale

de Bayeux de Jean Vallery-Radot, années 1920.

|

|

|

|

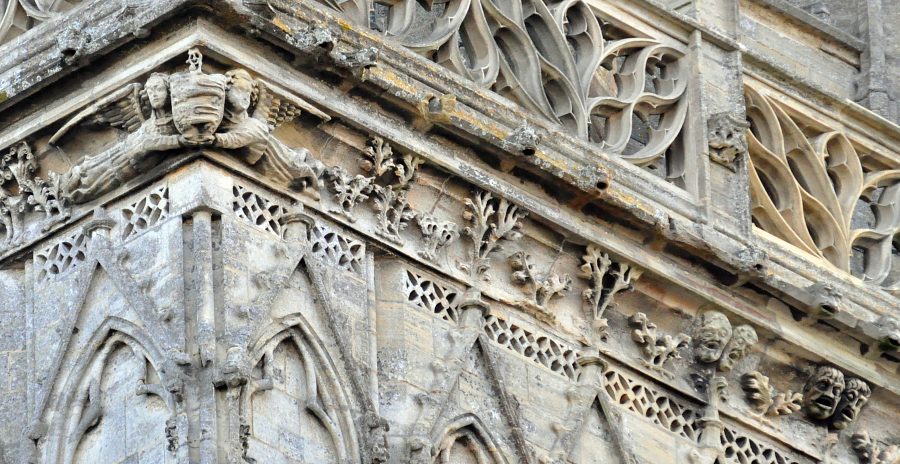

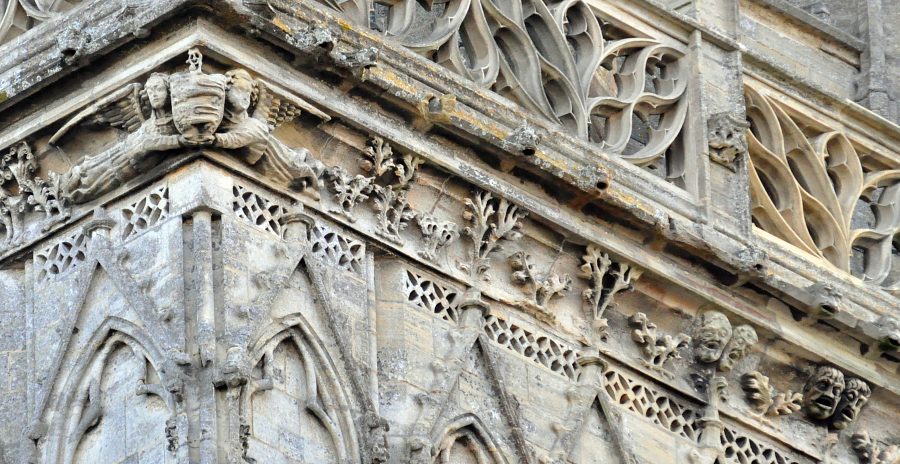

Le

croisillon sud.

L'élévation qui termine le croisillon

sud du transept a fière allure (photo ci-contre).

Elle est harmonieuse ; ses étages s'équilibrent

parfaitement. Dotée d'un riche décor inspiré

de la façade occidentale, cette élévation

monumentale remonte à la fin du XIIIe siècle.

Le premier niveau constitue le portail du Doyen.

Les trois voussures qui encadrent le tympan retombent

sur des embrasures privées de leurs statues depuis

longtemps. Un élégant trilobe surmonte

chaque porte.

Détail remarquable : dans les écoinçons,

aucun espace n'est perdu pour l'ornementation. Les roses,

les trèfles, les polylobes s'y enrichissent les

uns les autres dans les moindres recoins (photo ci-dessous).

Le tympan illustre l'histoire de

Thomas Becket et de son assassinat en 1170.

Au-dessus du portail, un garde-corps à arcature

trilobée assure la liaison entre la partie basse

de l'élévation et l'imposante verrière

à six lancettes qui éclaire le transept.

À nouveau, dans les écoinçons qui

accompagnent cette verrière, aucun espace n'est

perdu pour les roses.

Au troisième niveau, la galerie sous arcades,

entourée de deux tourelles ajourées, devait

recevoir jadis des statues. Quant au pignon qui la surmonte,

quatre roses remplissent tout son espace avec élégance.

|

|

Le portail du Doyen accueille un tympan qui illustre l'histoire

de Thomas Becket.

On remarquera le souci de l'architecte de ne laisser aucun vide

dans les écoinçons.

Un trilobe feuillagé surmonte chaque porte.

Fin du XIIIe siècle. |

|

| LE TYMPAN DE L'HISTOIRE

DE THOMAS BECKET |

|

Le tympan du portail du Doyen illustre l'histoire de Thomas

Becket.

Les registres sont séparés non par des bandeaux

comme dans les tympans de la façade,

mais par une série d'arcades tréflées,

signant ainsi une époque postérieure. |

L'histoire de Thomas Becket, détail : l'archevêque traverse

la Manche pour gagner Cantorbery. |

L'histoire de Thomas Becket, détail : avec ses fidèles,

l'évêque chevauche vers Cantorbery. |

L'histoire de Thomas Becket, détail : l'assassinat. |

|

Thomas Becket assassiné.

Le prélat est à genoux dans sa cathédrale,

devant un autel. Il est sur le point de tomber sous

les coups de deux chevaliers normands dont l'Histoire

a retenu les noms : Guillaume de Traci et Renaud, fils

de l'Ours.

L'unique témoin du drame est Edward Grim, le

porte-croix du prélat. Les autres protagonistes

ont fui.

Pour Jean Vallery-Radot, le sculpteur n'a pas oublié

de faire porter au porte-croix l'insigne de sa fonction,

une croix. Mais les dégradations de la pierre

l'ont fait disparaître. Voir la même

scène peinte au XIXe siècle dans le

bras sud du transept.

Source : La cathédrale

de Bayeux de Jean Vallery-Radot.

|

|

L'histoire de Thomas Becket : la pénitence publique du roi. |

|

Portail du Doyen, détail : les voussures de l'archivolte. |

Une gargouille à forme humaine sur le côté

sud. |

Console à tête humaine et dais gothiques sur le

côté sud.

Il s'agit ici d'une culée du premier rang (XIIe siècle). |

Console en forme d'ange ailé sur le côté sud. |

|

| LE CHEVET DE LA

CATHÉDRALE |

|

La cathédrale de Bayeux vue du chevet (La «Normandie

illustrée», 1850).

Le dôme de la tour centrale visible sur ce dessin a été

démoli sous le Second Empire. |

|

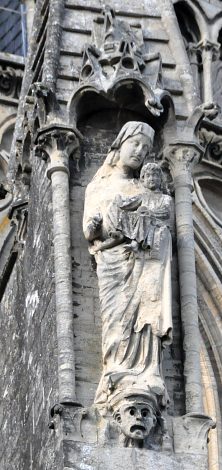

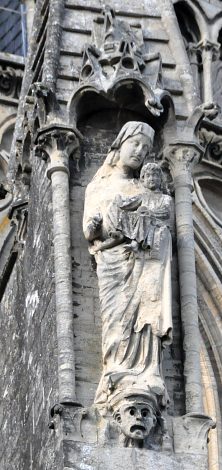

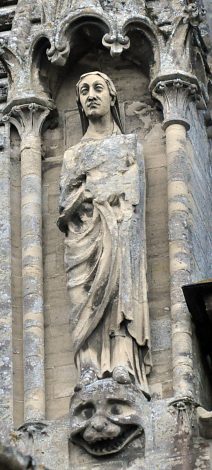

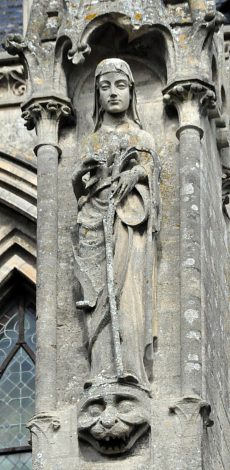

Le

chevet de la cathédrale (2/2).

---»» Au deuxième niveau, les contreforts

sont ornés de statues représentant la

Vierge, des évêques et des saints. Six

sont données ci-dessous. Elles étaient

vraisemblablement situées trop haut pour être

la proie des iconoclastes. Ce sont maintenant des copies

du XIXe siècle.

Il faut noter aussi les deux tourelles à clochetons

qui marquent la naissance de l'abside. Elles donnent

au chevet de la cathédrale un caractère purement régional.

On retrouve ces deux tourelles au chœur de Saint-Étienne

de Caen.

Source : La cathédrale

de Bayeux de Jean Vallery-Radot, Henri Laurens éditeur,

années 1920.

|

|

|

|

Le

chevet de la cathédrale (1/2).

Le magnifique chevet en gothique normand de la cathédrale

de Bayeux

est en général la première vue

que l'on a de l'édifice. C'est l'image d'un véritable

chef-d'œuvre architectural érigé

dans les années 1220-1240, âge du style

gothique primitif.

Une chose étonne immédiatement : ce sont les chapelles

rayonnantes que l'on ne remarque pas parce qu'elles

sont engoncées dans un ensemble sans saillie, mise à

part la chapelle axiale. Tout est masqué y compris les

culées des arcs-boutants ! L'architecte a pris pour

modèle le chevet de Saint-Étienne

de Caen, réalisé plus de trente ans auparavant.

La suite de chapelles est ornée, dans sa partie

basse, d'une arcature aveugle. Un garde-corps tréflé,

aveugle lui aussi, ceinture le haut de ces chapelles.

Le toit est à simple pan.

---»» Suite 2/2

plus bas.

|

|

Un évêque tenant sa crosse. |

Un évêque tenant un ciboire. |

|

Au chevet, les statues dans les contreforts des arcs-boutants

ont été remplacées par des copies au XIXe siècle. |

Vierge à l'Enfant. |

Une sainte debout sur un masque d'animal. |

Une sainte tenant la palme du martyre. |

Vierge à l'Enfant. |

Les grandes baies de la chapelle axiale et la statue d'une Vierge

à l'enfant sous son dais. |

Un évêque debout sur un chien. |

|

Documentation : «La cathédrale

de Bayeux» de Jean Vallery-Radot, Henri Laurens éditeur,

années 1920

+ «Bayeux, joyau du gothique normand», La Grâce

d'une cathédrale, La Nuée Bleue, Place des Victoires,

2016

+ «L'architecture normande au Moyen Âge», Presses

Universitaires de Caen,, articles de Maylis Baylé, 1997

+ «Congrès archéologique de France, 132e session,

1974, Bessin et Pays d'Auge», article de Jacques Thirion

+ «Congrès archéologique de France, 75e session,

1908, Caen», article de Louis Serbat

+ «L'homme et la matière, l'emploi du plomb et du fer

dans l'architecture gothique», Actes du colloque de Noyon, nov.

2006, éd. Picard

+«La cathédrale Notre-Dame de Bayeux» de François

Neveux, OREP éditions., 2007 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|