|

|

|

|

Située près du port de la Lune, la paroisse

Saint-Pierre est l'une des plus anciennes de Bordeaux.

Mais son église a depuis longtemps disparu. Vers le XIIe siècle,

un édifice roman, dont l'emplacement n'est pas sûr, lui succède.

Au XIVe, la troisième enceinte de la ville est bâtie. C'est à sa

proximité immédiate, sur un ancien bassin du port, qu'une nouvelle

église est alors construite en gothique flamboyant. C'est l'édifice

actuel que le XIXe siècle va fortement modifier.

Cette église est engoncée au milieu des maisons, comme

le montrent d'anciens dessins. Sa façade, surgissant de rues

étroites, est difficilement visible. Il faut dire que ce

quartier populeux abrite de nombreux mariniers, des petits métiers,

mais aussi des marchands et des notables, notamment anglais. Car

la Guyenne est détenue par la couronne britannique. C'est

aussi le centre de plusieurs confréries : les pâtissiers

et les rôtisseurs ; les sacristains ; les matelots ; les orfèvres.

Selon l'abbé Brun (Les églises de Bordeaux,

1952), la vie religieuse n'y est pourtant pas très active,

un déclassement qui se fait au profit du quartier Saint-Michel.

En 1848, on dégage enfin une place devant la façade

ouest. C'est la place Saint-Pierre actuelle.

En 1861, un rapport réalisé pour l'Administration

municipale fait état de nombreuses lézardes et de

perturbations dans les maçonneries de l'édifice. La

construction d'une nouvelle église, avec ossature de fer,

étant rejetée, une restauration de fond s'impose.

Elle sera menée par l'architecte Jean- Jules Mondet dont

les plans sont approuvés en 1879.

Robert Couster et Marc Saboya en décrivent les grands principes

dans Bordeaux, le temps de l'histoire : «dégagement

du monument, augmentation de la place réservée aux

fidèles et "rétablissement de la régularité

et de l'homogénéité de la construction"».

Ce qui signifie : clocher reconstruit ; nef,

voûtes et bas-côté

nord refaits. Le chœur

est laissé intact, comme pratiquement tout le bas-côté

sud. La nouvelle façade

occidentale, achevée en 1880, y gagne un cachet néogothique,

loin de la fadeur initiale. Restent inchangés toutefois le

portail central du XVe siècle et sa belle archivolte.

Les constructions qui enserrent l'édifice depuis les temps

médiévaux sont détruites.

Nos deux auteurs ajoutent que la restauration entreprise par Mondet

est en fait l'application du discours rationaliste en vogue depuis

les années 1850 à propos de l'architecture gothique.

Il s'agit en effet d'unifier le style du monument, en l'occurrence

le gothique flamboyant, en présupposant que c'était

le style dominant de l'édifice lors de sa création.

On colle ainsi à la politique de restauration définie

par Viollet-le-Duc selon qui : «Restaurer un édifice,

ce n'est pas l'entretenir ou le refaire, c'est le rétablir

dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé.»

Notons que les parties extérieures du monument ont été

restaurées au début des années 2000.

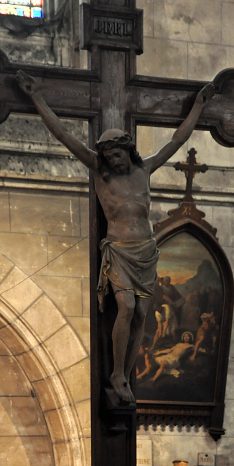

Hormis quelques statues, une Piéta

du XVIIe siècle et un tableau

de 1664, il n'y a guère d'œuvres artistiques dans

l'église. En revanche, les vitraux

des années 1860-70 sont de belle facture et offrent, notamment

dans le chœur,

quelques saynètes peu communes dont une illustrant Jésus

regardant Pierre après son triple reniement.

L'église Saint-Pierre, classée aux Monuments historiques

en 1908, demeure un exemple intéressant de gothique flamboyant

au XVe siècle dans un quartier jadis très fréquenté.

|

|

La nef et le chœur

de l'église Saint-Pierre vus depuis l'entrée. |

| ASPECT EXTÉRIEUR

DE L'ÉGLISE SAINT-PIERRE |

|

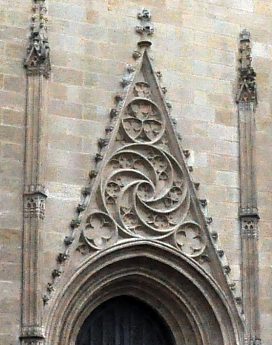

Façade occidentale de l'église Saint-Pierre.

Seul le portail central et son archivolte

datent du début du XVe siècle.

Le trumeau a perdu sa statue. |

|

Architecture

extérieure (2/2).

---»» Cette porte se prolonge vers l'est

par des éléments en saillie où se trouvaient jadis deux chapelles et un baptistère

(photo ci-contre). En 1861, Charles Marionneau écrit

que ces chapelles abritent la sacristie et le dépôt

de chaises, sans que personne ne sache exactement quand

cette réaffectation eut lieu. L'historien complète

sa description en écrivant que ces petites chapelles

sont «terminées en pignon à crochets,

avec une petite croix pour amortissement.» Effectivement,

à son époque, seule la grande baie orientale

(n°6) existait. Les dessins réalisés

au début du XIXe siècle montrent qu'il

y en avait trois autres, de toute petite taille, perçant

le nu du mur où venaient s'accrocher les toitures

des chapelles.

En l'an 2000, Robert Coustet et Marc Saboya écrivent

dans Bordeaux, le temps de l'histoire que, pour

la restauration entreprise à partir de 1879,

les plans de Jean-Jules Mondet prévoyaient la

reconstruction des sacristies «qui perdent leurs

toitures pour permettre l'ouverture des grandes verrières

gothiques du mur sud.» Deux grandes verrières

(baies 8 et 10) ont ainsi remplacé trois toutes

petites.

Terminons par une note négative qui concerne

tout l'édifice. Et citons à nouveau Charles

Marionneau à propos des projets de restauration

dressés dès le début des années

1860 : «il faut bien reconnaître, écrit-il,

que l'église Saint-Pierre est plus intéressante

par ses souvenirs historiques qu'au point de vue de

l'art et qu'elle ne peut pas exciter un grand enthousiasme

archéologique. On peut même dire que si

l'antique église mérovingienne, citée

par Grégoire de Tours, n'a pas été

conservée par les siècles appelés

les siècles de foi, on est peu fondé

de nos jours d'en appeler à des sentiments de

respect pour un monument sans intérêt architectural.»

Pour se cantonner à l'aspect extérieur,

précisons que, d'après les dessins qui

subsistent, la façade, avant les restaurations,

avait un aspect très pauvre.

Sources : 1) Les églises

de Bordeaux de l'abbé Brun, éditions Delmas, 1952

; 2) Description des œuvres d'art qui décorent les

édifices publics de Bordeaux de Charles Marionneau,

1861 ; 3) Bordeaux Le temps de l'histoire de

Robert Coustet et Marc Saboya, éditions Mollat,

2000 ; 4) Église Saint-Pierre, brochure

de l'Office de Tourisme.

|

|

|

|

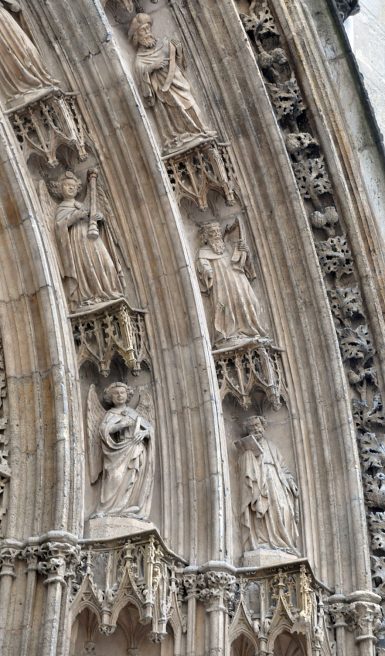

Architecture

extérieure (1/2).

Le regard du visiteur est tout de suite attiré

par la façade occidentale, en grande partie refaite

à la fin du XIXe siècle, hormis le portail.

Les éléments néogothiques de style

flamboyant sur les baies et le pignon sont des créations

des restaurateurs ; l'oculus sommital est un ajout,

tout comme les portes latérales qui correspondent

à la présence des bas-côtés.

Sur le côté nord, le haut campanile, bâti

en hors œuvre, date aussi de cette époque.

Il est venu remplacer un ancien clocher qui s'élevait

encore en 1861 au-dessus du pignon de la façade.

Charles Marionneau en fait mention dans sa Description

des œuvres d'art qui décorent les édifices publics de

Bordeaux parue cette année-là, et

le dit tronqué et inachevé.

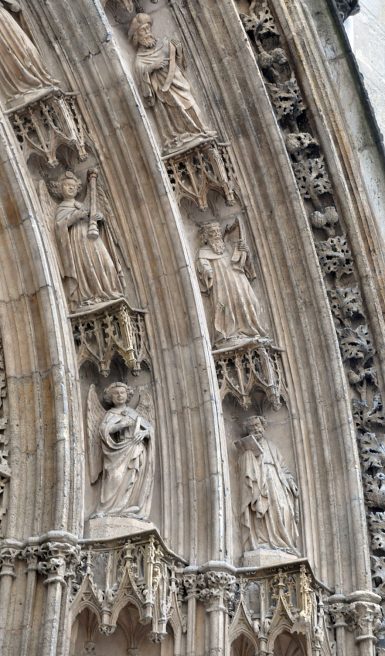

Seuls le portail central et son archivolte

datent du début du XVe siècle.

Ils constituent un bel exemple de gothique flamboyant.

La voussure intérieure de l'archivolte reçoit

une suite d'anges aux longues ailes tenant les instruments

de la Passion ; la voussure médiane, selon l'abbé

Brun en 1952, reçoit des statues de prophètes

tenant un phylactère. En 1861, Charles Marionneau

s'était montré plus précis : il

y voyait des apôtres et des rois ancêtres

de la Vierge. L'historien des édifices bordelais

ajoutait ce commentaire un peu étonnant : «Ces

statuettes ne sont pas d'une bonne exécution,

et pour les rendre plus grossières elles ont

été badigeonnées.» Enfin,

la voussure externe est une simple guirlande de feuillage

qui descend jusqu'au sol.

Au bas de la voussure médiane, l'apôtre

Pierre est absorbé dans un livre, sa main

gauche tient la clé du Paradis. Au sommet de

la voussure interne, une statue

bien dégradée offre ce qu'il reste

du Père céleste et de ses deux grosses

mains avides (!)

À cause de parties sculptées manquantes,

il n'est pas possible de connaître le programme

iconographique retenu pour le portail par les bâtisseurs

: le tympan est nu ; les niches sont vides de statues.

Le trumeau qui coupe la porte centrale en deux parties

n'a lui aussi plus sa statue. En 1861, une statue en

costume de pontife s'y trouvait encore, comme le rappelle

Charles Marionneau. Le cardinal Donnet y voyait le pape

Clément V ; l'architecte Viollet-le-Duc penchait pour

l'apôtre Pierre. Viollet-le-Duc, dans son Dictionnaire

raisonné de l'Architecture française, justifiait

ainsi son choix (cité par Charles Marionneau) : «Au

XVe siècle, saint Pierre, lorsqu'il est seul, est souvent

vêtu en Pape, la tiare sur la tête et les clefs à la

main.» Et Pierre est ici le patron de l'église... Le

chœur

de Saint-Pierre en donne d'ailleurs un exemple immédiat

: sa clé

de voûte polychrome du XVe siècle représente l'apôtre

coiffé de la tiare papale !

Quoi qu'il soit, Marionneau jugeait la statue du trumeau

«peu intéressante comme objet d'art»

et lui préférait la statuette

de la voussure médiane.

Au côté sud, le visiteur ne manquera pas

d'admirer le magnifique gable

gothique à rose en spirale qui surmonte l'ancienne

porte principale de l'église. Marionneau date

ce gable du XVe siècle, comme le portail ouest,

et le décrit simplement comme «un pignon

à placage, ornés de meneaux enroulés.»

Là encore, les niches qui encadrent la porte

ont perdu leurs statues.

---»» Suite 2/2

à gauche.

|

|

Bas-côté sud de l'église avec l'ancienne entrée principale.

Les extensions le long de l'élévation étaient

jadis des chapelles, devenues sacristie.

La grande baie la plus à droite existe depuis l'origine.

Les deux autres ont été percées lors

de la restauration entreprise à partir de 1879 par l'architecte

Jean-Jules Mondet. |

|

|

|

Le portail du début du XVe siècle a conservé

une belle archivolte alors que le tympan est nu. |

Le Père céleste trône au sommet de la voussure interne

de l'archivolte.

Depuis le XVe siècle, l'usure du temps lui a donné

des mains d'un aspect redoutable (!) |

|

|

Saint Pierre et sa clé au bas

de la voussure médiane, début du XVe siècle. |

Un ange dans l'archivolte, début du XVe siècle. |

|

|

| LA NEF DE L'ÉGLISE

SAINT-PIERRE |

|

La nef, les piles sud et le bas-côté sud.

La grande baie à gauche (n°6) existe depuis l'origine de

l'église.

Les baies 8 et 10 ont été percées lors de la

restauration entreprise à partir de 1879 sur les plans de Jean-Jules

Mondet. |

Le baptistère et le tableau de Pierre de Nantiac (1664).

Le tableau est donné en grand format

plus bas.

Le baptistère se situe au rez-de-chaussée du campanile

bâti

au XIXe siècle. Il n'est pas dans une chapelle latérale. |

|

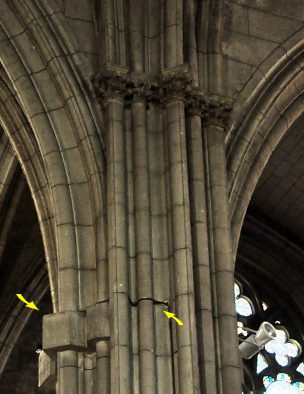

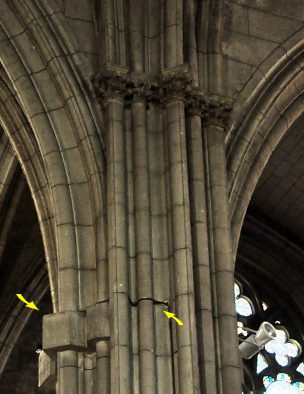

Architecture

intérieure de l'église.

Avec une nef de 41 mètres de long, de 21 mètres

de large, une hauteur sous voûte de 15,40 mètres

et deux bas-côtés, Saint-Pierre n'est pas une

petite église. On s'attendrait à trouver des

chapelles latérales, mais les trois qui se trouvaient

dans le bas-côté

sud (Sainte-Trinité, Saint-Joseph et baptistère)

étaient déjà aménagées

en sacristie lors de l'étude de Charles Marionneau

en 1861.

Conformément à l'art gothique, les voûtes

sont ogivales. Le chœur

à cinq pans est en forte saillie sur l'élévation

orientale.

Qu'y a-t-il du début du XVe siècle dans l'église ?

Lors des restaurations du XIXe, le chœur,

élevé à partir de 1411, a été

préservé, mais la nef a été complètement

refaite. Le bas-côté

nord, dont les voûtes étaient disloquées

et qui menaçait ruine, a lui aussi été

entièrement reconstruit. Seul le bas-côté

sud présente une touche réellement ancienne,

mis à part le percement des baies 8 et 10 qui datent

de 1880. En 1952, l'abbé Brun, dans son ouvrage sur

les églises de Bordeaux,

se félicite du travail des restaurateurs : les raccords

de la nef au chœur

ne montrent aucune discontinuité.

L'historien Charles Marionneau, en 1861, n'appréciait

pas l'intérieur de l'édifice. Un siècle

plus tard en revanche, l'abbé Brun trouve que, malgré

ses dimensions réduites, il «plaît à

l'œil et séduit». Il n'a pas tort car, si

l'on pouvait inverser le fil du temps, on jugerait que le

gothique de l'église est une séduisante copie

du néogothique du XIXe, si forte est l'impression de

déambuler dans un édifice de ce siècle

orné de beaux vitraux

d'époque !

Au XIXe siècle, de nouveaux chapiteaux néogothiques

à thème floral ont été sculptés.

Le visiteur curieux remarquera, sur les piles nord de la nef,

des chapiteaux laissés

à l'état brut. Visiblement, le sculpteur

n'a pas eu le temps de parfaire son œuvre. Ou bien les

fonds manquaient-ils pour honorer sa facture à suivre ?

|

|

L'ancienne entrée principale de l'église (XVe siècle)

se trouve dans l'avant-nef sud.

La baie n°12 est obstruée par le gable

gothique.

Son vitrail n'est guère visible. |

Écusson de cardinal. |

Écusson de seigneur. |

Insignes du Vatican. |

Écusson de cardinal. |

|

Ces quatre clés de voûte

modernes dans le bas-côté nord montrent que ce

bas-côté a bien été reconstruit

à partir de 1879.

|

|

Une pile de la nef et son faisceau de colonnettes.

La réfection de la fin du XIXe siècle a laissé

des traces...

Est-ce le manque de fond qui a laissé ces chapiteaux

à l'état brut ? |

|

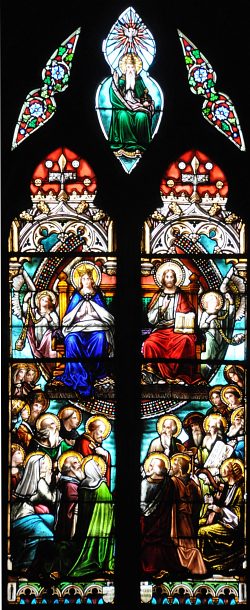

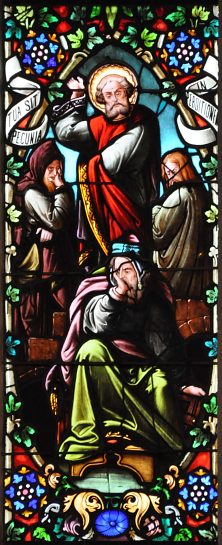

Les

vitraux (1/2).

En 1861, dans sa Description des œuvres d'art

qui décorent les édifices publics de Bordeaux,

Charles Marionneau ne parle nullement des vitraux.

Il faut croire que les baies étaient fermées

par du verre blanc, peut-être orné

d'une frange sur le pourtour.

Dans les années 1860-70, de nombreux donateurs

ont permis à la nef et au chœur

de s'embellir de verrières modernes «de

belle facture» comme le reconnaissait l'abbé

Brun dans sa présentation de l'église

en 1952.

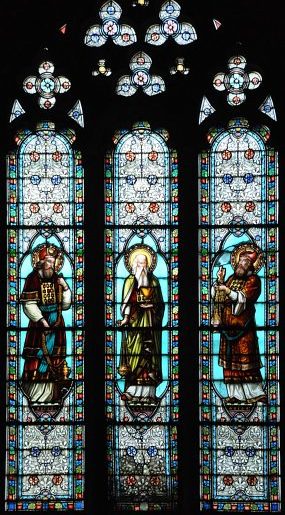

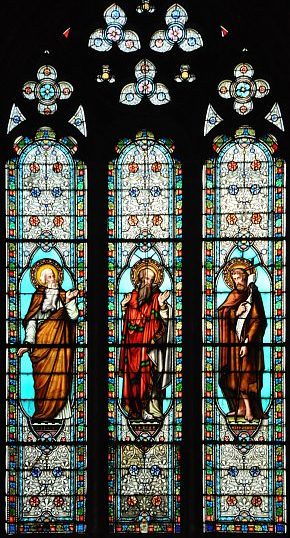

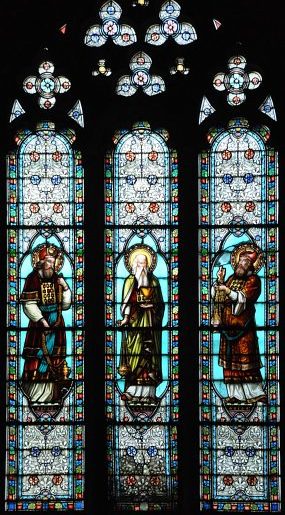

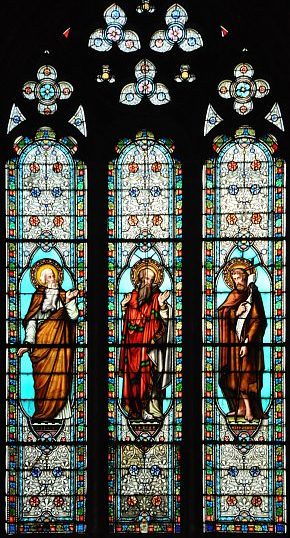

Les bas-côtés reçoivent des

vitraux

figurés avec des personnages en pied,

groupés par trois. de saints et de prophètes.

Le fond est comblé par de petits motifs

géométriques qui laissent une grande

place au verre blanc et donc à la lumière.

Les verrières les plus intéressantes

sont dans le chœur.

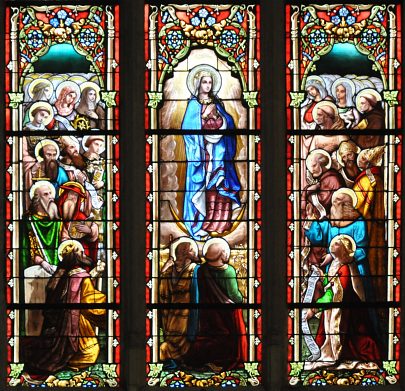

Dans l'axe (baie 0) s'élève un vitrail

dédié à Marie

consolatrice qui vient de l'ancienne église

Saint-Jacques, aujourd'hui désaffectée.

Il est complété d'une belle Assomption.

Les quatre

autres pans sont illustrés de saynètes

de la vie de saint Pierre créées

par l'atelier bordelais Villiet. Elles

datent des années 1862 et 1873. On remarquera

le panneau de la chute

de Simon le Magicien et deux autres, plus

rares : saint

Pierre recevant la sanction divine qui déclare

purs des aliments que l'apôtre refusait

de manger et Jésus

regardant Pierre après son triple reniement.

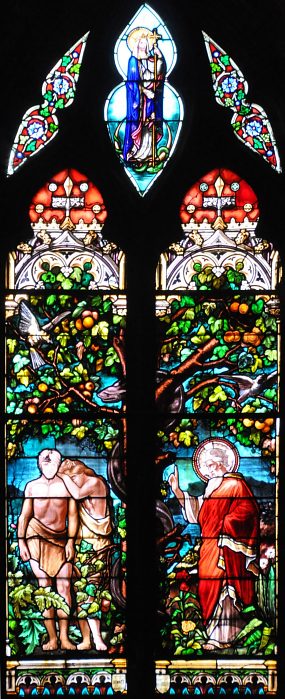

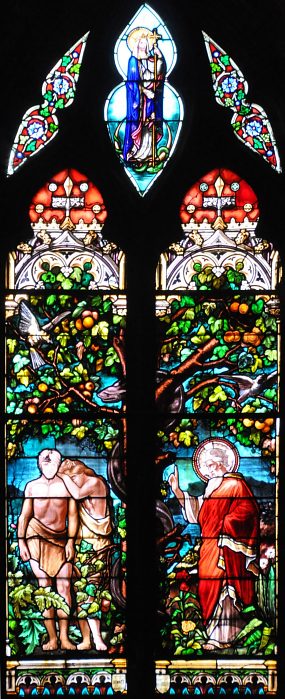

Enfin, sur la façade ouest, deux jolies scènes

historiées dont l'atelier est inconnu : Adam et

Ève chassés du Paradis terrestre (baie 13 ci-contre)

; Jésus et la Vierge en majesté (baie 14).

---»» Suite 2/2

plus bas.

|

|

|

Baie 13 : Adam et Ève chassés du Paradis

terrestre

par le Père céleste, détail.

XIXe siècle, |

La chaire à prêcher est due au sculpteur Brunet (XVIIIe

siècle ?) |

|

La cuve de la chaire à prêcher est ornée du Tétramorphe.

Ici, l'aigle de Jean et le taureau de Luc. |

|

En 2011, dans L'esprit

des bâtisseurs, Pierre Coudroy de Lille évoque

l'existence, aux XVIIe et XVIIIe siècles, d'une

lignée de sculpteurs et de menuisiers nommés Brunet

(Étienne, Jean-Baptiste et Jean-Jacques). La chaire

serait ainsi l'œuvre d'un Brunet mort en 1785.

|

|

«Le Christ remettant les clés à saint Pierre»

Tableau de Pierre de Nantiac, 1664. |

|

Baie 14 : le Christ et la Vierge en majesté

devant une assemblée de saints et de saintes.

Vitrail du XIXe siècle dans le bas-côté

sud. |

|

Les

tableaux.

L'église Saint-Pierre a perdu bien des tableaux

que Charles Marionneau y recensait en 1861 dans

sa Description des œuvres d'art qui décorent

les édifices publics de Bordeaux.

Il y notait ainsi une Adoration des Mages,

un portrait de saint Paulin, évêque de Nole,

une Sainte-Trinité et un Saint Pierre

délivré de sa prison. Selon la base Palissy,

ces deux derniers tableaux sont au musée

des Beaux Arts de Bordeaux.

La base Palissy donne également deux tableaux

exposés à la sacristie de l'église : Jésus

et la Samaritaine et une Vierge à la chaise.

Ce dernier tableau est une copie de la célèbre

toile de Raphaël. L'église Notre-Dame

à Auxonne possède une autre copie de cette

œuvre.

La toile Le Christ remettant les clés à saint

Pierre, exposée dans le baptistère,

est la seule visible dans l'église.

|

|

|

|

Baie 13 : Adam et Ève chassés du paradis terreste

par le Père céleste, XIXe siècle.

Vitrail ouest du bas-côté nord.

Don du cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux. |

Bénitier reposant sur un lion.

XVIIe ou XVIIIe siècle ? |

La chaire à prêcher possède un escalier double. |

Baie 7 : Aaron, Esdras, Esnias.

Atelier Villiet, 2e moitié du XIXe siècle. |

|

Le bas-côté sud remonte en très grande partie au XIVe siècle.

Les trois arcades sous les baies correspondaient jadis à l'entrée

de deux chapelles latérales et du baptistère.

Les arcades ont été bouchées pour créer

une sacristie à une époque mal déterminée,

mais avant 1860. |

|

|

Baie 8, détail central : Constantin, Charlemagne

et saint Louis.

Atelier Villiet, 2e moitié du XIXe siècle. |

|

Constantin

avec une auréole.

Dans les trois personnages du vitrail de la baie 8 (photo

ci-dessus), l'empereur Constantin, à gauche,

est représenté avec une auréole.

Si l'Église de Rome n'a jamais canonisé

cet empereur, en revanche l'Église orthodoxe l'a déclaré

saint et l'associe souvent avec sa mère sainte

Hélène à qui revient l'«Invention»

de la croix.

|

|

Sainte Anne avec Marie

ou L'Éducation de la Vierge.

Bas-côté nord. |

Baie 9, détail : le roi David.

Atelier Villiet, Bordeaux.

2e moitié du XIXe siècle. |

|

Baie 5 ---»»»

Élias, Isaïe, saint Jean-Baptiste.

Atelier Villiet, Bordeaux

2e moitié du XIXe siècle.

|

|

|

Le Sacré-Cœur entouré de deux anges.

Chevet sud, XIXe siècle. |

|

|

|

Le côté nord de la nef avec la chaire à prêcher

et le bas-côté nord.

De part et d'autre de la chaire, on remarque que les chapiteaux des

piles n'ont pas été sculptés. |

Statue de la Vierge à l'Enfant, détail.

Fin du XIXe siècle. |

Le bas-côté nord débouche sur une Piéta du XVIIe siècle.

Ce bas-côté a été très largement

reconstruit au XIXe siècle. |

Piéta en ronde-bosse du XVIIe siècle.

|

Baie 6 ---»»»

Saint Rémi, saint Augustin, saint Boniface.

Atelier Villiet, Bordeaux, 2e moitié du XIXe siècle.

|

|

|

Le visage de la Vierge dans la Piéta du XVIIe siècle. |

La Vierge et l'Enfant entourés de saint Joseph et de saint Jean.

Chevet nord, XIXe siècle. |

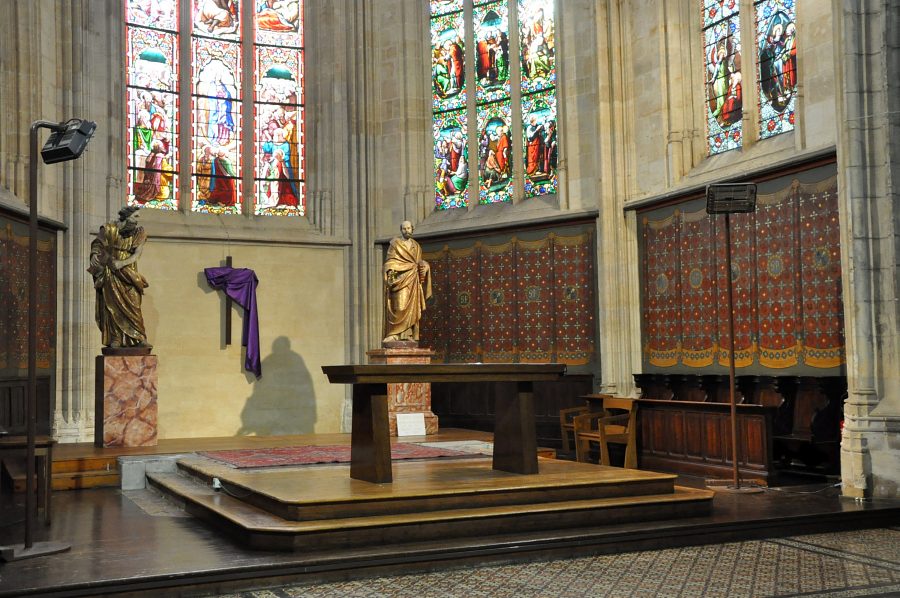

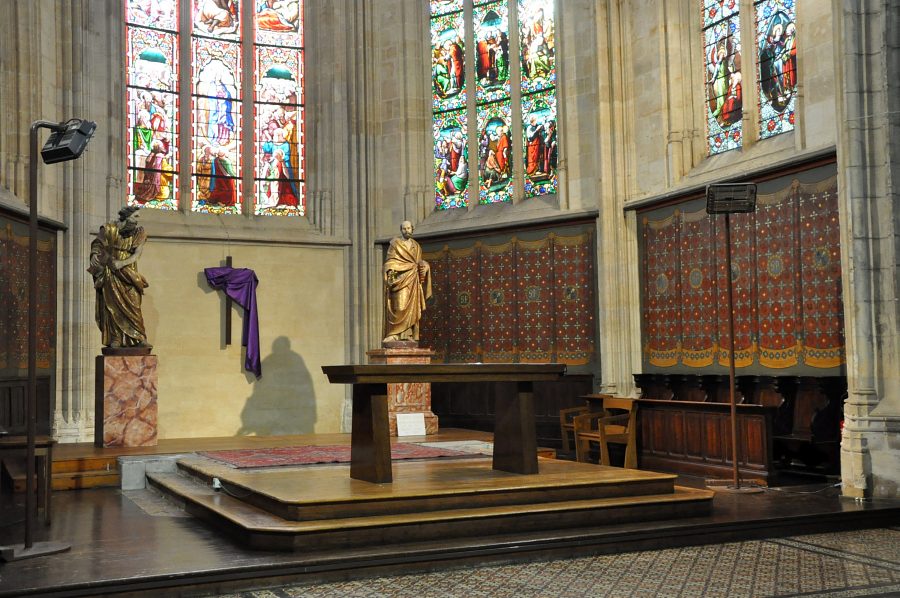

| LE CHŒUR

DE L'ÉGLISE SAINT-PIERRE |

|

Le chœur de l'église Saint-Pierre est aujourd'hui très

dépouillé.

Jadis, un retable surmonté d'une gloire se dressait contre

le pan médian. |

|

L'ancien

chœur (1/2).

Si le chœur actuel est très dépouillé,

il n'en était pas de même en 1861 lorsque

Charles Marionneau a rédigé sa Description

des œuvres d'art qui décorent les édifices publics de

Bordeaux.

En plus d'avoir contre le pan axial un retable couronné

d'une gloire, les pans du chœur recevaient une

remarquable série de boiseries avec colonnes

cannelées, guirlandes de chêne, têtes

d'anges, le tout au sein d'un agglomérat de moulures

et de volutes «bizarrement contournées»,

précise Marioneau qui date l'ensemble de la fin

du XVIIe siècle.

L'auteur reconnaît lui-même le problème

que posent ces boiseries : leur complète discordance

avec les arcades ogivales et les faisceaux de colonnettes

hérités de la construction de l'abside

au XVe siècle.

Mais l'historien de la ville de Bordeaux

a un argument : il plaide pour la conservation des œuvres

d'art dès lors que l'église est pauvre

en mobilier, ce qui était le cas de Saint-Pierre

en 1861. Malheureusement, depuis, tout a été

supprimé. Sur ces cinq pans, le chœur actuel

n'offre que de simples tentures pour couvrir le nu des

murs.

Marionneau cite un intéressant texte d'Adolphe

Didron dans les Annales archéologiques

relatif à la discordance visuelle entre les œuvres

d'art et leur environnement. «Nous regretterons

toujours, écrit Didron, que sous prétexte

de ramener les anciens édifices à leur

beauté primitive, on détruise des œuvres

souvent remarquables de différentes époques,

et postérieures à la construction même

de ces édifices.

---»» Suite 2/2

plus bas.

|

|

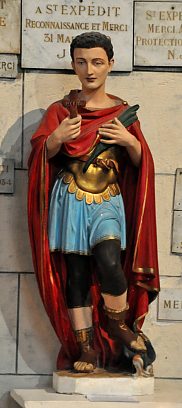

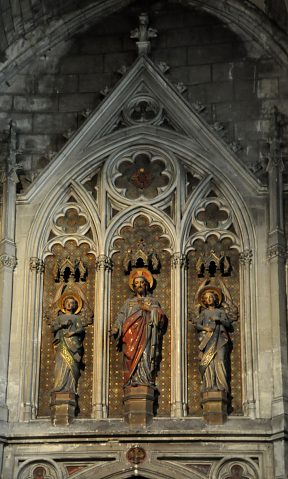

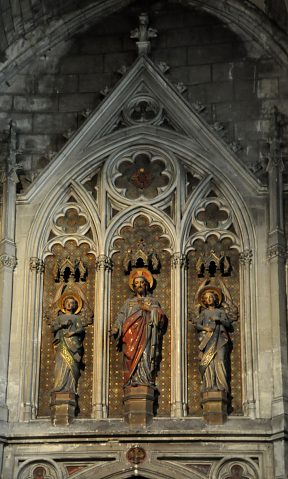

Statue de saint Pierre en bois doré.

Sculpteur Jacques Brunet, 1664. |

Voûte gothique de l'abside, début du XVe siècle. |

|

L'ancien

chœur (2/2).

---»» Quand il n'existe rien et qu'on fait

une chaire, un jubé, un autel nouveau, rien de

mieux que de mettre cet autel, ce jubé, cette

chaire, en harmonie avec le monument où on les

place ; mais quand tout cela existe, même du XVIIe

siècle, même du XVIIIe, dans un édifice

du XIIe ou du XIIIe siècle, il faut le conserver

avec le plus grand soin. Il y a tel retable du temps

de Louis XIII, telle chaire du temps de Louis XIV, tel

jubé du temps de Louis XV, qui sont de vrais

chefs-d'œuvre ; les détruire pour les remplacer

par des œuvres à nous, dans le style que

nous croyons roman ou gothique, est un acte véritable

de vandalisme... La grande harmonie des choses entre

elles, c'est quand une belle œuvre renferme un

objet beau.»

Des parties du retable baroque du XVIIe siècle

sont encore visibles dans l'église. Le centre

était occupé par le tableau de Pierre

de Nantiac, Saint

Pierre recevant les clés du Ciel, actuellement

dans le baptistère.

De part et d'autre se dressaient les grandes statues

polychromes de saint

Pierre et de saint

Paul. Au sommet, on voyait le haut-relief

du Père éternel, placé à

présent dans le bas-côté sud. En

1861, précise Marionneau, il était entreposé

à la sacristie ; une gloire l'avait remplacé.

|

|

|

Les cinq pans du chœur sont pourvus de vitraux historiés

du XIXe siècle.

Ici, les deux vitraux au nord et le vitrail axial. |

Saint Pierre trône avec la clé du Paradis à la clé de voûte

du chœur, XVe siècle.

L'apôtre est coiffé d'une tiare papale au format réduit. |

|

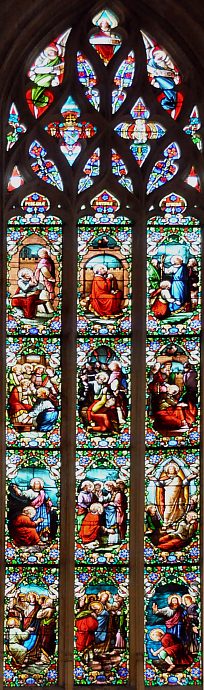

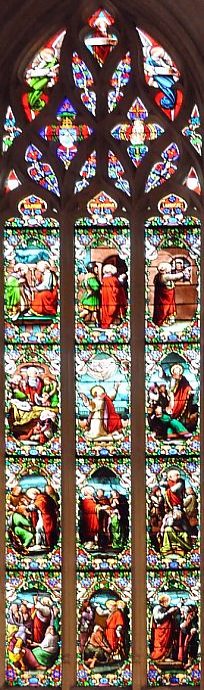

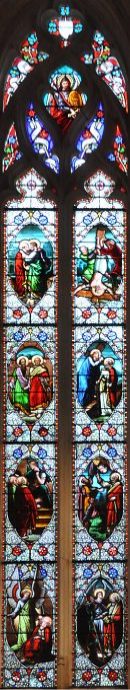

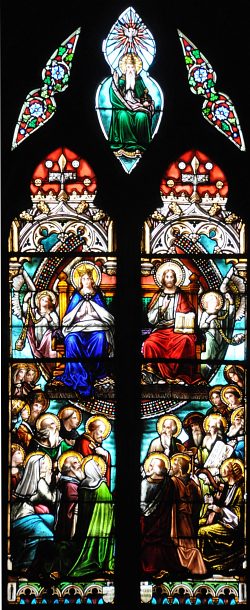

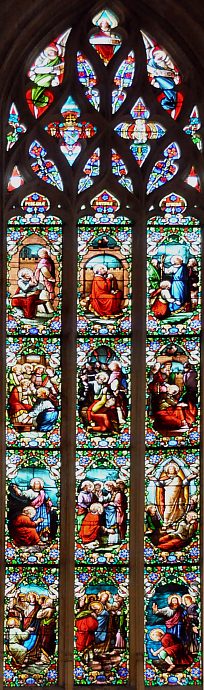

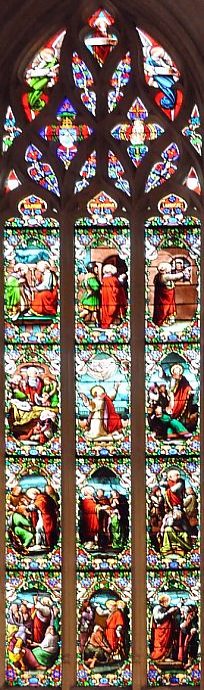

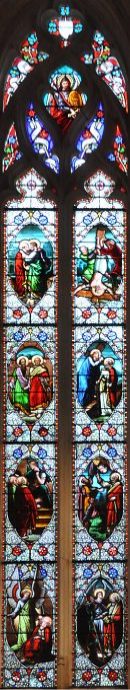

| LES CINQ VITRAUX

DE L'ABSIDE |

|

Baie 3 : début de la vie

néotestamentaire de

saint Pierre.

Atelier Villiet, Bordeaux. |

Baie 1 : Vie de saint Pierre.

Atelier Villiet, 1862. |

Baie 0 : la Vierge consolatrice

Atelier inconnu (Villiet ?)

Fragments venant de l'église Saint-Jacques

à Bordeaux. |

Baie 2 : Vie de saint Pierre.

Atelier Villiet, 1873.

|

Baie 4 : Vie de saint Pierre.

Atelier Villiet, 1873. |

Baie 0, partie haute : la Vierge consolatrice portant

l'Enfant est entourée de deux anges.

Des hommes et des femmes lui adressent leurs prières.

En bas, au centre : une reine, aux mains liées, est accompagnée

de deux esclaves enchaînés. |

|

Baie

0 : la Vierge consolatrice (2/2).

---»» D'autre part, le rappel du rôle

de Bordeaux

dans le trafic négrier, au bas de la baie 0,

et surtout son association apparente avec Israël

- et donc avec la communauté juive de la ville

- ne correspond pas aux études des historiens,

la plus grande part de ce trafic ayant été

l'œuvre des familles chrétiennes de la ville.

Donc, la question subsiste : pourquoi cette association ? Y aurait-il eu, chez certains chanoines, une volonté

de salir le judaïsme en lui attribuant un rôle

historique qu'il n'a pas eu à Bordeaux ? Le mystère demeure.

Quant au bas du vitrail de la baie 0, il est indépendant

de la partie haute. Il représente une très

belle Assomption (donnée ci-contre) honorée

par la présence des grandes figures du christianisme

(rois et hommes d'Église).

|

|

Baie 0, panneau central du bas, détail.

La femme couronnée symbolise-t-elle la Synagogue ? Et

pourquoi cette association avec des esclaves noirs ?

Est-ce une procession de moines à l'arrière-plan

? |

|

|

Baie

0 : la Vierge consolatrice (1/2).

Le vitrail qui orne la baie centrale de l'abside ne

fait initialement pas partie des vitraux ornant les

cinq pans de cette abside. Le précédent

vitrail a en effet été détruit

dans un incendie en 1973. Cependant, la désaffectation

de l'église bordelaise Saint-Jacques, rue du

Mirail, a été mise à profit : certaines

parties de ses verrières ont été

utilisées pour reconstituer, pour la baie 0,

un grand vitrail dédié à la Vierge

consolatrice.

Le vitrail est clairement du XIXe siècle. La

comparaison des styles porte à croire qu'il sort,

comme ceux des autres baies de l'abside, de l'atelier

bordelais de Joseph Villiet.

La partie haute présente Marie portant l'Enfant

entourée de deux anges. Dans la partie basse,

hommes et femmes, soldats et mères adressent

leurs prières à la Vierge. Un détail

doit être souligné : la présence,

juste au-dessous de Marie, d'une femme couronnée,

aux mains ligotées, accompagnée de deux

esclaves noirs enchaînés.

Que signifie ce dessin ? La juxtaposition des

trois personnages a-t-elle un sens caché ou n'est-elle

qu'une simple composition artistique ? Le thème

de la reine ligotée n'a pu être retenu

par le cartonnier qu'à la demande des chanoines

du chapitre de l'église Saint-Jacques, ou au

minimum avec leur accord.

Cette femme couronnée et aux mains liées

pourrait être une allégorie de Jérusalem ou d'Israël

: la reine captive et infidèle serait punie pour ses

fautes, la couronne symbolisant sa gloire passée. Les

esclaves à ses pieds associeraient sa chute au

trafic esclavagiste bordelais, présenté

comme une faute. Pourquoi cette association ?

Si l'on se restreint au cadre religieux et à

l'opposition originelle entre christianisme et judaïsme,

la reine aux mains liées pourrait symboliser

plus simplement la Synagogue, toujours représentée

dans l'iconographie chrétienne par une femme,

ici honteuse devant Marie et son fils.

Il est intéressant de relier ce panneau (qui, rappelons-le,

vient de l'église Saint-Jacques) à un panneau de la

baie 2 de l'abside de l'église Saint-Pierre, donné plus

bas et contemporain du précédent : l'apôtre Pierre,

les bras levés vers le Ciel, reçoit le refus divin de

l'existence d'aliments impurs. Cette scène, plutôt rare

dans les vitraux, doit être rattachée au Concile

de Jérusalem qui eut lieu vers l'année 49-50 (voir

le commentaire

plus bas). Aux yeux de l'Église, l'inclusion de cette

image de Pierre recevant la sanction divine pourrait

être interprétée comme une charge contre les principes

judaïques et le refus bimillénaire des Juifs d'ouvrir

les yeux devant la vérité chrétienne. Ce qui serait

donc à nouveau une attaque contre la Synagogue.

Ces deux vitraux viennent de deux églises différentes

et illustrent donc la volonté de deux chapitres

de chanoines différents. D'où la question

: pourquoi, dans les années 1870, cette offensive

concertée contre le judaïsme ? Le cardinal

Donnet (1795-1882), archevêque de Bordeaux

en fonction cette époque, était-il à

la manœuvre ? Ce serait compatible avec la date

de création des verrières : 1873 pour

la baie 2 et vraisemblablement une date voisine pour

la baie 0. Mais le cardinal Donnet a laissé à

la postérité l'image d'un inlassable constructeur

d'églises, et non celle d'un pourfendeur de la

Synagogue.

---»» Suite 2/2

ci-dessous à gauche.

|

|

Baie 0, partie basse : l'Assomption.

Atelier inconnu (Villiet ?), fin du XIXe siècle. |

Baie 0, partie basse : l'Assomption, détail. |

|

Statue de saint Paul en bois doré.

Sculpteur Jacques Brunet, 1664. |

| Baies 1

et 2 à trois lancettes : Épisodes de la

vie de saint Pierre |

|

Baie 1, 3e registre : Lavement des pieds ; Pierre coupe

l'oreille d'un serviteur du grand prêtre ; Reniement de

Pierre.

Atelier Villiet, Bordeaux, 1862. |

|

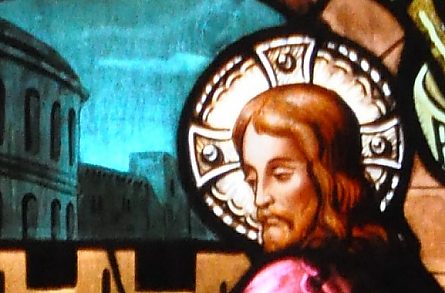

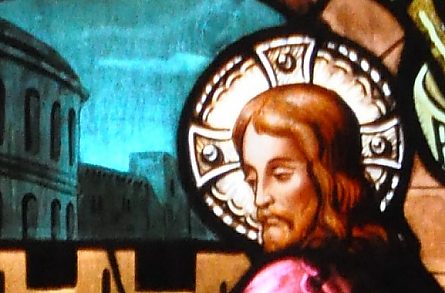

Baie 1, 4e registre : Jésus regarde Pierre qui

vient de le renier ;

Repentir de Pierre ; Pierre pasteur des brebis du Christ.

Atelier Villiet, Bordeaux, 1862. |

Baie 1, 4e registre : Jésus regarde Pierre qui

vient de le renier, détail.

Atelier Villiet, Bordeaux, 1862.

Loin de mépriser son apôtre, Jésus

lui adresse un regard plein de compassion. |

|

|

Jésus

regardant Pierre après son triple reniement ---»»

C'est une scène rare dans les vitraux et les

tableaux. Les artistes préfèrent représenter

le repentir de Pierre.

La scène ne se trouve que dans l'Évangile

selon saint Luc.

Rappelons les faits selon cet Évangile :

Une fois arrêté, Jésus est emmené

dans la résidence du grand prêtre. Il s'agirait

de Hanne, beau-père de Caïphe, grand prêtre

en exercice. Contrairement à ce qu'écrivent

les Évangiles selon Matthieu et selon Marc, les

apôtres, sous la plume de Luc, ne s'enfuient pas.

Au contraire, l'Évangéliste précise

qu'un feu avait été allumé au milieu

de la cour [dans la résidence du grand prêtre]

et que tous étaient assis là, Pierre au

milieu d'eux.

Viennent à passer une servante et deux serviteurs

du grand prêtre qui, reconnaissant Pierre, le

contraignent à renier l'engagement que ce dernier

a pris quelques heures plus tôt auprès

de Jésus.

Luc ajoute alors, laconiquement, que le Seigneur se

retourna et posa son regard sur Pierre. Et c'est tout.

Dès lors, comment représenter le visage

du Christ regardant l'apôtre ?

Le choix de l'atelier Villiet a peut-être été

de peindre ce visage dans une expression impassible.

Néanmoins, vu de loin, on ne peut s'empêcher

d'y déceler un regard peu amène, voire

méprisant envers Pierre. Le Christ ligoté

toise son apôtre de haut.

Il faut agrandir l'image pour repérer, dans le

visage christique, une expression vraie de pitié,

en quelque sorte une prise en compte de la faiblesse

humaine et du pardon qu'elle entraîne. Bref, l'expression

que l'on attend de Jésus.

Comme quoi, il n'est pas simple pour un cartonnier de

peindre cette scène. Ce que l'on voit de loin n'est

pas toujours ce que l'on observe de près.

|

|

Baie 2, 3e registre : Pierre ressuscite Tabitha ; Aliments

déclarés purs par Dieu ; Mort d'Ananie.

Atelier Villiet, Bordeaux, 1873. |

|

Baie

2 : les aliments déclarés purs par Dieu.

Avec Jésus

qui regarde Pierre après son reniement, le panneau

central de l'image ci-dessus montre une autre scène

peu présente dans les tableaux et les vitraux : tous

les aliments sont déclarés purs par le Ciel.

La scène se trouve dans les Actes des Apôtres

(10, 9-16). Pierre a une vision : une grande toile descend

des cieux ; elle abrite tous les quadrupèdes, tous les

reptiles de la terre et tous les oiseaux. Une voix céleste

demande à l'apôtre de les offrir en sacrifice et de

les manger. Pierre refuse : il n'a jamais pris d'aliment

interdit et impur !

La voix répond : «Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne

le déclare pas interdit.» Ce court dialogue se répète

deux fois, puis la toile remonte au ciel avec tous les

animaux qu'elle contient. Pierre reste perplexe. Quel

sens donner à cette vision ? Il s'en va alors

à Césarée trouver le centurion Corneille, guidé par

les envoyés du centurion.

Quel est le sens de la vision ? Au début de notre

ère, l'univers gréco-romain est un melting-pot culturel

et cultuel complexe. Dans cet univers, le petit monde

du judaïsme comprend essentiellement deux groupes :

les Juifs (qui appliquent les lois de Moïse) et les

Craignant-Dieu qui sont des sympathisants du judaïsme.

Les Craignant-Dieu adoptent les croyances des Juifs,

fréquentent la synagogue, mais n'appliquent pas la circoncision

et pas non plus les interdits alimentaires. Corneille

est un Craignant-Dieu. Les non-Juifs se regroupent dans

le terme de «nations» ou de «gentils».

C'est quand il se retrouve en face du centurion et de

toute sa maisonnée que Pierre comprend le sens de la

vision : aucun animal n'est impur, mais également aucun

être humain. Il faut côtoyer tous les hommes et sortir

de l'ostracisme dont les Juifs frappent les non-Juifs.

Ainsi la Bonne Nouvelle pourra être portée à tous : Juifs et Gentils.

Quelque temps plus tard, vers l'an 49-50, c'est ce principe

qui sera adopté par les apôtres lors du

Concile de Jérusalem. Les théologiens appellent

ainsi les discussions qui opposeront Paul à Jacques.

Pour étendre la foi dans le Christ, il faut sortir du

cadre mosaïque, c'est-à-dire rejeter la circoncision

et oublier le concept d'aliments impurs. Jacques défend

la loi de Moïse ; Paul veut son abandon et l'ouverture

du baptême à tous. Pierre, chef des apôtres, se ralliera

à Paul et ouvrira ainsi le christianisme au monde.

|

|

|

Baie 2, 1er registre :

Pierre baptise le centurion Corneille ---»»»

Atelier Villiet, Bordeaux, 1873.

|

|

|

Baie 1, 4e registre : Jésus regarde Pierre

qui vient de le renier (Évangile selon saint Luc)

Atelier Villiet, Bordeaux, 1862.

Jésus semble mépriser son apôtre... |

Baie 2, 2e registre : Pierre repousse l'offre

du magicien Simon.

Voyant Pierre faire descendre l'Esprit-Saint

sur les chrétiens baptisés, Simon lui propose

de lui acheter son pouvoir. |

|

|

| Baies 3 et 4 à

deux lancettes : Épisodes de la vie de saint Pierre (début

et fin) |

|

Baie 3, 4e reg. : Jésus marche sur les eaux et sauve

Pierre ; Jésus ressuscite la fille de Jaïre.

Atelier Villiet, Bordeaux, 1873. |

Baie 4, 3e registre : Quo vadis domine ?

Atelier Villiet, Bordeaux, XIXe siècle. |

Baie 4, tympan : l'Archange saint Michel

et son bouclier, XIXe siècle. |

|

|

Quo

vadis, domine ?

Cette question vient de la Légende Dorée

de Jacques de Voragine : Pierre fuit Rome pour

ne pas y subir le martyre et Jésus lui apparaît

en chemin. Où vas-tu, maître ? demande

Pierre. À Rome pour y être crucifié à nouveau,

rétorque le Christ. Sous-entendu :

puisque tu ne veux pas y aller ! Et Pierre

fait demi-tour.

L'église Saint-Aignan

à Chartres

possède une verrière datée

de 1540 sur ce thème. Voir aussi la toile

de Jérôme Saurlay, datée de 1664,

à la cathédrale

Saint-Louis de Versailles.

|

|

Baie 4, 1er registre : un ange délivre Pierre

dans sa prison. |

|

««---Quis

ut Deus ?

Qui est comme Dieu ? C'est

la devise de l'archange saint Michel inscrite

ici sur son bouclier.

|

|

|

|

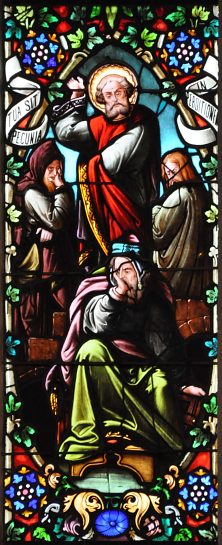

Baie 4, 2e registre : Pierre et Paul devant Néron, Pierre

fait tomber Simon le magicien.

Atelier Villiet, Bordeaux, 1873. |

|

La

chute de Simon le magicien.

L'image ci-dessus illustre deux scènes : à gauche, Pierre

et Paul devant l'empereur Néron et une autre, à droite,

présentée comme une «scène inconnue et difficilement

identifiable» dans le panneau descriptif de l'église.

Il s'agit pourtant d'une scène relativement connue de

la chute de Simon le Magicien telle qu'elle est relatée

dans les Actes de Pierre, texte apocryphe daté de la fin du IIe siècle.

La scène est à Rome où le magicien Simon jouit de l'admiration

de ses nombreux disciples et de la faveur de l'empereur

Néron. Quelques semaines plus tôt, Simon a perdu

la face lors de l'épreuve de la résurrection

d'un cadavre : Simon n'a pas réussi à ramener le mort à la vie ; l'apôtre Pierre

l'a fait. Offensé et humilié, le magicien menace

de quitter Rome en s'envolant au Ciel d'où il enverra

des châtiments sur la ville ! Il décide de mettre

sa menace à exécution et en annonce le jour.

À la date convenue, sur la colline du Capitole,

des milliers de gens se rassemblent. Et Simon s'envole

vers le Ciel devant une foule admirative...

Sachant que le magicien ne tient ses pouvoirs que d'une

puissance maléfique, Pierre s'adresse alors à Jésus

et le prie de montrer sa toute-puissance divine. Au

nom du Christ, l'apôtre ordonne aux démons de lâcher

Simon. Aussitôt celui-ci s'écroule à terre et se blesse

mortellement. L'auteur du récit ajoute que Simon mourut

quelques jours plus tard comme un réprouvé, c'est-à-dire

en ennemi de Dieu, en maudissant Pierre et les chrétiens.

L'image ci-dessous illustre la chute de Simon le magicien

dans le vitrail du XIIIe siècle consacré aux vies de

saint Blaise, saint Pierre et saint Paul dans l'église

Saint-Pierre

à Saint-Julien du Sault en Bourgogne. Voir aussi l'église

Saint-Martin-ès-Vignes

à Troyes.

Deux tableaux, dans ce site, présentent une vue d'artiste

de cette chute : la première au musée

des Beaux Arts de Caen ; la seconde au musée

André-Malraux au Havre.

|

|

ÉGLISE

SAINT-PIERRE À SAINT-JULIEN-DU-SAULT (YONNE)

Baie 1, détail : Pierre et Paul prient pour que

Dieu stoppe le pouvoir du démon qui a permis à

Simon de voler.

(Les Actes des Apôtres ne font mention que de la présence

de Pierre.)

Vitrail du milieu du XIIIe siècle, restauré au XIXe siècle. |

|

La nef et l'orgue de tribune vus depuis le chœur.

Les grandes orgues, de 1850, sont dues au facteur Georges Wenner.

comme celles de l'église Saint-Louis

et de l'église Saint-Éloi.

|

Documentation : «Les églises de Bordeaux» de

l'abbé Brun, éditions Delmas, 1952

+ «Aquitaine gothique» de Jacques Gardelles, éditions Picard, 1992

+ «Description des œuvres d'art qui décorent les édifices publics

de Bordeaux» de Charles Marionneau, 1861

+ «Bordeaux Le temps de l'histoire» de Robert Coustet et Marc Saboya,

éditions Mollat, 2000

+ «L'esprit des bâtisseurs», édité par les Amis d'Ars et Fides Bordeaux, 2011

+ «Église Saint-Pierre», brochure de l'Office de Tourisme

+ Panneaux d'information dans la nef. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|