|

|

|

|

Avec sa superficie à taille humaine

le musée des Beaux-Arts de Caen

ne doit être négligé par aucun visiteur de la

ville. Certes, il n'est pas aussi étendu que son voisin le

musée

des Beaux-Arts de Rouen, mais la qualité de ses tableaux

est de la même étoffe. Logé dans un bâtiment

moderne au sein de l'enceinte du château

et tout près du musée

de Normandie, il présente une succession de galeries

agréablement aménagées. Cette page propose

des extraits des importantes collections italiennes,

françaises,

flamandes

et hollandaises

du XVIe au XIXe siècle.

Historiquement, le premier musée ouvre ses portes à

Caen

en 1809. La volonté du pouvoir impérial est d'exposer,

dans quinze villes de province, les toiles confisquées aux émigrés

ou acquises lors des guerres révolutionnaires et napoléoniennes.

Caen est du nombre et le musée s'installe dans une aile de

l’ancien séminaire des Eudistes. Les collections s'enrichissent

tout au long du XIXe siècle. En 1811, ce sont 35 peintures

qui sont attribuées à Caen par le ministre de l’Intérieur.

En 1853, la ville accepte un legs de 141 tableaux dont la plupart

viennent de la galerie de Jean Regnault de Segrais. En 1858, nouveau

legs : celui de la baronne de Montaran qui offre des œuvres

de François Boucher, de Théodore Gudin et une de Pierre Mignard.

En 1872, le musée voit arriver le très important legs

de la collection Mancel. Bernard Mancel est un libraire caennais

qui a acheté à Rome en 1845 une grande partie de la collection

du cardinal Fesch, oncle de Napoléon Ier. Cette collection, riche

de plus de 50 000 œuvres, recèle des trésors

: estampes de Dürer, de Rembrandt, de Callot et une trentaine de

toiles dont la Vierge

à l'Enfant de Rogier van der Weyden.

Au début du XXe siècle, la conservation s'oriente

davantage vers l'achat d'œuvres régionalistes «d’intérêt exclusivement

local» lit-on sur le site Web du musée. Malheureusement,

en novembre 1905, les bâtiments, devenus vétustes, sont la

proie des flammes. Une partie des collections part en fumée.

Des œuvres des écoles hollandaise et flamande sont perdues.

Bien évidemment, dans les presses régionale et nationale,

cet incendie fait scandale. On exige que le musée soit réorganisé.

Ce qui ne sera fait qu'en 1970...

Au début de la seconde guerre mondiale, une bonne partie

des collections (dont la collection Mancel) sont mises à

l'abri au prieuré Saint-Gabriel, à l’abbaye de Mondaye et au château

de Baillou. Mais le sort s'acharne encore sur les Beaux-Arts caennais.

Lors des bombardements de juin et juillet 1944, l’ancien séminaire

des Eudistes, où se trouve toujours le musée, est

en grande partie détruit. La plupart des œuvres qui n'ont pas

été mises à l'abri sont détruites :

tableaux, dessins, meubles, objets d'art, sculptures. Auxquelles

il faut rajouter les archives, les inventaires et les cadres...

Ce qui reste est entreposé dans les ruines de l’hôtel d'Escoville

et du musée Langlois.

Dans les années 1960, un nouveau bâtiment est construit

dans l'enceinte du château.

Il ouvre ses portes en 1970. La conservation entame alors une politique

d’acquisition centrée sur les écoles françaises,

italiennes

et flamandes

du XVIIe siècle. En 1982, saluant leur importance ainsi que la vitalité

de la politique d'acquisition, le musée est promu musée classé.

Si vous passez à Caen,

ne manquez pas ce musée des Beaux-Arts. Il contient peu de

sculptures, mais offre aux visiteurs des tableaux dignes d'intérêt

dans un espace très étudié. Les différentes

vues des salles incluses dans cette page pourront en convaincre

les amateurs d'art.

|

|

Une salle des peintures de l'École française.

Au premier plan à gauche, un bronze d'Antoine-Louis BARYE :

Le Lion au serpent. |

L'entrée du musée. |

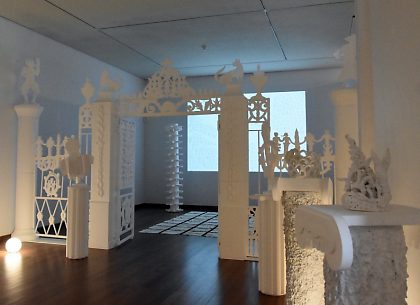

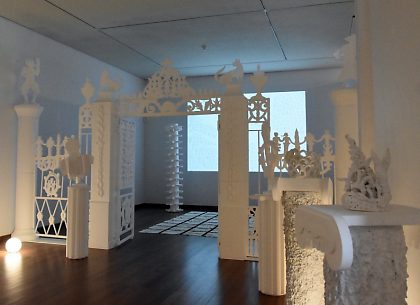

Une salle d'art moderne. |

Le Parc des sculptures au-dessus de l'entrée. |

| FLANDRES - ÉCOLES

DU NORD |

|

Une salle des Écoles du Nord. |

|

Le

cachet du musée. La photo ci-dessus

donne une idée assez précise de l'aspect

du musée des Beaux-Arts de Caen.

Il a été créé dans un ensemble

de béton avec, pour seul objectif, sa fonctionnalité

: assurer un espace suffisant pour admirer les nombreux

tableaux qui garnissent les murs. On peut en conclure

qu'il n'a pas de «cachet». À ce titre,

il rejoint les musées français des Beaux-Arts

construits dans le même but, comme le très

riche musée

de Rouen.

Ceux qui aiment se retrouver dans une atmosphère

pittoresque en visitant un musée pourront se

diriger vers le musée

d'Arras, logé dans l'ancienne abbaye Saint-Vaast

dotée d'un très beau cloître, le

musée

Lambinet de Versailles,

logé dans un hôtel particulier de 1750

ou encore le musée

de Chaumont dont une partie se trouve dans les salles

basses d'un château, des salles dont le voûtement

est soutenu par de pittoresques grosses piles en parasol.

|

|

«La Vierge et

l'Enfant avec sainte Barbe, sainte Catherine et sainte

Madeleine» ---»»»

Maniériste anversois. Vers 1505-1515. Huile

sur bois. |

|

|

|

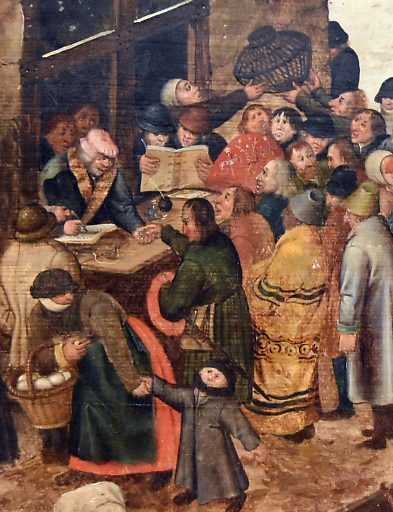

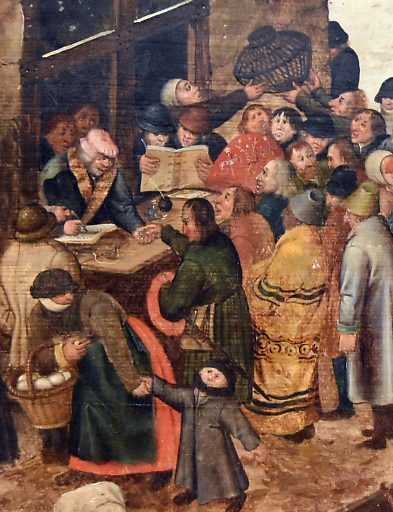

«Le Dénombrement de Bethléem»

Pieter BRUEGEL LE JEUNE dit d'ENFER (1564-1638)

Huile sur bois.

|

«Le

Dénombrement de Bethléem».

Le thème du dénombrement (avec la présence

de Marie et Joseph) se superpose au paiement de la dîme

à l'empereur Charles-Quint.

Cette œuvre est une copie du tableau de Pieter Bruegel

l'Ancien, daté de 1566 et exposé au musée

royal des Beaux-Arts de Bruxelles. Source : note

affichée dans le musée.

|

|

«La Vierge et l'Enfant avec sainte Barbe,

sainte Catherine et sainte Madeleine» détail.

Maniériste anversois. Vers 1505-1515.

Huile sur bois.

Le maniérisme a fait des doigts de

sainte Barbe des doigts qui font peur ! |

«La Vierge et l'Enfant»

Rogier de la Pasture ou Rogier van der WEYDEN (1399/1400-1464)

Huile sur bois.

Cette œuvre est la moitié d'un diptyque exposé

aux Musées Royaux de Bruxelles. L'autre moitié représente

le donateur en prière, Laurent Froimont. |

|

Pourquoi

il faut visiter les musées. Le tableau de

Pieter Bruegel le Jeune ci-dessus recèle quelques détails

dignes d'intérêt.

Mais on ne les découvre qu'en mettant quasiment le

nez sur la toile ! Il n'est pas possible de les voir

en regardant la photographie du tableau dans un livre d'art.

D'où l'intérêt d'entrer dans les musées

des Beaux Arts dès qu'on se trouve dans une ville que

l'on visite.

La toile de Pieter Bruegel illustre le dénombrement

de Bethléem, mais aussi le recouvrement de la dîme.

Quoi de plus intéressant que la tête goguenarde

du collecteur d'impôt, un brin provocatrice, qui reçoit

les pièces d'un paysan qui, lui, affiche une mine piteuse

!

La toile du baptême

du Christ par Lambert Sustris donnée plus bas montre

aussi un détail savoureux : une jeune femme aux seins

nus se prélasse sur un rocher sous le soleil tandis

que le Sauveur du monde et Fils de l'Homme est en train de

se faire baptiser à côté ! Encore un détail

que vous ne verrez pas dans la reproduction de ce tableau

dans un livre d'art...

|

|

«Le Dénombrement de Bethléem», détail.

Pieter BRUEGEL LE JEUNE dit d'ENFER (1564-1638).

Huile sur bois. |

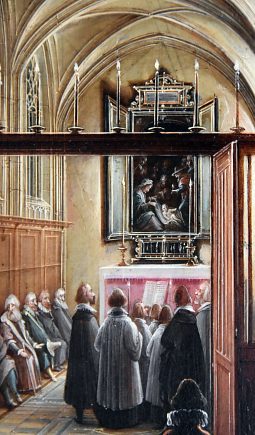

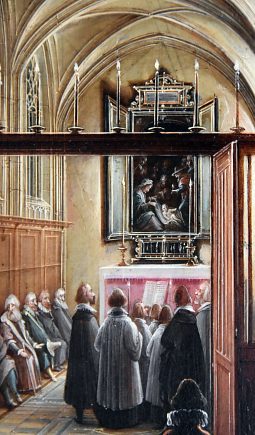

«Intérieur d'église»

Hendrick II van STEENWYCK (1580-1649).

Huile sur cuivre doublé de bois.

La note du musée indique que le tableau représente vraisemblablement

une variation de l'intérieur de la cathédrale d'Anvers.

Voir un autre intérieur d'église du même artiste

au musée des Beaux-Arts

de Cambrai. |

«Intérieur d'église», détail.

Hendrick II van STEENWYCK (1580-1649).

Cette partie de la toile représente une messe dans une chapelle

privée, sûrement la propriété d'un haut

dignitaire. |

«Portrait de jeune femme»

Cornelis JANSSENS van CEULEN (1593-1661)

Huile sur toile. |

«Figure d'apôtre en prière»

Jacob JORDAENS (1593-1678). Huile sur bois. |

«Portrait de femme»

Abraham van den TEMPEL (1622/1623-1672). Huile sur toile.

Il devait faire bien froid dans les logements

pour être aussi couverts... |

«Le Baptême du Christ»

Lambert SUSTRIS (1515/1520 - après 1568)

Huile sur toile. |

«Le Baptême du Christ», détail.

Lambert SUSTRIS (1515/1520 - après 1568).

La présence d'un nu féminin est originale dans une scène

du baptême du Christ. |

«Paysage avec convoi attelé»

Frederick de MOUCHERON (1633-1686)

Huile sur toile. |

«L'Assomption de la Vierge»

Pierre Paul RUBENS (1577-1640). Huile sur cuivre.

Très inspiré par ce thème, Rubens a réalisé

une dizaine de versions de l'Assomption. |

«Intérieur d'un laboratoire d'alchimiste»

Thomas WYCK (vers 1616-1677)

Huile sur bois. |

«Marie-Madeleine pénitente»

Johannes MOREELSE (vers 1603-1634)

Huile sur bois. |

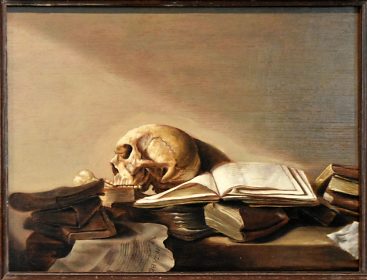

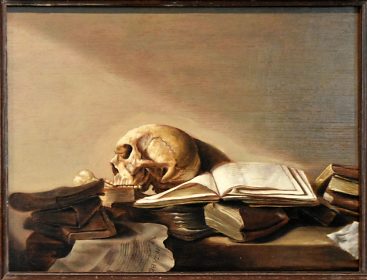

«Vanité»

Jan Davidsz de HEEM (1606-1684)

Huile sur bois. |

«Intérieur

de cuisine» ---»»»

Hendrick Maertensz SORGH (1610/1611-1670).

Huile sur bois.

L'existence de ce genre de tableau est fort utile

pour les historiens de la vie quotidienne. |

|

|

|

«Paysage avec trois figures, un lac et un château»

Jan Frans van BLOEMEN dit L'ORIZZONTE (1656-1749)

Huile sur toile. |

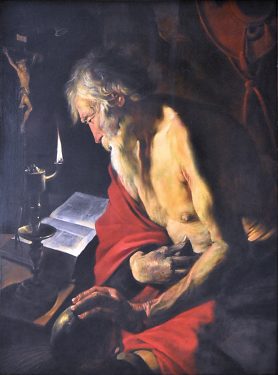

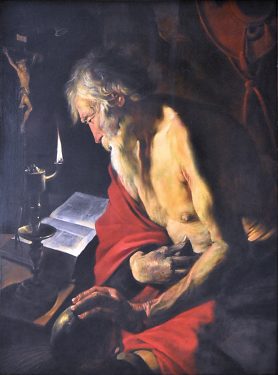

«Saint Jérôme»

École flamande (1ère moitié du XVIIe siècle)

Huile sur bois.

Cette toile est parfois attribuée à Artus Wolffort. |

|

|

|

|

«L'Annonciation»

Philippe de CHAMPAIGNE (1602-1674)

Huile sur toile. |

«L'Homme à la figue»

Simon VOUET (1590-1649)

Huile sur toile. |

|

«Saint Charles Borromée donnant la Communion»

Pierre MIGNARD (1612-1695)

Huile sur toile. |

«La Samaritaine»

Philippe de CHAMPAIGNE (1602-1674)

Huile sur toile. |

|

«Saint

Charles Borromée donnant la Communion».

Ce thème religieux est très populaire au XVIIe

siècle. Charles Borromée, archevêque de

Milan, est resté dans sa ville pendant la peste de

1576. Ce qui lui coûtera la vie. Sa conduite, jugée

exemplaire et sans cesse rappelée dans les peintures,

incarne la piété et la charité. Cette

esquisse a été réalisée à

l'occasion du concours pour l'ornement du maître-autel

de l'église San Carlo ai Catinari de Rome. Charles

Borromée s'est aussi beaucoup investi dans la Contre-Réforme.

Source : note affichée

dans le musée.

|

|

«La Sibylle d'Érythrée»

École française ?

Vers 1630-1640.

Très belle œuvre caravagesque marquée par

différentes influences artistiques,

ce qui rend son attribution très difficile. |

«La Sibylle d'Érythrée», détail. |

«Portrait du graveur Benoît I Audran»

Joseph VIVIEN (1657-1734)

Huile sur toile. |

«Chaumière près d'une rivière»

Jean PILLEMENT (1728-1808)

Huile sur toile. |

«Pastorale ou Berger gardant ses moutons»

François BOUCHER (1703-1770)

Huile sur toile. |

|

«Portrait

de jeune femme inconnue». La note du

musée indique que les Souvenirs de madame

Vigée Lebrun, qui donnent la liste de ses œuvres,

ne permettent pas d'identifier ce modèle.

|

|

|

«David insultant Goliath après l'avoir vaincu»

Jean-Jacques LAGRENÉE (1739-1821)

Huile sur toile. |

«Portrait de jeune femme inconnue»

Louise Élisabeth VIGÉE LEBRUN (1755-1842)

Huile sur toile, 1755. |

|

«Portrait du frère François Romain, architecte»

François JOUVENET (1664-1749)

Huile sur toile.

|

Le dominicain François

Romain, originaire de Gand, fut appelé par Louis XIV

pour assister Jacques Gabriel dans la construction du pont

Royal. L'impétuosité de la Seine en accroissait

la difficulté.

Source : note affichée

dans le musée.

|

|

«Moïse exposé aux eaux»

Robert LE VRAC dit TOURNIÈRES (1667-1752)

Huile sur bois.

Tournières est un peintre local puisqu'il est né et

mort à Caen. |

«Salomon fait transporter l'arche dans le Temple»

Blaise-Nicolas LE SUEUR (1716-1783)

Huile sur toile. |

«Jésus chassant les marchands du Temple»

Simon JULIEN (1735-1800)

Huile sur toile, 1798. |

«Le Soleil couchant» ou «Vue des environs

de Dieppe»

Antoine LEBEL (1705-1793)

Huile sur toile. |

|

|

«Hermione rejetant Oreste»

École française. Vers 1800-1810

Huile sur toile. |

|

«Hermione

rejetant Oreste» (1/2).

Cette toile, acquise par le musée à l'Hôtel

Drouot en 1966, pose un problème d'interprétation.

Lors de la vente, elle s'intitulait : Tableau représentant

un guerrier romain avec deux femmes et son auteur restait

anonyme. Françoise Debaisieux, la conservatrice du

musée des Beaux-Arts de Caen qui acheta l'œuvre

à l'époque, y reconnaissait une scène

tirée de l'Andromaque de Racine, quand Oreste,

au dernier acte, vient annoncer à Hermione qu'il a

tué Pyrrhus conformément à sa demande.

Notons tout de suite que le bas de la toile, très dégradé,

a bénéficié d'une excellente restauration

réalisée par Normandie Patrimoine (Centre

régional de conservation-restauration des biens culturels

de Basse Normandie).

La conservatrice publia aussitôt cette acquisition dans

la Revue du Louvre en l'attribuant à Pierre-Narcisse

Guérin (1774-1833) sous le titre : Oreste annonçant

à Hermione la mort de Pyrrhus. De prime abord,

on ne voit pas à quel autre peintre rattacher ce tableau

très expressif de l'école néo-classique.

En effet, le baron Guérin a déjà réalisé

un Phèdre et Hippolyte et un Andromaque et

Pyrrhus, tous deux au musée du Louvre (et donnés

plus bas).

Dans une brochure de 2008, centrée sur ce tableau,

Patrick Ramade, à l'époque lui aussi conservateur

en chef du musée des Beaux-Arts de Caen, remet en cause

cette attribution. Au terme d'une analyse savante, il y voit

plutôt la patte d'un élève de Girodet.

Ce brillant dessinateur a déjà illustré

des scènes d'Andromaque dans la luxueuse édition

de Didot en 1801. L'argument principal retenu par Patrick

Ramade tient dans la nature du tableau lui-même et peut

se résumer en deux questions antagonistes : le tableau

est-il l'illustration d'une scène précise d'une

tragédie ou propose-t-il la «synthèse

de plusieurs scènes afin de mieux restituer les caractères

des personnages» [Ramade] ?

Le conservateur nous donne sa réponse : les grands

tableaux d'histoire de Guérin sur les œuvres de

Racine (rappelés plus haut) offrent une conception

personnelle des tragédies sans en illustrer un moment

précis. Suite --»» 2/2

|

|

|

«Hermione

rejetant Oreste» (2/2).

Ils se classent donc dans la seconde catégorie. En

effet, son tableau Andromaque et Pyrrhus ne correspond

à aucune scène de la pièce. Jamais Racine

ne met en présence Pyrrhus, Oreste, Andromaque, Astyanax

et Céphise, la confidente d'Andromaque représentée

dans la partie gauche. Même chose pour Phèdre

et Hippolyte. Jamais Thésée, Phèdre

et Hippolyte ne sont en présence (mise à part

la très courte scène 4 de l'acte III qui n'est

qu'un intermède). Ces toiles sont bien des interprétations

d'auteur pour résumer en un dessin la trame de la tragédie.

À propos de la toile énigmatique d'Hermione

rejetant Oreste, Patrick Ramade écrit : «Notre

peintre se contente, lui, d'illustrer un moment de l'action,

qui malgré son caractère dramatique n'en demeure

pas moins purement narratif.» Françoise Debaisieux,

en effet, attribuait le tableau à un moment très

précis de la tragédie : quand Oreste se présente

devant Hermione au tout début de la scène 3

de l'acte V. Dans une note, elle illustrait la scène

par ces propos d'Oreste : Vous seule avez poussé

les coups... Ce à quoi Hermione répond :

Tais-toi perfide / Et n'impute qu'à toi ton lâche

parricide.

Une étude de la pièce de Racine conduit à

remettre en question cette interprétation factuelle.

Reprenons le dernier acte à son début.

À la scène 1, Hermione, est en proie au doute

: elle ne sait pas si elle veut vraiment la mort de Pyrrhus

qu'elle aime et qui la repousse. Elle a envoyé Oreste

le tuer, ce qu'elle regrette sans le regretter vraiment :

Où suis-je ? Qu'ai-je fait?

Que dois-je faire encore ?

Quel transport me saisit ? Quel chagrin

me dévore?

.À la scène 2, surexcitée par son désir

de vengeance, elle interroge sa confidente Cléone qui

revient du mariage de Pyrrhus et d'Andromaque (mais qui n'en

a pas vu le dénouement) pour s'assurer que sa vengeance

est assouvie. Elle en doute et s'en lamente, rappelant le

rôle si important de sa mère, Hélène,

dans le déclenchement de la guerre de Troie. Le génie

racinien met dans ses lèvres ces vers assez extraordinaires

:

Quoi ? sans qu'elle employât

une seule prière,

Ma mère en sa faveur arma la

Grèce entière ?

Ses yeux pour leur querelle, en dix

ans de combats,

Virent périr vingt rois qu'ils

ne connaissaient pas ?

|

Et moi

je ne prétends que la mort d'un parjure,

Et je charge un amant du soin de mon

injure,

Il peut me conquérir à

ce prix sans danger,

Je me livre moi-même, et ne

puis me venger ?

Son état de surexcitation meurtrière est à

son paroxysme. Survient Oreste qui déclare :

Madame, c'en est fait, et vous

êtes servie :

Pyrrhus rend à l'autel son

infidèle vie.

Il est mort ?

Il

expire ; et nos Grecs irrités

Ont lavé dans son sang ses

infidélités.

Suit une longue tirade d'Oreste pour décrire l'assassinat

de Pyrrhus par les Grecs qu'Oreste a amenés avec lui.

Le jeune homme précise bien qu'il n'a pu porter le

moindre coup et d'ailleurs s'en excuse. En conséquence,

son épée ne peut porter de traces de sang :

L'infidèle s'est vu partout

envelopper,

et je n'ai pu trouver de place pour

frapper.

À aucun moment de la scène, Hermione n'est susceptible

de présenter un visage horrifié à la

vue d'une épée ensanglantée. La prise

de conscience de la mort de Pyrrhus est progressive. Le visage

très expressif peint par l'artiste inconnu ne correspond

pas à son état d'esprit quand survient Oreste.

C'est toujours la haine envers Pyrrhus qui l'anime, associée

au désir de mort. Lors de la longue description du

meurtre qui suit dans la bouche d'Oreste, Racine lui donne

tout le temps de ruminer son erreur et de prendre le parti

contraire, mettant bien en évidence l'inconstance d'une

femme déchirée entre deux desseins.

Pour autant, la toile est-elle l'interprétation personnelle

d'un peintre qui, dans un seul dessin, entend résumer

la trame de la pièce ? Certainement pas. Il y

manque bien des faits et des personnages. Ce qui nous renvoie

à l'hypothèse raisonnable d'un élève

de Girodet comme auteur de la toile, un auteur qui aurait

un peu «forcé» sur le déroulement

de la scène.

Source : «Hermione rejetant

Oreste, Musée des Beaux Arts de Caen, L'œuvre

en question - 5», 2008.

|

|

«Andromaque et Pyrrhus»

1810

Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833)

********* MUSÉE DU LOUVRE ********* |

«Phèdre et Hippolyte»

Salon de 1802

Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833)

********* MUSÉE DU LOUVRE ********* |

|

«Le Lion au serpent»

Antoine-Louis BARYE (1796-1875)

Bronze. |

«Groupe allégorique en l'honneur du dauphin

Louis-Charles de France»

Biscuit en pâte dure, Manufacture Locré, 1791. |

«Hermione rejetant Oreste», détail.

École française. Vers 1800-1810

Huile sur toile. |

|

Groupe

allégorique ---»»»

Il représente le dauphin Louis-Charles de

France chevauchant un chien. Louis-Charles est le fils de

Louis XVI et de Marie-Antoinette, «l'enfant du Temple»

et éphémère Louis XVII. Il est entouré

ici de putti et des figures de Junon, Cérès

et de l'Amour.

Ce biscuit en pâte dure est dédié à

M. Roucelle, architecte des bâtiments de la Guerre et

de la Marine. Il est daté du 18 décembre 1791.

Source : note affichée

dans le musée.

|

|

«L'Abside de l'église Saint-Pierre

à Caen»

François D'HERBÈS (1805-1877)

Huile sur toile, 1861. |

«Les Petits patriotes»

Philippe-Auguste JEANRON (1809-1877)

Huile sur toile, 1830. |

|

«Les

Petits patriotes». Au XIXe siècle,

Philippe-Auguste Jeanron fut l'un des tenants de l'«art

social». À ce titre, la toile les Petits

patriotes fut sa première œuvre exposée.

Cette toile se veut une image des Trois Glorieuses des

27, 28 et 29 juillet 1830 qui chassèrent Charles

X du pouvoir. Ces gamins de Paris, débraillés

et jouant déjà avec les armes, annoncent

le futur Gavroche de Victor Hugo. Ils sont devenus depuis

un symbole de la République.

Source : note affichée

dans le musée.

|

|

|

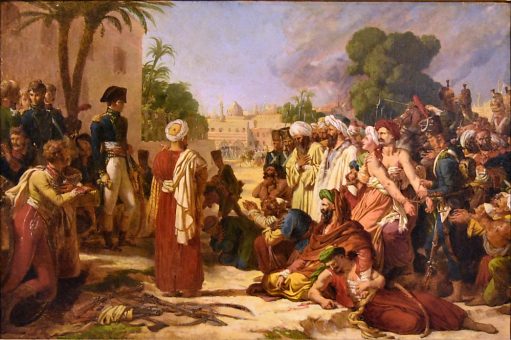

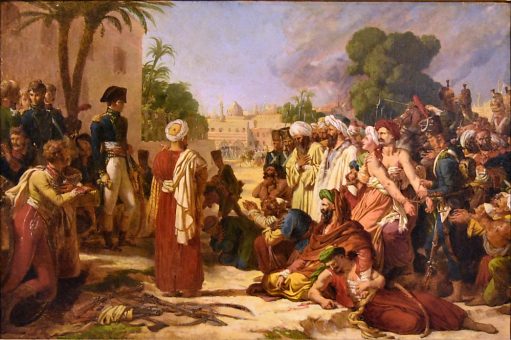

«Bonaparte pardonnant aux révoltés du Caire»

Pierre Narcisse, baron GUÉRIN (1789-1863)

Huile sur papier marouflé sur toile. |

«Le Retour du fils prodigue»

François-André VINCENT (1746-1816)

Huile sur toile. |

«Matelots sortant du port de Saint-Valéry»

Eugène ISABEY (1803-1886). |

|

«Le port de Caen»

Stanislas LÉPINE (1835-1892)

Huile sur toile, vers 1875-1880. |

«Buste de Madame Albert Guérin»

Albert GUÉRIN (1874-1960)

Marbre, 1904.

Le musée possédait une première œuvre d'Albert

Guérin,

«Le dernier ami», qui a été détruite

lors des bombardements de 1944. |

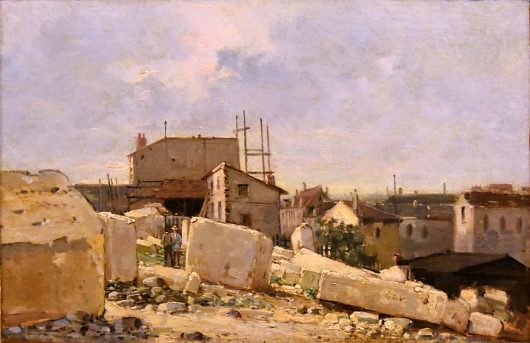

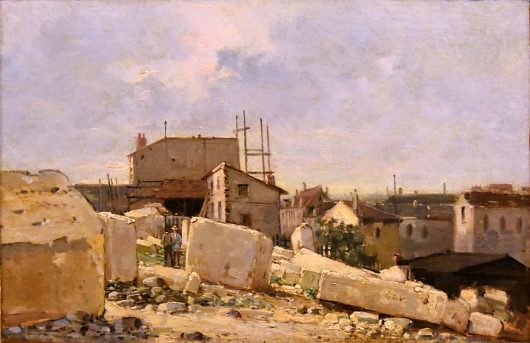

«Une carrière à Caen»

Stanislas LÉPINE (1835-1892)

Huile sur toile. |

|

La pierre

de Caen. Est-ce, comme le suggère la note

du musée, la carrière à ciel ouvert du

faubourg Saint-Julien au nord du château

que Stanislas Lépine a représentée sur

la toile donnée à gauche ? Ce peut être

aussi celle de Vaucelles ou de Calix, les deux autres carrières

urbaines à ciel ouvert en dehors de celles du château.

Ces carrières, qui sont presque toutes dans le centre

habité, creusent des pentes artificielles dans le paysage

urbain. Elles sont arrivées jusqu'à notre époque

très dégradées, excepté celles

plus récentes des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

Quelle était la qualité du matériau extrait ?

L'historien Giovanni Coppola écrit : «Ces carrières

offrent dans l'ensemble un matériau de mauvaise qualité

et des blocs de petite dimension en raison des micro-diaclases

qui se trouvent en surface et des effets de la pluie ou du

gel sur les bancs de surface.»

Comment s'y faisait l'extraction ? La méthode

la plus pratiquée consistait à creuser dans

le sol pour parvenir au niveau de la pierre saine, puis à

y délimiter une superficie selon la taille de cette

pierre et sa composition. Les carriers mettaient ensuite à

profit, parmi les fissures naturelles de la roche, celles

qui étaient dans le sens de la coupe. Ils y glissaient

des coins en bois ou en fer et les forçaient avec une

massette. Le bloc se détachait ; on faisait la même

chose sur la pierre du dessous ainsi mise à nu et,

de proche en proche, on finissait par trouver une roche de

la qualité recherchée.

Voir l'encadré sur la pierre de Caen à la page

de l'église Saint-Pierre

dans la même ville.

Source : Architecture normande au

Moyen Âge, Éditions Charles Corlet &

Presses Universitaires de Caen, Colloque de Ceristy-la-Salle,

1997, article sur la Pierre de Caen par Giovanni Coppola.

|

|

«La Plage de Deauville»

Eugène BOUDIN (1824-1898)

Huile sur toile, 1893. |

«Paysage aux lavandières»

Eugène BOUDIN (1824-1898)

Huile sur toile, 1873. |

|

|

|

|

«Vierge à l'Enfant entre saint Georges et saint

Jacques»

Giovanni Battista CIMA dit CIMA DA CONEGLIANO (vers 1469-vers

1517).

Triptyque sur bois transposé sur toile, vers 1510-1511. |

«Le Mariage de la Vierge»

Pietro VANNUCCI dit LE PÉRUGIN (vers 1448-1523)

Huile sur bois, 1504. |

«Le Mariage de la Vierge», détail.

Pietro VANNUCCI dit LE PÉRUGIN (vers 1448-1523).

Huile sur bois, 1504. |

|

«Saint Jérôme dans le désert»

Pietro VANNUCCI dit LE PÉRUGIN (vers 1448-1523).

Peinture sur bois. |

«Saint Jérôme dans le désert»,

détail.

Pietro VANNUCCI dit LE PÉRUGIN (vers 1448-1523).

Peinture sur bois.

Le lion et le chapeau cardinalice

sont les attributs de saint Jérôme. |

«Paysage du Latium avec bergers, troupeaux et château»

Gaspard DUGHET (1615-1675)

Huile sur toile. |

|

Selon Tite-Live, Coriolan,

menaçant de détruire Rome, reçut

dans son camp sa mère Volumnie et son épouse

Véturie venues le supplier d'épargner

la Ville.

|

|

«La Cène»

Jacopo ROBUSTI dit LE TINTORET (1518-1594). Huile sur

toile. |

|

«La

Cène». La toile représente

l'interrogation des apôtres après que le

Christ leur a dit : «L'un d'entre vous me livrera».

À gauche, Juda, penché, est déjà

à l'écart.

«La Descente de croix».

Le Tintoret a fait figurer beaucoup de monde dans cette

descente de croix. Au premier plan, saint Jean et les

trois Maries, demi-sœurs de la Vierge, tentent

de réconforter la mère du Crucifié

qui s'est évanouie de douleur. Deux hommes descendent

le corps de Jésus tandis que Joseph d'Arimathie

et Nicodème déploient le linceul. À

droite, l'homme en prière est peut-être

le commanditaire du tableau.

Source : note affichée

dans le musée.

|

|

|

«La Vierge, les mains croisées sur la poitrine»

Francesco ALBANI (1578-1660)

Huile sur cuivre.

Francesco Albani, dit l'Albane, était un disciple

d'Annibal Carrache. |

«Coriolan supplié par sa mère»

Francesco BARBIERI dit LE GUERCHIN (1591-1666)

Huile sur toile, vers 1640. |

«La Descente de croix»

Jacopo ROBUSTI dit LE TINTORET (1518-1594)

Huile sur toile. |

|

«Apparition du Christ à saint Pierre et saint Paul»

Paolo CALIARI dit VÉRONÈSE (1528-1588)

Huile sur toile. |

«La Tentation de saint Antoine»

Paolo CALIARI dit VÉRONÈSE (1528-1588)

Huile sur toile.

Antoine est tenté par une femme à moitié nue,

puis agressé par un démon musculeux. |

«L'Annonciation»

Paris BORDONE (1500-1571)

Huile sur toile, vers 1545-1550.

Cette jolie toile est plus un prétexte à peindre une

architecture en perspective qu'un moyen d'exprimer la profondeur de

sa foi.

C'est à se demander si l'archange Gabriel regarde la Vierge

ou l'arcature panoramique... |

Une salle des toiles de l'École française. |

«Le Mariage de la Vierge»

Paris BORDONE (1500-1571)

Huile sur toile. |

|

«La Madeleine au tombeau du Christ»

Pietro FACCINI (1562-1602)

Huile sur bois, années 1590.

|

«La

Madeleine au tombeau du Christ». Ce magnifique

tableau très expressif et tout en suggestions, montre

une Marie-Madeleine désemparée à la vue

du tombeau vide. Devant elle, deux anges gesticulent avec

de grands gestes pour lui faire comprendre que son maître

Jésus n'est plus là.

Les œuvres de Pietro Faccini sont rares : on n'en trouve

qu'une trentaine dans le monde. Source : note

affichée dans le musée.

|

|

«La Victoire de Tullus Hostilius sur les forces de Veies et

de Fidena»

Giuseppe CESARI dit LE CAVALIER D'ARPIN (1568-1640)

Huile sur bois. |

|

«La

Victoire de Tullus Hostilius». Cette imposante

scène de bataille est une étude préparatoire

pour l'une des immenses fresques illustrant l'histoire légendaire

de Rome. Ces fresques ont été commandées

au Cavalier d'Arpin pour le Palais des Conservateurs de Rome.

Source : note affichée

dans le musée.

|

|

«Samson et Dalila»

Giuseppe NUVOLONE (1619-1703)

Huile sur toile. |

«Saint Sébastien»

École Romaine, début du XVIIe siècle

Huile sur bois. |

«Le Martyre de sainte Ursule et des onze mille vierges»

Scipione COMPAGNO (actif entre 1636 et 1658)

Huile sur cuivre. |

Buste de la baronne de Montaran,

née Marie-Constance Moisson de Vaux (1796-1869)

Lorenzo BARTOLINI (1775-1850)

Marbre de Carrare.

|

«Le

Martyre de sainte Ursule et des onze mille vierges».

D'après la Légende dorée, ce martyre

est l'œuvre des Huns et se situe à Cologne. Mais

Scipione Compagno le représente près de Castelnuovo,

dans la baie de Naples, dont il est originaire.

Source : note affichée

dans le musée.

|

|

«Glaucus et Scylla»

Salvator ROSA (1615-1673). Huile sur toile.

|

«Glaucus

et Scylla». D'après les métamorphoses

d'Ovide, le dieu marin Glaucus s'éprend de Scylla venue

se baigner au bord de la mer. Il essaie de l'attraper, mais

elle se dérobe.

Source : note affichée

dans le musée.

|

|

«Le Martyre de sainte Ursule et des onze mille vierges»,

détail.

Scipione COMPAGNO (actif entre 1636 et 1658). Huile sur cuivre.

|

Ce genre de tableau est très

utile aux historiens navals pour connaître la nature

des navires dans les siècles passés.

On voit ici deux grands cogges

à la poupe surélevée. Un dessin plein

d'intérêt.

|

|

«Ecce Homo»

Gian Domenico TIEPOLO (1727-1804).

Huile sur toile. |

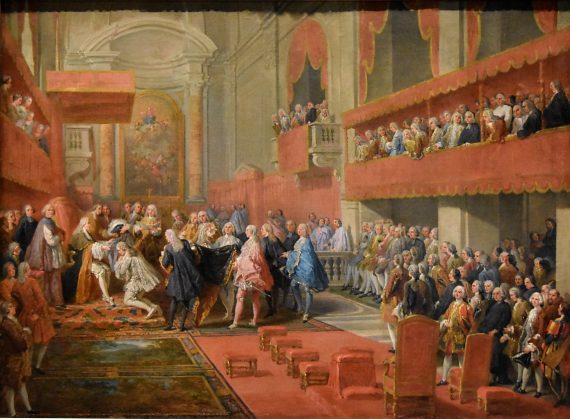

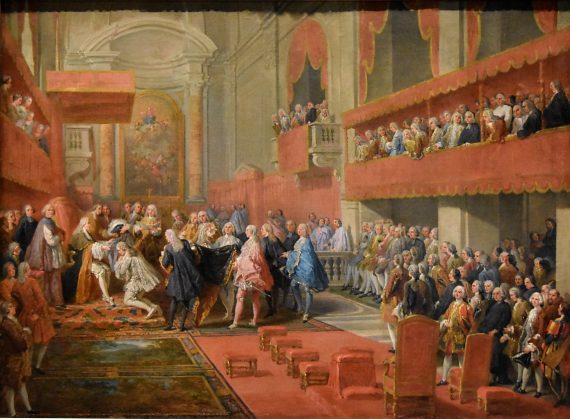

«Remise de l'Ordre du Saint-Esprit par le duc de Saint-Aignan

au prince Vaini

en l'église Saint-Louis-des-Français, le 15 septembre

1737»

Giovanni Paolo PANNINI (vers 1691-1765).

Huile sur toile. |

«La Chute de Simon le Magicien»

Valerio CASTELLO (1624-1659). Huile sur toile.

Voir le commentaire sur la chute de Simon le Magicien à l'église

Saint-Pierre

de Bordeaux. |

|

«Sainte couronnée de roses»

Bernardo STROZZI (1581-1644)

Huile sur toile.

«««---

«Le Baptême du Christ»

Giovani Battisa GAULLI dit IL BACICCIO

(1639-1709)

Huile sur toile. |

|

|

|

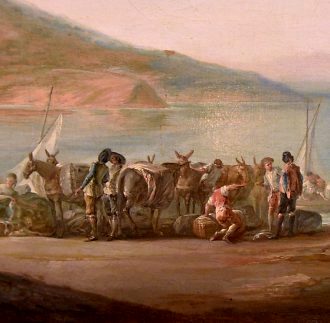

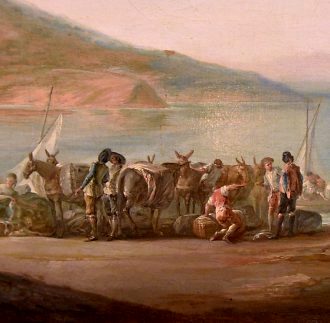

«Vue de Fontarabie»

Luis PARET y ALCAZAR (1746-1799). Huile sur toile. |

|

«Vue

de Fontarabie». Par cette toile, Paret y

Alcazar répond à la commande du roi Charles

III d'Espagne qui voulait une série de toiles représentant

les ports espagnols. Sans doute était-ce pour imiter

la décision du roi Louis XV de France qui avait commandé

la même chose à Joseph Vernet sur les ports de

France.

|

|

|

Trois gros plans sur la «Vue de Fontarabie»

Luis PARET y ALCAZAR (1746-1799)

Huile sur toile. |

|

|

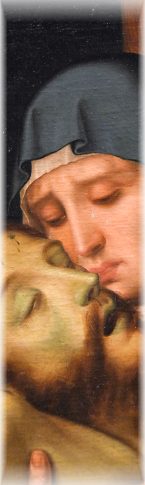

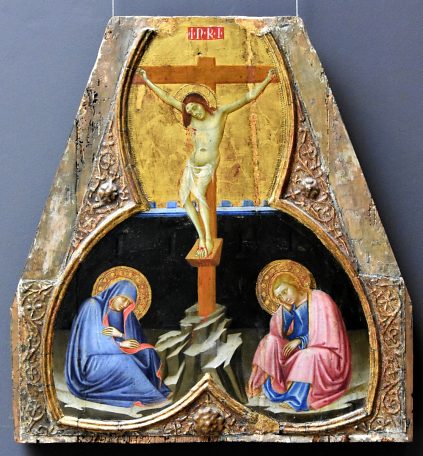

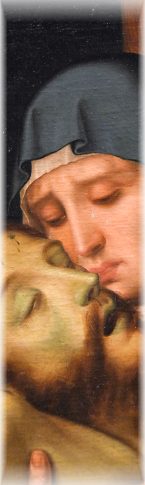

«Pietà»

Luis de MORALÈS (1509-1586)

Huile sur bois transposée sur toile. |

«New Mill»

Joshua SHAW of BATH (1776-1861)

Huile sur bois, 1809. |

«Le Couronnement d'épines»

d'après Jusepe RIBERA (1591-1652)

Huile sur toile.

Les forts contrastes d'ombre et de lumière marquent l'influence

du Caravage. |

«Pietà», détail.

Luis de MORALÈS (1509-1586)

Huile sur bois transposée sur toile. |

|

«Vue de l'église Saint-Pierre de Caen»

William FOWLER (actif à Londres de 1825 à 1867). |

|

«Vue

de l'église Saint-Pierre de Caen» (1/3).

Dans un musée, on tombe parfois sur

une toile très instructive car elle témoigne

du passé d'une ville ou de celui d'un bâtiment

modifié, voire disparu. C'est le cas de la Vue

de l'église Saint-Pierre

à Caen du peintre anglais William Fowler,

un tableau réalisé avant les travaux d'assainissement

des années 1850.

Caen

a été surnommée la «Venise

normande». Comme dans le delta du Rhône,

mais à petite échelle, l'Orne et l'Odon

se segmentent au sud de la ville et font couler leurs

bras au milieu des maisons. L'Odon rejoint l'Orne, et

continue ensuite vers le nord pour se jeter dans la

Manche. L'Orne naît au sud, près de Sées,

puis se divise en trois branches. Les travaux pour canaliser

ce petit fleuve dans la ville de Caen

ont commencé sous Louis XIV, mais, jusqu'au XXIe

siècle inclus, les inondations ont sans cesse

remis le chantier sur la table.

L'Odon, quant à lui, prend sa source près

de Jurques, à une trentaine de kilomètres

au sud-ouest de Caen

et se sépare en deux rivières à

la hauteur de Fontaine-Étoupefour, dans la grande

banlieue de la cité normande. Jadis, le Petit

Odon et le Grand Odon évoluaient parallèlement

à travers Caen,

de l'ouest vers l'est. Le Petit Odon, qui coulait le

plus au nord, passait entre l'Abbaye

aux-Hommes et l'église Saint-Étienne-le-Vieux,

puis rejoignait le Grand Odon à la hauteur de

l'église Saint-Pierre.

Le Grand Odon coulait plus au sud : il longeait les

jardins de l'Abbaye

aux-Hommes et suivait un cours parallèle

à la rue Saint-Pierre actuelle. Après

s'être enrichi des eaux du Petit Odon, il se jetait

dans la Petite Orne, dans les quartiers est de la ville.

«Robert Courteheuse, fils de Guillaume le Conquérant,

écrit la documentaliste Christine Méry-Barnabé

dans son ouvrage Caen de A à Z, avait

fait creuser un canal entre l'Orne et l'Odon qui a porté

jusqu'à son recouvrement le nom de canal Robert.

Ce canal, qui permettait au Moyen Âge de naviguer

jusqu'aux portes de l'Abbaye

aux-Hommes, est devenu par la suite une simple rigole

d'écoulement entre l'Orne et l'Odon.» ---»»

Suite 2/3 ci-dessous.

|

|

«Vue de l'église Saint-Pierre de Caen»

William FOWLER (actif à Londres de 1825 à

1867)

Détail : les lavandières. |

|

|

«Vue

de l'église Saint-Pierre de Caen» (2/3).

Conséquence logique de la présence de ces rivières

dans la ville : les habitants s'en servaient évidemment

d'égouts, avec les odeurs nauséabondes que l'on

imagine, les dépôts d'ordures cachés par

la vase, sans oublier les bactéries et leur cortège

d'épidémies. Le tableau de William Fowler le

montre aisément : les Caennaises y lavent leur linge

et tout le monde y jette à peu près ce qu'il

veut. Dans leurs relations, des écrivains de passage

s'offusquent ouvertement de ces «cloaques». À

ce dangereux tableau il faut encore ajouter les inondations

qui envahissent trop souvent les maisons et les échoppes,

transformant des quartiers entiers de Caen en une véritable

petite Venise. Plusieurs causes sont à redouter : d'abord

l'automne ; puis un redoux brutal en hiver entraînant

une fonte brutale des neiges ; enfin, de fortes pluies combinées

à des marées de fort coefficient.

Pourtant la présence de ces bras de rivières

ne fait pas que des malheureux. Les peintres romantiques y

voient une merveilleuse source d'inspiration mêlant

les cours d'eau, les arbustes et les vieilles pierres. En

l'occurrence celles de l'église Saint-Pierre

! Christine Méry-Barnabé cite ainsi Théophile

Gauthier qui relate dans un journal de voyage : «Si

vous voulez voir Saint-Pierre

dans toute sa beauté, il faut vous placer de l'autre

côté du ruisseau qui baigne son chevet. C'est

là que s'assoient les aquarellistes sur une pierre

[...] Le cours d'eau obstrué de pierres, de tessons,

de plantes aquatiques, d'oseraies qui ont pris racine sur

la berge, forme un premier plan arrangé à souhait,

à droite s'affaissent quelques vieilles maisons lézardées.»

Pour éradiquer cette pestilence et ce nid à

bactéries arrive un homme énergique et déterminé

: François Gabriel Bertrand (1797- 1875). Maire

de Caen

de 1848 à 1870, député de 1863 à

1869, il va lancer les travaux de recouvrement des deux Odons

et bouleverser à jamais l'aspect de sa ville. Mettant

à profit la loi d'expropriation de 1807, il fait raser

les habitations vétustes qui entourent l'église

Saint-Pierre

et supprime une fois pour toutes les points de vue pittoresques

chers aux romantiques. Exit saules, oseraies, vieux ponts

et moulin ! Exit les vieilles pierres paresseuses que l'onde

caresse sous le soleil !

Résultat immédiat : les poètes sont consternés !

Christine Méry-Barnabé relate quelques-unes

de leurs réactions outrées. Ainsi Barbey d'Aurevilly

qui regrette «les embellissements à contre-sens

de cette malheureuse ville» ! Ainsi l'historien Gabriel

Vanel qui prend le temps de ponctuer sa prose d'une touche

romantique : «l'abside de l'église ne baigne

plus dans l'eau ses fines sculptures», mais qui se console

en maudissant «l'hygiène [qui] est trop souvent,

je n'ose pas dire toujours, le contraire de l'intéressant

et du pittoresque»...

|

Après l'épidémie

de choléra qui frappe Caen

en 1854, Bertrand fait accélérer les travaux

: destruction d'immeubles malsains, élargissement de

rues avec parfois pavage payé par les propriétaires

riverains. En 1856, on creuse un puits artésien pour

rechercher une eau plus pure. Malheureusement, cette eau sera

porteuse de la typhoïde. En 1857, on réalise un

nouveau réseau de captage et de distribution d'eau,

suivi en 1859 de la construction d'un réservoir d'eau

potable. L'éclairage au gaz se répand dans les

quartiers de la ville. Notons un point intéressant

: la publication entre 1849 et 1870 de règlements sur

l'hygiène public (balayage de rues, écoulement

des eaux de pluie, évacuation des eaux ménagères).

En 1850, Bertrand inaugure un établissement gratuit

de bains et lavoirs publics... qui sera pitoyablement mis

en échec par la concurrence privée. Le bâtiment

deviendra une caserne de pompiers.

Fatigué, malade, Bertrand renonce à toutes ses

fonctions en 1870 et se retire à la campagne. Il meurt

à Bellou-en-Houlme le 24 avril 1875. Il est enterré

au cimetière Saint-Jean à Caen. Un boulevard

de la ville porte son nom.

En 1883, le couvrement de l'Odon était achevé depuis longtemps

quand la Société Française d'Archéologie vint en juillet

tenir son Congrès annuel. Là, entre rapports d'experts et

analyses savantes, fut organisée pour les participants une

Promenade à Caen. Historiens et archéologues

parcoururent la ville en s'arrêtant devant tous les

monuments historiques. Eugène de Beaurepaire, secrétaire général

de la Société, en rédigea un compte-rendu fort intéressant.

Un siècle et demi plus tard, sa prose nous renseigne

sur l'opinion de doctes messieurs vivant sous la IIIe République,

Jules Ferry étant président du Conseil.

Après s'être extasié sur le magnifique chevet de l'église

Saint-Pierre

érigé au XVIe siècle par Hector Sohier (un bijou architectural,

écrit-il), il s'attaque au problème du couvrement de l'Odon.

Sa prose mérite d'être citée :

«Malheureusement, depuis qu'une voûte recouvre la rivière

sur les bords de laquelle il s'élevait, ce bijou architectural

a perdu une partie de sa valeur. On ne saurait trop regretter

que la municipalité caennaise n'ait pas compris la nécessité

de maintenir au pied de l'abside, non un fossé d'aspect triste

et maussade, mais une nappe d'eau limpide dans laquelle elle

eût pu se refléter tout entière en devenant ainsi plus gaie,

plus lumineuse et plus grande. Même avec les transformations

de voirie projetées, le problème à résoudre, s'il offrait

quelques difficultés, n'était certainement pas insoluble,

et il eût honoré l'artiste qui l'eût mené à bien et la ville

qui en eût eu la noble préoccupation.»

---»» Suite 3/3 ci-dessous.

|

|

|

«Vue

de l'église Saint-Pierre de Caen» (3/3).

---»» L'auteur cite ensuite un extrait du

Bulletin de la Société des Antiquaires où le

célèbre architecte de l'époque, Victor Ruprich-Robert,

se plaint, dans un accès de romantisme, qu'au chevet

de Saint-Pierre

la merveilleuse union d'art entre l'eau et la

pierre ait été brisée : «Vous vous souvenez, écrit-il,

de son élégant soubassement aux fines

moulures se mirant alors dans l'Odon et actuellement

enfoui dans le sol, malgré l'étroit fossé

qui l'entoure, de ce mariage de la pierre et des eaux

qu'un artiste du XVIe siècle avait cru rendre

indissoluble. Eh bien ! cette union merveilleuse

d'art a été brisée ! Était-il

donc nécessaire, dans cette circonstance, de

sacrifier à un besoin matériel, qui pouvait

recevoir autrement satisfaction, la conservation d'un

de ces chefs-d'œuvre d'architecture qui, eux, ne

se remplacent pas.»

Beaurepaire termine sa critique du couvrement de l'Odon

par une prose assez étonnante dans la France de Jules

Ferry, dominée par le souci impérieux

de l'Instruction publique : «Nous ne sommes malheureusement

pas au bout de nos désastres. L'abside d'Hector Sohier,

popularisée par la gravure, est à l'heure qu'il est

gravement endommagée, et l'on peut prévoir le moment

où, grâce à l'action du temps et à l'incurie des hommes,

ce chef-d'œuvre de la Renaissance française n'existera

plus qu'à l'état de souvenir. L'argent abonde, paraît-il,

pour la construction de bâtisses scolaires, aussi dispendieuses

qu'inutiles ; mais d'ici longtemps encore il fera défaut

pour la restauration des œuvres immortelles qui forment

le trésor incomparable des richesses d'art de notre

pays.»

Heureusement qu'Eugène de Beaurepaire n'était pas là

en juin 1944 pour voir le déluge de bombes anglaises

s'abattre sur la ville...

Voir aussi l'article

de Beaurepaire sur les peintures du chœur de

l'église

Saint-Michel de Vaucelles et le refus de l'Administration

de prendre part au financemet de leur restauration.

Sources : 1) Caen de

A à Z par Christine Méry-Barnabé,

éditions Alan Sutton, 2006 ; 2) Congrès archéologique

de France tenu à Caen en 1883, compte-rendu de la

Promenade dans Caen par Eugène de Beaurepaire.

|

|

«Vue de l'église Saint-Pierre de Caen»

William FOWLER (actif à Londres de 1825 à

1867)

Détail : des passants regardent le reflet des pierres

dans l'eau. |

|

|

|

Une salle d'Art moderne. |

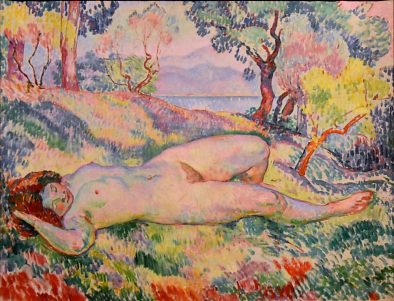

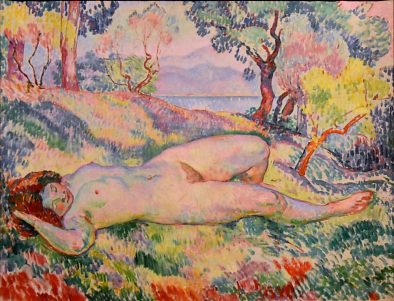

«Nu couché dans un paysage»

Henri LEBASQUE (1865-1937)

Huile sur toile, vers 1911-1912. |

«Le Bassin du Roy au Havre»

Albert MARQUET (1841-1927)

Huile sur toile 1906. |

«Baigneuses»

André LHOTE (1885-1962)

Huile sur toile. |

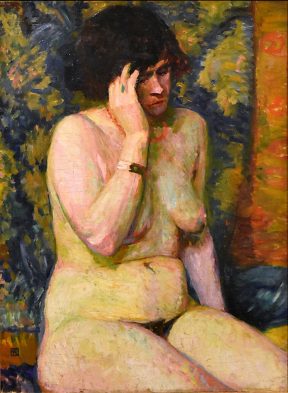

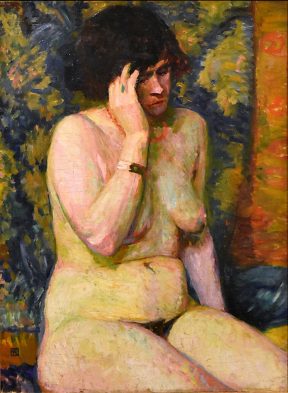

«Femme nue assise»

Théo van RYSSELBERGHE (1862-1926).

Huile sur toile, vers 1900-1910. |

|

|

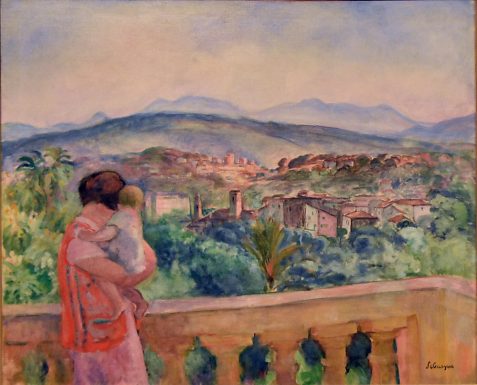

«Le Cannet au printemps»

Henri LEBASQUE (1865-1937)

Huile sur toile, 1927. |

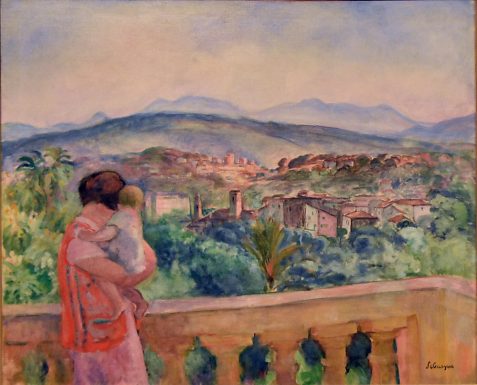

«Le Balcon»

René-Xavier PRINET (1861-1946)

Huile sur toile, 1905-1906. |

«Au Balcon à Venise»

Maurice DENIS (1870-1943)

Huile sur toile, 1907. |

«La Joueuse de boules»

Jean-Léon GÉRÔME (1824-1904).

Marbre sculpté, patiné et rehaussé

de polychromie, vers 1902. |

«««---

«La Joueuse de boules», détail.

Jean-Léon GÉRÔME (1824-1904).

Marbre sculpté et patiné. |

|

|

Documentation : «Caen» de Xavier

Barral i Altet, édition Jean-Paul Gisserot

+ Site du musée des Beaux-Arts de Caen

+ «Architecture normande au Moyen Âge», Éditions

Charles Corlet & Presses Universitaires de Caen, Colloque de Ceristy-la-Salle,

1997

+ «Caen de A à Z» de Christine Méry-Barnabé,

éditions Alan Sutton, 2006

+ «Hermione rejetant Oreste, Musée des Beaux Arts de

Caen, L'œuvre en question - 5», 2008

+ «Congrès archéologique de France» tenu à Caen

en 1883, compte-rendu de la Promenade dans Caen par Eugène

de Beaurepaire.

+ notes descriptives des tableaux du musée. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|