|

|

|

|

L'église Saint-Étienne-du-Mont

fait partie intégrante de l'histoire de l'abbaye Sainte-Geneviève

(aujourd'hui le lycée Henri IV). L'abbaye tire son origine

de l'église des Saints Apôtres Pierre et Paul fondée

par Clovis, vers 508, au sommet de ce qui est à présent

la montagne Sainte-Geneviève. L'abbaye abritait les reliques

de la sainte et de Clovis et, à ce titre, elle devint le

lieu de pèlerinage le plus important de la ville. Au début

du XIIIe siècle, Philippe Auguste fait entreprendre la construction

d'une nouvelle muraille pour ceinturer Paris. Le quartier de l'abbaye,

qui s'étend justement près de la muraille, en est

sécurisé ; sa population s'accroît. Conséquence

: l'église abbatiale, qui sert aussi pour les paroissiens,

ne suffit plus. Une église paroissiale est alors construite,

dédiée à saint Étienne. Elle est intégrée

dans le cloître et les moines conservent la haute main sur

sa gestion.

À la fin du XVe siècle, devenue à son tour

insuffisante, elle est remplacée par un édifice plus

vaste. Les travaux, menés sous la direction de Jean Turbillon,

commencent par le chœur. Puis ce chœur s'étoffe

de sept chapelles rayonnantes que de riches familles du quartier

se font bâtir. La construction complète de l'église

va s'échelonner sur plus d'un siècle (de 1492 à

1626) et traverser les guerres de Religion. Parfois elle ralentira

par manque de fonds. Les maîtres maçons Nicolas

Beaucorps, son fils Antoine, puis Pierre Nicolle

se succèdent à la tête du chantier. La nouvelle

église, qui abrite des reliques de saint Étienne,

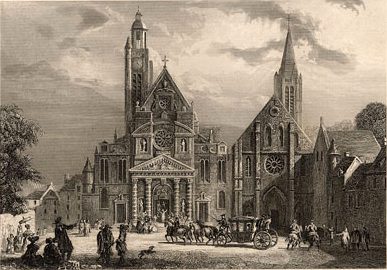

est accolée à l'abbatiale (voir le dessin

d'époque). Les moines génofévains la regardent

toujours comme partie intégrante de leur fief (le curé

de l'église est un membre de leur communauté). Mais,

au fil du temps, cette attache va s'atténuer. Au début

du XVIIe siècle, la fabrique fait construire, au chevet de

l'église, le cloître des Charniers qui accueille encore

actuellement la

galerie des vitraux des Charniers qui comptent parmi les plus

beaux de Paris.

Malgré une construction du chœur, puis de la nef, étalée

sur une trentaine d'années, l'architecture de l'édifice

offre une remarquable uniformité, bien visible au niveau

des piles et de la voûte. Le style architectural gothique

est enrichi d'une ornementation Renaissance, dans un mariage très

harmonieux. Un magnifique jubé

(le seul qui reste à Paris) coupe l'édifice en deux

et en fait son principal atout artistique (ce qui lui vaut la visite

de nombreux touristes). Dans les premières décennies

de son existence, l'église va s'embellir grâce au mécénat

privé et aux dons des confréries : chapelles, tableaux,

vitraux et autels se multiplient. Pour ce qui est de la luminosité,

dont l'intensité frappe le visiteur dès son entrée,

la fabrique imprime sa volonté : sauf exceptions, les

baies de l'étage médian recevront du verre blanc.

Et ce choix est une réussite : en dépit de nombreuses

verrières historiées et colorées, Saint-Étienne-du-Mont

baigne dans la lumière. Le XVIIIe siècle et ses grands

programmes architecturaux ne modifient pas l'église : son

aménagement peu commun la protège et le quartier n'est

guère dynamique.

La Révolution dépouille entièrement l'édifice.

Ne restent que le jubé,

l'orgue de tribune

et la chaire à

prêcher. L'église devient temple de la Piété

filiale, à l'usage d'un nouveau culte : la théophilanthropie.

Cependant, dès juillet 1795, les prêtres catholiques

reviennent et partagent l'église avec les théophilanthropes.

En 1807, l'église abbatiale Sainte-Geneviève, dévastée

par le pillage, est détruite. Seul subsiste son clocher (actuellement

tour Clovis). Les bâtiments du monastère vont devenir

le lycée Henri IV. Quant au Panthéon,

bâti sous Louis XV pour remplacer l'église abbatiale,

la Révolution en avait fait un édifice consacré

aux gloires de la France.

Sous le Premier Empire, l'ameublement va s'enrichir ; des tableaux

anciens décorent les chapelles (voir l'encadré

sur les œuvres d'art). Au cours du XIXe siècle, les

dons des paroissiens redonnent vie à son ornementation. Sous

Napoléon III, l'architecte Victor Baltard (1805-1874)

construit la chapelle

des catéchismes (1857).

Ce site consacre trois pages à l'église Saint-Étienne-du-Mont

et les vitraux y sont largement représentés. Page

1 : la nef, son ornementation et ses verrières ; page

2 : le chœur et ses grandes verrières ; page

3 : les vitraux des charniers et la chapelle des catéchismes.

|

|

Vue d'ensemble de la nef et du chœur de Saint-Étienne-du-Mont.

Le jubé de Saint-Étienne-du-Mont est le seul qui subsiste

dans les églises de Paris. |

La façade occidentale de l'église a été

érigée de 1610 à 1622.

Elle a été restaurée par l'architecte Baltard

sous le Second Empire. Il fit refaire toute la statuaire.

La façade se présente légèrement de biais

par rapport à l'axe de la nef (voir le plan). |

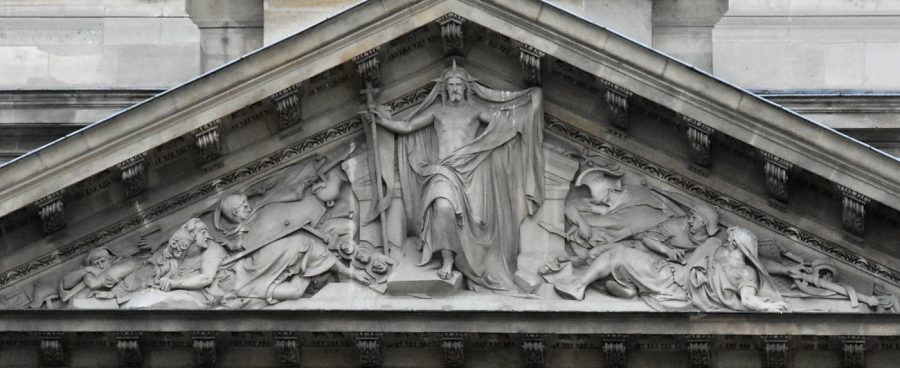

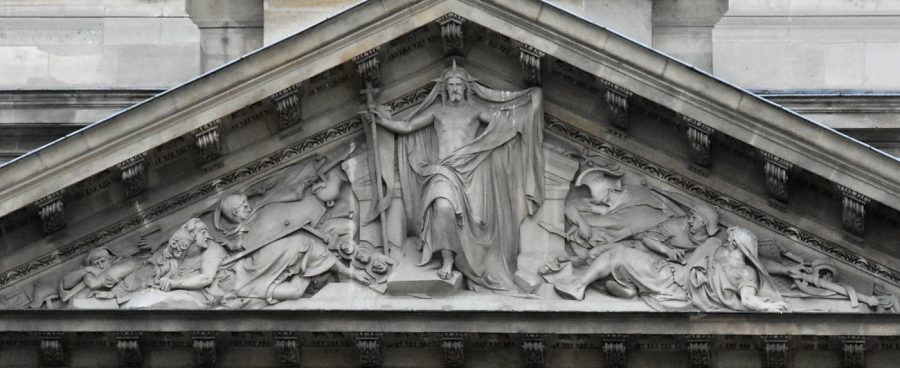

Le premier niveau de la façade est coiffé d'un fronton

triangulaire orné d'une résurrection.

Statues et bas-reliefs sont du XIXe siècle. |

|

Lors des siècles passés,

l'ordonnancement architectural de la façade a été

décrié. On se demande un peu pourquoi. Est-ce

l'impression donnée par le fronton curviligne du deuxième

niveau qui surmonte le fronton triangulaire du premier ? Ou

le manque de force architecturale des élévations

des bas-côtés ?

|

|

La «Résurrection du Christ» date de 1862. Œuvre

d'Auguste-Hyacinthe de Bay (1804-1865).

Fronton triangulaire du premier niveau de la façade occidentale. |

Le deuxième niveau de la façade et le fronton

du premier niveau.

Bas-reliefs et statues sont du XIXe siècle.

La rose est encadrée par une Annonciation : l'ange Gabriel

et la Vierge. |

Le chevet de Saint-Étienne-du-Mont.

Depuis la rue, il n'est pas possible de voir le chevet de face. |

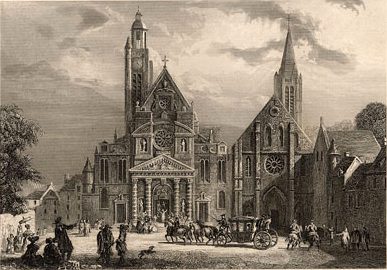

L'église paroissiale Sainte-Étienne-du-Mont et

l'église abbatiale Sainte-Geneviève.

L'abbatiale est détruite de 1802 à 1807. Seul

subsiste son clocher : la tour Clovis actuelle. |

|

|

La

façade occidentale. Ce n'est qu'en

1610 que le conseil de fabrique de Saint-Étienne

arrêta les dispositions définitives de

la façade. Dans les faits, ce fut la première

grande façade à l'antique de la capitale.

Le dessin était signé de l'architecte

Claude Guérin et la construction s'étala

de 1611 à 1622. La première pierre fut

posée par la reine Margot le 2 août 1610.

Celle-ci donna en outre mille écus à la

fabrique pour les travaux. Malgré ce don, les

sources de financement manquaient. Les paroissiens préféraient

en effet offrir des vitraux (où ils pouvaient

être représentés en tant que donateurs)

plutôt que d'œuvrer, quasi anonymement, à

l'élévation d'une maçonnerie.

Le style architectural de la façade, assez éclectique,

reste harmonieux. Le premier niveau forme l'entrée

d'un temple grec. Deux paires de colonnes rustiques

cannelées, à chapiteaux corinthiens encadrent

un portail, le tout est surmonté d'un fronton

triangulaire. Le deuxième niveau présente

une rose coiffée d'un fronton curviligne. Ces

variations rappellent l'architecture romaine. Enfin,

le troisième niveau, qui termine l'élévation,

est un pinacle gothique orné d'une rose et d'un

vase Renaissance enrichi d'un angelot.

La façade a été critiquée

parce qu'elle torture les règles académiques

et le modèle romain. Certains puristes la jugent

«chaotique». De plus, la comparaison avec

celle de Saint-Gervais,

conçue par Salomon de Brosse vers 1615

et qui représente le type même de la façade

à l'italienne à Paris, la dessert fortement.

En fait, dans leur ouvrage sur Saint-Étienne-du-Mont

paru aux éditions Picard, Étienne Hamon

et Françoise Gatouillat invitent le visiteur

à voir les choses d'une autre manière

: la façade traduit le renouveau du dynamisme

dans l'architecture religieuse au retour du roi Henri

IV dans sa capitale, en 1594. La paix retrouvée

déclenchait l'ambition des créateurs.

Sans oublier que Saint-Étienne-du-Mont, édifiée

sur la colline Sainte-Geneviève, domine Paris

et qu'elle côtoie l'illustre église abbatiale

Sainte-Geneviève.

En 1860, Victor Baltard entreprit la restauration

de la façade en en respectant en grande partie

la structure primitive. La Révolution avait brisé

toutes les statues. Baltard les fit reconstruire en

renouvelant leur iconographie. L'architecte donna d'ailleurs

dans la surenchère : il multiplia les statues

et les bas-reliefs, accentuant ainsi son caractère

baroque, qui était à l'origine plus discret.

Source : Saint-Étienne-du-Mont

par Étienne Hamon & Françoise Gatouillat,

Éd. Picard, 2016.

|

|

Le fronton curviligne est sculpté aux armes de France

(les lis) et de Navarre (la chaîne)

(deuxième niveau de la façade). |

Sainte Geneviève,

dans une niche de la façade,

par Pierre Hébert (1804-1869). |

Saint Étienne,

dans une niche de la façade,

par Joseph-Marius Ramus

(1805-1888). |

La Vierge de l'Annonciation,

au deuxième niveau de la façade,

par Joseph Félon (1818-1896). |

|

Le Panthéon vu de l'église Saint-Étienne-du-Mont. |

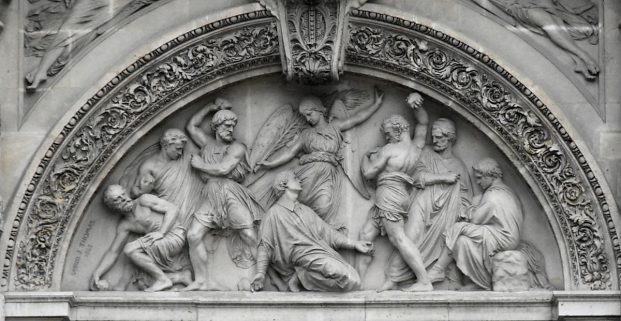

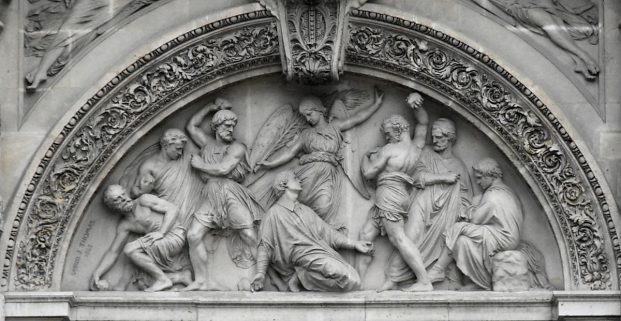

«La Lapidation de saint Étienne» par Gabriel-Jules

Thomas (1824-1905).

Tympan du portail central. |

|

Le Panthéon.

Au XVIIIe siècle, l'édifice a été

construit en tant qu'église pour abriter la châsse

de sainte Geneviève. Il a été achevé

en 1780. La Révolution a transformé l'église

en monument national pour honorer les gloires de la France.

|

|

| LA NEF, LE TRANSEPT

ET LEURS CHAPELLES LATÉRALES |

|

L'élévation sud et le chœur.

L'église Saint-Étienne-du-Mont, avec la cathédrale

Notre-Dame et le Sacré-Cœur

de Montmartre, est l'un des édifices religieux les plus

visités de Paris. |

|

La nef

de Saint-Étienne-du-Mont n'a pas sa pareille

dans la capitale. Mis à part le jubé, qu'elle

est la seule église parisienne à conserver,

toute son originalité architecturale - et qui frappe

le visiteur - est la présence d'une coursive scandée

de balcons circulaires qui relie à mi-hauteur les hautes

piles de la nef. La balustrade de pierre, en coupant la hauteur

de la nef en deux, brise l'élancement de l'élévation.

Sans cette coursive, on imagine aisément l'effet que

produiraient les piles nues qui séparent le vaisseau

central des bas-côtés. Certes, l'impression d'élancement

serait accentuée, mais la froideur envahirait l'espace.

À l'origine, la coursive servait, lors des fêtes,

à accrocher des tapisseries illustrant la vie de saint

Étienne. Elle barre malheureusement aussi la vue si

l'on veut observer avec assez de recul les verrières

qui sont à mi-hauteur...

Si l'architecture de Saint-Étienne-du-Mont relève

du gothique flamboyant (voûtes d'ogives, clés

pendantes), l'ornementation de l'église est celle de

la Renaissance italienne, ce que les colonnes cylindriques,

l'arcature en plein cintre, les nombreux putti et les têtes

d'angelots rappellent abondamment.

L'autre point qui frappe le visiteur est la très grande

luminosité de la nef. Les baies sont disposées

sur trois niveaux et beaucoup d'entre elles ne reçoivent

que du verre blanc, notamment celles à mi-hauteur.

Les autres sont enrichies, dans leur grande majorité,

de verrières Renaissance qui font toute la richesse

artistique de l'église.

La croisée possède une magnifique clé

de voûte Renaissance qui fait l'objet de plusieurs

images plus bas.

|

|

Le bas-côté sud et les balcons de la coursive. |

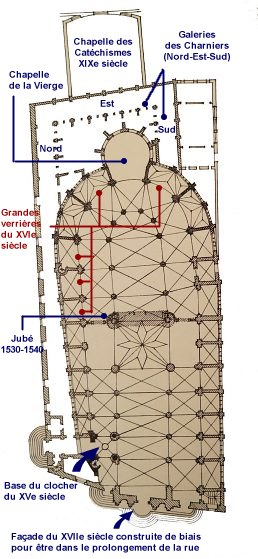

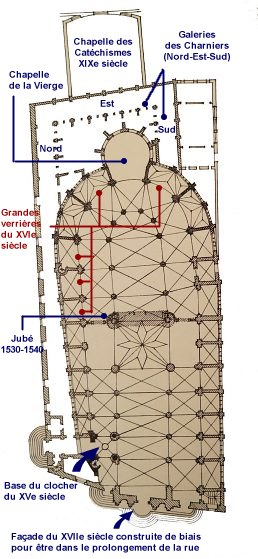

Plan de l'église Saint-Étienne-de-Mont. |

«Le Baptême du Christ» par Théodore

Caruelle d'Aligny, 1850.

Peinture murale dans la chapelle des Fonts baptismaux. |

|

Plan.

Le visiteur ne doit pas se contenter de voir l'église

car il y a plus à admirer. L'ancien cimetière

fait place aujourd'hui à trois galeries (sud,

est et nord) et à la chapelle

des catéchismes.

La galerie sud accueille la réception où

l'on peut se procurer livres et cartes postales. On

peut aussi y voir un petit vitrail Renaissance. La galerie

Est expose les vitraux

des charniers. Enfin, si vous avez de la chance,

la porte de la galerie Nord sera peut-être ouverte.

Vous pourrez y contempler cinq autres vitraux Renaissance.

Certains d'entre eux sont donnés à page

consacrée à la chapelle

des catéchismes.

|

|

|

La voûte de la nef, de la croisée et du chœur.

Bien que la construction du chevet et de la nef se soit

étalée sur plus de trente ans,

la voûte est remarquable par son uniformité. |

|

Le retable de la chapelle des Fonts baptismaux. |

Bas-relief en marbre de la Sainte Famille sur le retable (avant

le XVIIe)

Chapelle des Fonts baptismaux. |

|

Chapelle

des Fonts. La cuve baptismale d'origine a

été détruite en 1793. Celle que

l'on voit est une vasque de marbre posée sur

une console de pierre du XVIIIe siècle. La statue

est un Saint Jean-Baptiste enfant de Joseph-Marius Ramus.

|

|

|

Chapelle des Fonts baptismaux, partie ouest. |

«Les neuf chœurs des esprits célestes»

Tableau de Louis Licherie de Beurie (1629-1687). |

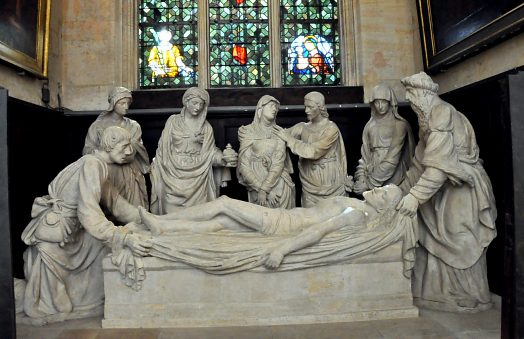

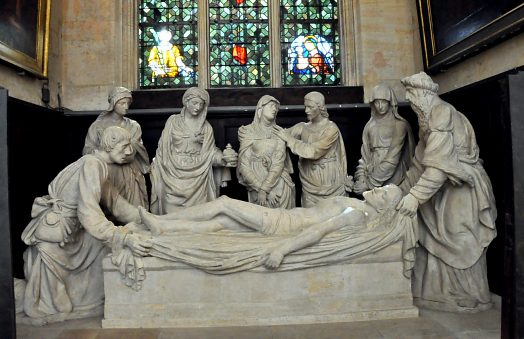

Chapelle du Saint-Sépulcre et sa Mise au tombeau du XVIe

siècle. |

|

La

chapelle du Saint-Sépulcre. Donnée

dans l'image ci-dessus, elle abritait un passage qui

faisait communiquer la nef de Saint-Étienne avec

celle de l'abbatiale Sainte-Geneviève.

Le nom de Saint-Sépulcre vient à l'évidence

de la grande Mise au tombeau qui ne laisse aucune place

pour un autel. Cette œuvre du XVIe siècle

a été installée en 1825, après

son acquisition par le curé de l'église.

Les huit grandes statues qui la composent ont été

commandées en 1539 par Yolande Bonhomme, veuve

du libraire Thielman Kerver. La famille Kerver possédait

une chapelle dans l'église Saint-Benoît-le-Bétourné

(disparue depuis). Les personnages étaient peints

dans des rehauts de couleurs et d'or, aujourd'hui réduits

à l'état de traces. On n'a aucune certitude

sur le sculpteur, mais l'historien Guy-Michel Leproux

propose Lorenzo Naldini, artiste florentin installé

à Paris en 1528.

Le vitrail de cette chapelle (baie 24) n'a guère

d'intérêt. Il réunit des débris

de vitraux du XVIe siècle. Au tympan, on y voit

les restes d'un Jugement dernier.

Source : Saint-Étienne-du-Mont

par Étienne Hamon & Françoise Gatouillat,

éditions Picard, 2016.

|

|

«Charles Borromée distribuant des aumônes»

Tableau de Quentin Varin, 1627. |

|

«Le Martyre de saint Jean l'Évangéliste»

Tableau anonyme, XVIIe siècle. |

Christ en croix, début du XVIIe siècle

Baie 32 dans la chapelle des Fonts baptismaux. |

|

Les

œuvres d'art. Grâce aux

documents et aux marchés du XVIe siècle

que nous conservons, nous savons que l'église

Saint-Étienne-du-Mont disposait de nombreux

ornements, notamment dans les chapelles. La Révolution

l'a dépouillée de tout, à

l'exception du jubé, de l'orgue et de la

chaire à prêcher. Autels, marbres

et œuvres d'art avaient disparu. Avec le

Concordat, l'église fut rouverte au culte,

mais elle était à présent

propriété de l'État. Celui-ci

devait veiller à son entretien et avait

la haute main sur son ornementation. On sait que

le Premier Consul (le général Bonaparte),

soucieux de ramener la paix de l'Église,

fut très sensible à la question.

Il initia une très large opération

de reconstitution des ornements dans la quarantaine

de paroisses parisiennes qui subsistait. En 1806,

puis en 1811, l'État impérial répartit,

de manière aléatoire, deux cent

cinquante-cinq tableaux anciens du musée

Napoléon. Une bonne partie de ces toiles

provenait évidemment d'églises détruites.

À ce titre, on trouve à Saint-Étienne

Les

neuf chœurs des esprits célestes

de Louis Licherie de Beurie (donné ci-contre),

auparavant à l'église des Pères

de Saint-Lazare, ou encore La

Charité de saint Charles de Borromée

de Quentin Varin qui se trouvait à Saint-Jacques-de-la-Boucherie.

Les dons privés venant de hauts prélats

du clergé se multiplièrent aussi.

Ainsi, La

Chute de la manne de Jean-Baptiste de Champaigne

fut offerte (avec d'autres tableaux) en 1811 par

le cardinal Fesch, oncle de l'empereur, grand

aumônier de France et archevêque de

Lyon. En 1803, ce sont les vitraux Renaissance

des charniers qui retrouvèrent leur place.

Une politique d'enrichissement de l'église

en œuvres d'art vint aussi d'une vaste création

contemporaine. Sous l'Empire, les paroissiens

contribuèrent à la création

du maître-autel et des autels secondaires

en marbre. De la Restauration au Second Empire,

les commandes publiques prirent le relais. Les

créations étaient d'abord exposées

au Salon officiel, puis attribuées à

un édifice religieux. Il leur arrivait

aussi d'être captées par l'État

pour ses collections nationales.

Il faut s'arrêter un instant sur le tableau

donné juste en haut, à droite :

La

Vierge à l'Enfant entre saint Pierre et

sainte Lucie de Syracuse. C'est une peinture

sur bois de Pier Ilario Mazzola, datée

de 1518. Les sources indiquent qu'elle a été

enlevée à l'église Sainte-Lucie

de Parme en 1803. Elle fait donc partie des très

nombreuses œuvres d'art prises par les armées

françaises lors des conquêtes révolutionnaires

et napoléoniennes. Et elle n'a pas été

rendue après la chute de l'Empire.

Rappelons ici les principes qui guidèrent

la gestion des œuvres d'art après

la chute de Napoléon Ier. Lors du Congrès

de Vienne, avant les Cent-Jours, la France eut

le droit de conserver toutes les œuvres d'art

que les armées de la Révolution,

du Directoire, du Consulat et de l'Empire avaient

saisies dans les palais et les églises

d'Europe (les musées n'existaient pas encore).

Après les Cent-Jours, les têtes couronnées

du Congrès, excédées, décidèrent

de frapper fort : ordre fut donné à

la France de rendre aux pays spoliés toutes

les œuvres d'art saisies, à l'exception

de celles qui seraient déjà exposées

dans les églises. L'église Saint-Eustache

possède une de ces rares toiles : Tobie

et l'ange du peintre italien Santi di Tito

(1536-1603). Il est vraisemblable que la peinture

sur bois de Mazzola fait aussi partie de ce lot.

Source : Saint-Étienne-du-Mont

par Étienne Hamon & Françoise

Gatouillat, éditions Picard, 2016.

|

|

«La Vierge à l'Enfant entre saint Pierre

et sainte Lucie de Syracuse»

Peinture sur bois de Pier Ilario Mazzola, 1518.

Enlevée en 1803 à l'église Sainte-Lucie

de Parme. |

«Calvaire», anonyme, XVIIe siècle.

Aristote se tient aux côtés de la Vierge,

tandis que saint Jean est suivi de Louis XIII et de saint

Louis.

Ce tableau veut illustrer le lien indéfectible

entre la dynastie royale et la religion catholique.

Chapelle du Saint-Sépulcre. |

|

«Les neuf chœurs des esprits célestes»

de Louis Licherie de Beurie (1629-1687), détail. |

|

La Mise au tombeau du XVIe siècle dans la chapelle du Saint-Sépulcre. |

La Vierge et saint Jean.

Détail de la Mise au tombeau (vers 1540). |

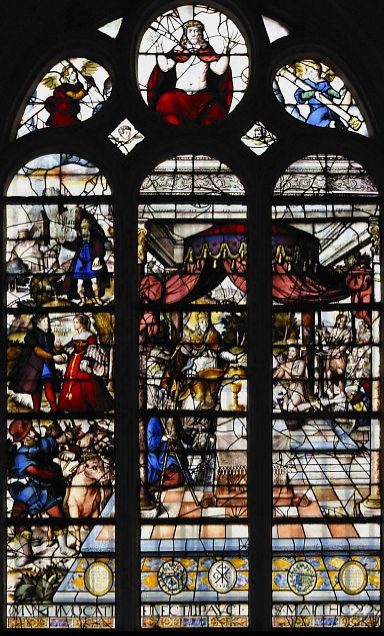

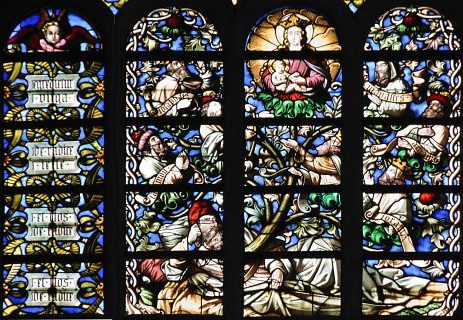

| BAIE 28 - LE VITRAIL

DES CONVIÉS |

|

LA PARABOLE DES CONVIÉS AUX NOCES, 1568 (baie 28)

Chapelle du Crucifix. |

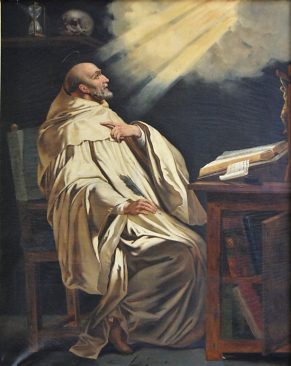

«Le Jugement dernier» attribué (peut-être

à tort) à Martin Fréminet, 1605.

Chapelle Saint-Bernard.

Les historiens s'accordent pour voir un moine de l'abbaye Sainte-Geneviève

dans le donateur en bas à gauche. Le tableau vient vraisemblablement

de cette abbaye. |

La Force (vertu cardinale) et la Charité (vertu théologale)

sur la cuve de la chaire.

Dans le bas-relief, saint Étienne est appréhendé

par ses persécuteurs. |

|

LA PARABOLE DES CONVIÉS AUX NOCES

Détail de la baie 28.

Un homme vient de se marier et ne peut participer au banquet.

Un pauvre (qui n'a pas d'obligation) vient participer

au banquet --»» |

La Parabole des conviés aux noces

Détail de la baie 28. |

|

|

Baie

28, le vitrail des conviés. Daté

de 1568, ce très beau vitrail illustre une parabole

peu connue. Dans la lancette centrale, un seigneur (qui

symbolise le Père céleste) appelle ses

amis fortunés à un banquet (qui consiste

en fait à célébrer l'Eucharistie).

Chacun trouve une excuse pour ne pas venir : l'un se

marie, un autre veut voir la maison qu'il vient d'acquérir,

un troisième vient d'acheter une paire de bœufs.

Ces scènes figurent dans la lancette de gauche.

Ce sont donc les pauvres qui vont participer au banquet.

Moralité de la parabole : les pauvres, ne possédant

rien, n'ont pas d'obligation et sont ainsi ouverts à

la parole du Christ.

Les panneaux inférieurs ont été

renouvelés en 1887.

|

|

«Le Jugement dernier», détail. |

Sainte Élisabeth de Hongrie faisant l'aumône

Baie 30, vers 1560. |

|

|

|

La chaire à prêcher

du maître menuisier Germain Pillon, 1651.

|

L'ange trompettiste sur l'abat-son

de la chaire à prêcher. |

Samson tenant la cuve de la chaire à prêcher. |

|

|

|

La

chaire à prêcher.

Épargnée par la Révolution, la

chaire est l'œuvre du maître menuisier Germain

Pillon. Elle est datée de 1651. Les sources

rapportent que la fabrique fit appel à trois

de ses confrères, fin 1651, pour expertiser son

œuvre. À la suite de quoi, elle lui régla

la somme de 4800 livres. Tous les anciens historiens

attribuent l'ensemble des sculptures et des bas-reliefs

à Claude Lestocard, bien qu'aucun document

ne soit là pour nous en convaincre. Lestocard

aurait ainsi réalisé le Samson, mué

en atlante, qui supporte la chaire ainsi que les sept

Vertus théologales et cardinales. On lui devrait

aussi les bas-reliefs sur la cuve et le manteau de l'escalier

: ce sont d'abord six médaillons aux effigies

des évangélistes, de saint Jérôme

et de saint Augustin, puis des panneaux illustrant des

épisodes de la vie de saint Étienne, dessinés

par Laurent de la Hyre.

Source : Saint-Étienne-du-Mont

par Étienne Hamon & Françoise Gatouillat,

éditions Picard, 2016.

|

|

L'Espérance, la Tempérance, la Force et la Charité

sur la cuve de la chaire à prêcher. |

|

L'élévation nord dans la nef. |

|

L'ornementation

de la nef et des arcades est assez simple. Les piles

cylindriques ne possèdent aucune colonnette engagée

comme on peut en voir dans le style gothique. Nous sommes

ici dans le style Renaissance avec sa suite d'arcades

en plein cintre, ornées d'une double moulure

assez pauvre. La coursive à mi-hauteur habille

l'ensemble. À la retombée des voûtes,

l'architecte de la nef a néanmoins enrichi quelque

peu la nudité des supports. L'image ci-dessus

à droite en donne une illustration. Le double

liseré qui joint les retombées des voûtes

se transforme en une petite corniche en arrivant sur

la colonne. L'intrados de cette corniche reçoit

une élégante bague creusée d'une

série d'oves (photo ci-contre). Cette ornementation

se retrouve au niveau de la deuxième bague, à

la retombée de l'arcature du second niveau. Dans

le chœur, ces colonnes qui descendent des voûtes

sont laissées totalement nues. Rappelons que

la nef a été construite deux décennies

après le chœur.

|

|

|

L'ornementation des bagues

sur un pilier de la nef. |

«La Charité»

par Charles-René Laitié, 1824.

Chapelle de l'Immaculée-Conception |

|

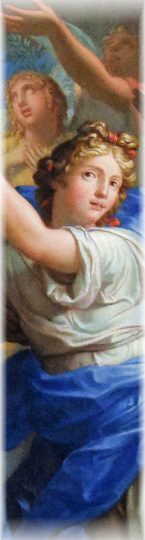

L'ÉDUCATION DE LA VIERGE par Guillaume le Vieil (baie

22)

panneau peint vers 1712 pour l'église Saint-Roch. |

Bague ornée d'oves sur la partie haute des colonnes de

la nef. |

«La Chute de la manne» de Jean-Baptiste de Champaigne,

vers 1662. |

|

La base du clocher vue depuis le bas-côté nord de la

nef.

Derrière les deux ouvertures du premier étage se trouve

une salle qui servait

aux réunions des marguilliers aux XVIIe et XVIIIe siècles. |

«La Déploration sur le corps du Christ» par

Amélie Legrand de Saint-Aubin, 1827. |

|

Le

clocher. Sa base est le seul vestige du XVe

siècle. En 1624, il a subi un rehaussement qui

a respecté son allure générale

: élancée et étroite. Dans la photo

ci-contre, la pile sud qui le soutient accuse un diamètre

trois fois supérieur à celui des autres

piles (voir plan).

Ce clocher a sans cesse subi le regard inquisiteur des

moines de l'abbaye Saint-Geneviève. En aucun

cas il ne devait prendre le dessus, par sa masse et

sa hauteur, sur celui de l'église abbatiale.

Pas question de le surmonter d'une flèche ni

de grossir son gabarit. Ainsi limité, on ne pouvait

augmenter le nombre de cloches et leur taille : elles

ne résonneraient pas plus loin que celles de

l'abbatiale !

|

|

|

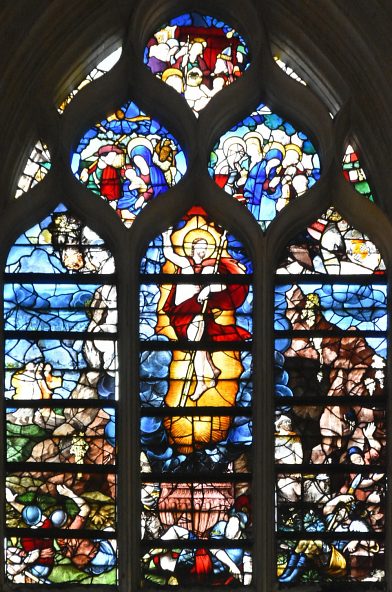

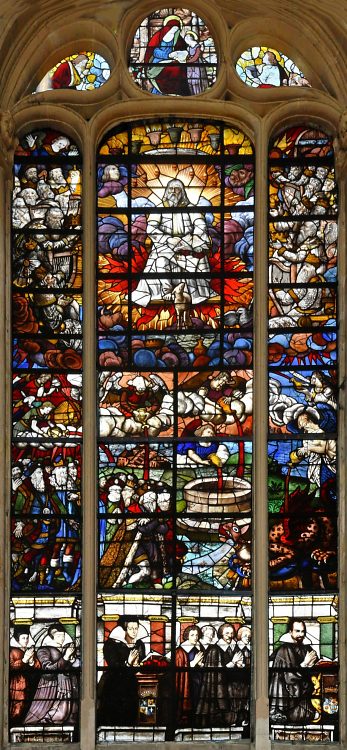

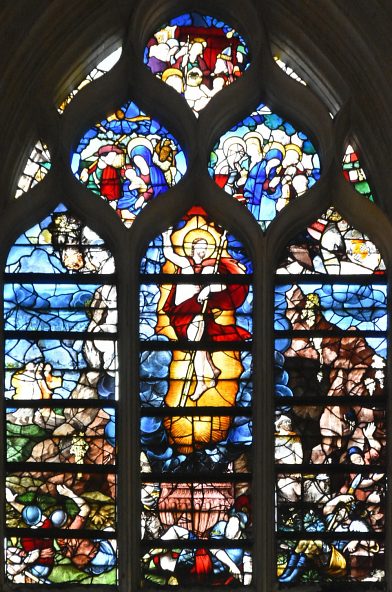

| BAIE 115 - VITRAIL

DE L'APOCALYPSE |

|

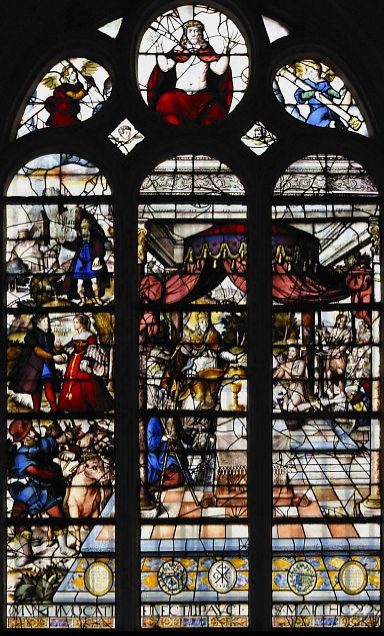

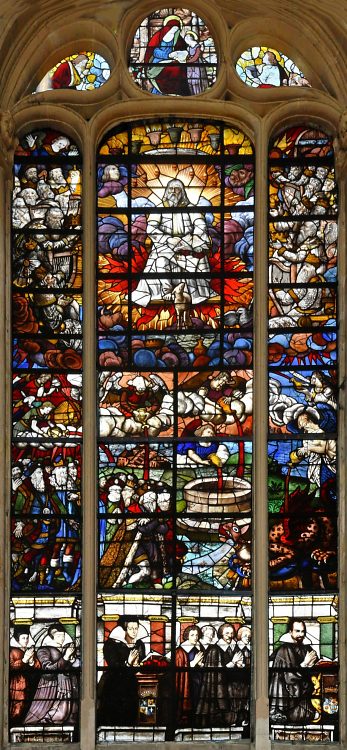

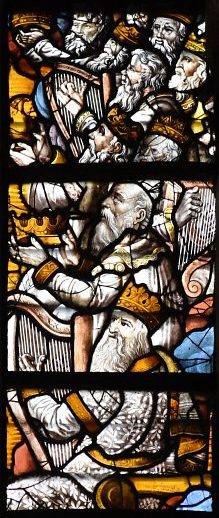

L'APOCALYPSE, 1614 (baie 115)

(Le Père céleste du haut est du XIXe siècle.) |

Détail du vêtement d'un roi qui adore la Bête

(APOCALYPSE) |

|

L'Éducation de la Vierge entourée de saint Jean

avec le calice et de saint Jean écrivant son évangile.

Tympan du vitrail de l'APOCALYPSE (baie 115).

C'est l'une des rares parties de ce grand vitrail à être

entièrement du début du XVIIe siècle. |

|

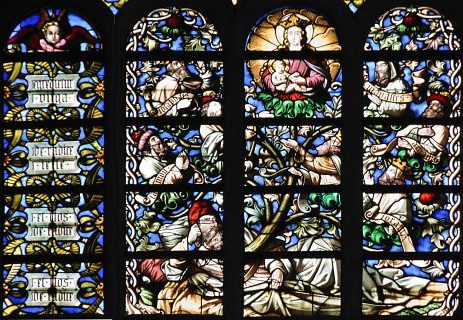

Baie

115. Vitrail de l'Apocalypse. Ce très

beau vitrail Renaissance mérite quelques développements.

Il se trouve que son histoire est connue grâce

aux registres de délibérations de la paroisse

conservés aux Archives nationales. La construction

de Saint-Étienne-du-Mont a toujours été

mise en péril par le manque de fonds. Vers 1608-1609,

le projet d'une nouvelle façade prend forme.

Il faut redoubler les quêtes et les appels aux

dons. C'est dans ce contexte qu'en 1609 un marchand

de vins et ancien marguillier, Jean le Juge, propose

d'offrir un vitrail à l'église pour orner

le bas-côté nord. Le chapitre essaya de

l'en dissuader : financer la construction du portail

ou la fonte des cloches était plus utile. Cette

noble assemblée fit aussi appel à l'argument

de la luminosité : mieux valait laisser du verre

blanc pour éclairer la nef que l'obscurcir par

un vitrail coloré. Mais, pour notre marchand

de vins, on peut penser que les deux financements étaient

bien différents. Sur un vitrail, l'habitude était

de s'afficher en prière avec femme et enfants

dans le registre inférieur. C'était voyant,

reconnaissable et prestigieux pour le donateur. À

l'inverse, il était difficile de laisser une

marque aussi visible dans une élévation

de pierres, et pis dans une fonte de cloches ! Le chapitre

eut beau lui proposer en compensation de placer ses

armoiries dans le bas de la vitrerie, rien n'y fit.

Jean le Juge ne céda pas et obtint gain de cause.

Le vitrail illustre les grands thèmes de l'Apocalypse.

Dans la partie haute, le Père céleste

tient le livre des sept sceaux. L'agneau (c'est-à-dire

Jésus-Christ) a ouvert le livre et les calamités

commencent à se répandre, apportées

par les quatre cavaliers (partie médiane). Les

vingt-quatre vieillards célèbrent la gloire

du Créateur. Des anges penchent leurs coupes

dans les puits et les sources et y versent la colère

divine. Toujours dans la partie médiane, les

peuples et leurs rois adorent la Bête. Au niveau

inférieur, le donateur en prière et sa

nombreuse famille jettent un regard (de fierté?)

vers l'observateur. En voyant ce registre, on comprend

que Jean le Juge ne pouvait pas se contenter d'inscrire

simplement ses armoiries dans une vitrerie...

Que subsiste-t-il réellement de l'époque

Renaissance dans cette verrière? Peu de choses

: d'une part, la magnifique rangée des donateurs (presque entièrement du début du XVIIe siècle) ;

d'autre part, le tympan (scène de l'Éducation de

la Vierge entourée de deux saint Jean). Le reste

a été très restauré au XIXe.

Le Père céleste et toute

la lancette centrale qui l'entoure sont modernes. Parmi

les vieillards qui adorent le Père et les rois

qui adorent la Bête, certaines têtes et

certains vêtements sont de la Renaissance. Quant

à la Bête

tout en couleurs, elle semble venir en majorité

de la Renaissance.

Source : Vitraux parisiens

de la Renaissance édité par La Délégation

à l'Action artistique de la ville de Paris, 1993.

|

|

La famille de Jean le Juge : Vue partielle des donateurs dans

le vitrail de l'APOCALYPSE (1614).

Partie presque entièrement du début du XVIIe siècle. |

|

Les donateurs du vitrail de l'Apocalypse : la mère. |

Les donateurs du vitrail de l'Apocalypse : le père. |

|

La

Bête du vitrail de l'Apocalypse de

Saint-Étienne-du-Mont, par sa petite taille,

rappelle un peu la tarasque traditionnellement tenue

en laisse par sainte Marthe (voir la tarasque du musée

d'Art et d'Histoire de Chaumont).

Pour avoir d'autres illustrations de la Bête de

l'Apocalypse, on pourra se reporter au vitrail du Jugement

dernier à l'église Saint-Nizier

de Troyes.

Un vitrail contemporain à l'église Saint-Pierre

de Caen

propose un dessin assez simple, mais suggestif.

|

|

|

La Bête dans le vitrail de l'APOCALYPSE.

Les anges versent la colère divine dans les puits et les sources. |

«Madeleine contemplant le Christ en croix»

Tableau anonyme, XVIIe siècle.

|

La chapelle Saint-Louis avec le buste de Pascal. |

Les Vieillards dans le vitrail de l'Apocalypse. |

Buste de Racine par J. Frère, 1899.

Chapelle de l'Ange gardien. |

L'ARBRE DE JESSÉ (registre du bas), 1858, atelier Laurent Gsell

(baie 215).

L'atelier n'a mis que peu de couleurs pour conserver le ton du vitrail

de Marie, à côté (donné ci-dessous). |

Buste de Pascal par J. Frère, 1899.

Chapelle Saint-Louis. |

|

LA VIERGE DES LITANIES (baie 213)

attribué à Nicolas Pinaigrier, vers 1586.

«««--- La nef et l'élévation sud près

de la croisée.

Les baies en verre blanc, au niveau médian, sont en place depuis

le XVIe siècle. |

|

Les vitraux

de l'église Saint-Étienne-du-Mont.

La vitrerie Renaissance est l'une des richesses de l'église.

On y dénombre près de cinquante verrières

anciennes, plus que n'importe quelle autre église de

Paris. À Saint-Étienne-du-Mont, on peut partager

en trois cette copieuse vitrerie : les vitraux du chœur

; ceux du transept et de la nef (chapelles et parties hautes)

; enfin ceux qui sont actuellement dans les trois galeries des Charniers, près de la chapelle des Catéchismes

Ce qui rend cette collection exceptionnelle est sa permanence

historique. Dans le chœur, les fenêtres hautes

ont gardé la totalité de leur vitrerie du XVIe

siècle, alternant vitraux historiés et verres

blancs bordés de rinceaux. Dans les parties hautes de

la nef et du transept, c'est pratiquement aussi le programme

primitif du XVIe siècle que l'on peut admirer. En revanche,

ceux des chapelles ont connu quelques déboires. On

y trouve des parties d'anciens vitraux (comme Sainte-Élisabeth

de Hongrie dans une chapelle sud de la nef) ou des créations

du XIXe siècle, dont certaines sont fort belles (voir

le vitrail de la

Cène de l'atelier Charles Champigneulle, daté

de 1899, dans la chapelle du Sacré-Cœur). Enfin,

les vitraux des charniers, de plus faible dimension et créés

pour être vus de près, ont connu quelques vicissitudes

(notamment à la Révolution), mais, dans leur

majorité, ils ont regagné l'église au

début du XIXe siècle.

La première campagne de vitrage concerne les baies

du chœur (puisque celui-ci a été construit

avec la nef). Nous sommes là dans les années

1540-1542. La seconde campagne a lieu quarante ans plus tard

: les fenêtres hautes de la partie occidentale reçoivent

leurs verrières entre 1586 et 1588. L'intervalle de

temps assez court - deux à trois ans - de chacune des

campagnes indique aisément, compte tenu de la surface

à vitrer, que la fabrique à monopoliser le gratin

des maîtres verriers parisiens à son seul profit

pendant cette période.

Qui sont ces maîtres verriers ? La découverte

récente de seize marchés dans les archives de

la fabrique a clarifié la réponse à cette

question et permis d'écarter définitivement

des noms comme ceux de Claude Henriet ou d'Engrand Le Prince,

une des gloires des vitraux Renaissance du Beauvaisis. Paris

ne manquait pas

|

d'ateliers ni de maîtres

verriers de première force. À côté

d'artisans de moindre renommée, on note trois noms

célèbres : Jean Chastellain et Nicolas

Beaurain pour la première campagne, Nicolas

Pinaigrier pour la seconde. Au tout début du XVIIIe

siècle, bien que la mode du vitrail fût passée,

Guillaume Le Vieil créa encore deux verrières

pour l'église. Lui-même et son fils Pierre

furent ensuite en charge de l'entretien des vitraux de Saint-Étienne-du-Mont,

charge qui s'étala pratiquement jusqu'à la Révolution.

Par un habile équilibre entre les vitraux historiés

et ceux en verre blanc (ce qui assurait une belle luminosité),

l'église a pu passer le dangereux cap du XVIIIe siècle,

un siècle bien souvent fatal à la vitrerie des

églises trop sombres. Avec le recul, on peut même

dire que Guillaume Le Vieil et son fils Pierre ont réalisé

un excellent travail d'entretien tout au long du XVIIIe.

Qui a offert ces verrières? Assurément, pour

les plus grandes, des confréries et des riches familles

(comme le marchand de vins Jean le Juge qui offrit, vers 1610,

le vitrail de l'Apocalypse).

Celles des chapelles latérales l'ont aussi été

par des particuliers habitant vraisemblablement la Montagne

Sainte-Geneviève ou ses alentours. Quoique, dans ce

cas, l'offre d'un vitrail, certes de plus petite taille, doit

être pensée comme l'élément d'un

don plus important : celui d'une chapelle et de sa décoration.

Au XIXe siècle, quelques dons de particuliers vinrent

enrichir cette impressionnante collection dans les chapelles

du chevet. Parmi ces vitraux, signalons l'intéressante

création, datée de 1882, de l'atelier d'Édouard

Didron dans la chapelle Sainte-Geneviève. Ce vitrail

illustre une procession

de la châsse de la sainte, telle qu'elle devait se dérouler

avant la Révolution. L'atelier a utilisé un

dessin du XVIIe siècle qui montre les églises

Saint-Étienne et Sainte-Geneviève côte-à-côte.

Les trois pages consacrées à Saint-Étienne-du-Mont

dans ce site présentent la quasi-totalité des

vitraux Renaissance de l'église. En page 1, ceux de

la nef ; en page 2, ceux du chœur ; en page 3, ceux des

charniers.

Source : Saint-Étienne-du-Mont

par Étienne Hamon & Françoise Gatouillat,

éditions Picard, 2016.

|

|

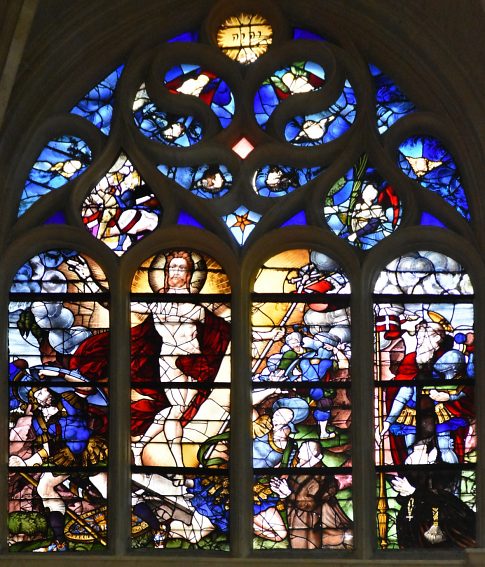

Les QUATRE SAINTS (et les donateurs), 1586 (baie 216)

Ce sont les saints patrons de la famille Bouchinet (saint Nicolas,

saint Jean-Baptiste, saint Olivier et sainte Agnès) |

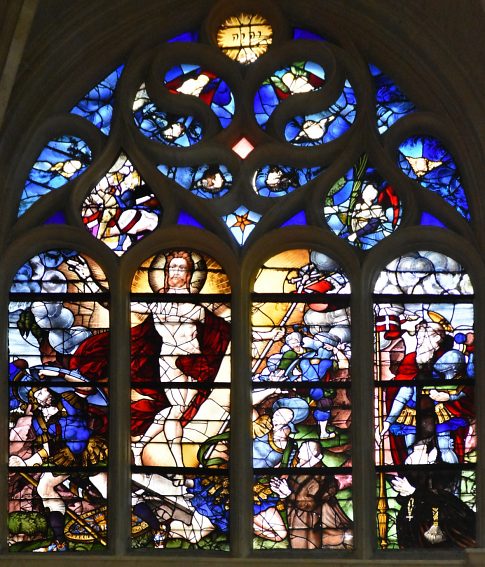

LA RÉSURRECTION DU CHRIST (baie 221)

(2e ou 3e quart du XVIe siècle). |

LES SAINTES FEMMES AU TOMBEAU, fin du XVIe siècle (baie 220). |

LA RÉSURRECTION DU CHRIST de Nicolas Pinaigrier, 1586 (baie

214)

Le donateur (à droite) est présenté par saint

Guillaume.

Ce vitrail s'inspire d'une peinture maniériste sur bois d'Antoine

Caron, «La Résurrection du Christ»,

une œuvre où le Christ ressemble étrangement à

Henri III !

Voir cette œuvre au Musée

départemenal de l'Oise à Beauvais.

|

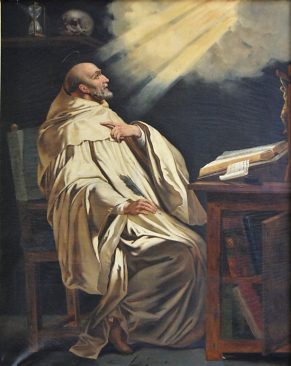

«Saint Bernard en oraison» par François-Vincent Latil

d'après Philippe de Champaigne, vers 1825.

Chapelle Saint-Bernard. |

|

«Jésus enfant préchant, sainte Vierge, sainte

Anne et saint Joachim»

Anonyme XVIIe siècle. |

| «««---

«La Crucifixion», anonyme, 2e quart du XVIIIe siècle.

|

|

L'INCRÉDULITÉ DE SAINT THOMAS, fin du XVIe siècle

(baie 224). |

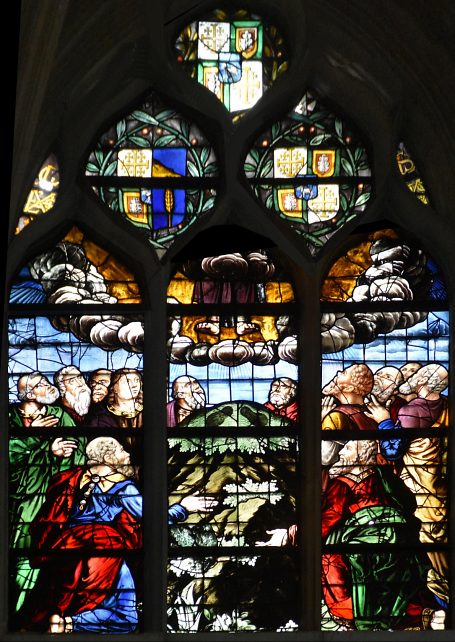

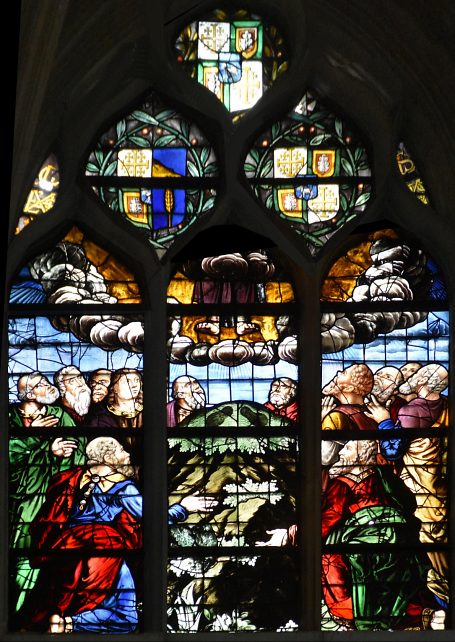

L'ASCENSION, fin du XVIe siècle

(Baie 226). |

LE COURONNEMENT DE LA VIERGE, vers 1550, registre central (baie

219).

Le visage de la Vierge est clairement une re-création

de la fin du XIXe siècle. |

«Le Martyre de sainte Catherine»

Tableau attribué à Thomas Goussé, vers 1650. |

|

|

LES DISCIPLES D'EMMAÜS, vers 1587, registre central (baie 222).

Œuvre de l'atelier de Nicolas Pinaigrier.

«««--- LA CRUCIFIXION ET LA DESCENTE DE CROIX, vers

1587 (baie 223).

Œuvre de l'atelier de Nicolas Pinaigrier. |

| LES CLÉS

PENDANTES DE LA CROISÉE ET DE LA PREMIÈRE TRAVÉE

DE LA NEF |

|

Jubé, voûte et élévations du chœur. |

|

La

voûte de la croisée. C'est l'un

des chefs-d'œuvre de l'église. Elle a été

posée vers 1584-1586, puis restaurée par

Victor Baltard vers 1858. Cette voûte est un magnifique

exemple de la transition du gothique tardif au style

Renaissance. Les tiercerons qui divisent l'espace sont

gothiques, tout comme les clés pendantes et les

disques ajourés aux fines ciselures qui meublent

ces espaces. Les autres motifs de l'ornementation sont

totalement Renaissance. La fantaisie artistique de l'ensemble

est aussi typique de la fin du XVIe siècle :

les symboles ailés des évangélistes

(ci-contre le taureau de Luc) sont associés à

des putti, eux aussi ailés. La clé pendante

centrale accuse une hauteur de 2,40 mètres. Elle

est «maintenue en équilibre près

de cinq mètres sous le sommet de la voûte

grâce à des liens courbes raidis par une

armature métallique invisible, présente

dès l'origine (...)», lit-on dans l'ouvrage

sur l'église Saint-Étienne-du-Mont paru

aux éditions Picard.

Le visiteur qui prend le temps d'admirer ce système

de clés pendantes y reconnaîtra une allégorie

de la voûte étoilée, les disques

ajourés aux fines ciselures tenant le rôle

des étoiles.

La voûte qui orne la première travée

de la nef (photo ci-dessous), devant le grand orgue,

a été posée vers 1624. Elle applique

le modèle avec liernes et tiercerons, un classique

du gothique flamboyant.

Source : Saint-Étienne-du-Mont

par Étienne Hamon & Françoise Gatouillat,

éditions Picard, 2016.

|

|

Clés pendantes au-dessus de la première travée

de la nef. |

|

Les clés pendantes à la voûte de la croisée

ou le mariage de l'art gothique et de l'ornementation Renaissance.

|

Le taureau ailé de saint Luc entouré de têtes

d'angelots ailés à la voûte de la croisée. |

|

Clé pendante ornée d'angelots

au-dessus de la première travée de la nef

(style gothique flamboyant).

«««--- L'imposante clé pendante

de la voûte de la croisée

(2,40 mètres de haut). |

|

|

|

Vue d'ensemble du jubé. |

L'escalier sud du jubé et sa luxuriante ornementation.

|

La porte nord du jubé. |

Le jubé vu du chœur avec l'orgue de chœur. |

|

La porte sud du jubé, partie supérieure. |

Renommée ailée païenne (un sein est dévoilé)

en bas-relief dans un écoinçon du jubé. |

|

Le

jubé de l'église Saint-Étienne

est le seul qui subsiste à Paris. Sa conception

date du début des années 1530, celle des

escaliers nord et sud, des années 1540. Les portes

latérales et la statuaire sont, quant à

elles, du XVIIe siècle. La tribune, de neuf mètres

de long, est soutenue par une voûte en anse de

panier qui culmine à quatre mètres.

Une ornementation typique de la première Renaissance

(les écoinçons) s'allie au

style gothique classique de la balustrade et des escaliers,

style non dénué d'influence mauresque.

L'incertitude la plus complète règne sur

l'auteur ou les auteurs de ce jubé. Les sources

manquent. On a parlé de Pierre Biard (auteur

d'un Calvaire sur la tribune, mais définitivement

écarté), puis de Philibert Delorme pour

la conception des escaliers. On y a ajouté la

piste des maîtres d'œuvre de l'église

au XVIe siècle (Nicolas et Antoine Beaucorps,

Pierre Nicolle). Et un dernier ajout, celui d'un «maître

Clément», assez mystérieux.

Au cours de son histoire, le jubé a été

remanié selon les caprices du temps et les modes

décoratives. Sous Louis XVI, la tribune ne portait

qu'un crucifix et les deux piliers nord et sud accueillaient

chacun un autel. À la Révolution, toute

la statuaire a disparu. Aux écoinçons

de la tribune, les anges porteurs des instruments de

la Passion ont fait place à des renommées

païennes tenant des palmes, des rameaux ou des

couronnes (voir la photo ci-dessus). Après le

Concordat, un Christ de pitié et deux anges ont

été placés sur la tribune. Depuis

1851 s'y dresse un grand Christ en croix provenant de

la chapelle de l'École polytechnique. Il a été

sculpté dans les années 1820 par l'artiste

autrichien Ulrich de Grienewald, à la suite d'une

commande du duc d'Angoulême, protecteur officiel

de l'École depuis 1816.

Source : Saint-Étienne-du-Mont

par Étienne Hamon & Françoise Gatouillat,

éditions Picard.

|

|

L'intrados du jubé. |

Le Christ en croix d'Ulrich de Grienewald (vers 1825), détail. |

|

Vue du jubé et de la porte sud depuis le bas-côté

sud. |

|

Quand

le jubé faillit être détruit...

Avec la Contre-Réforme, l'heure n'est plus aux jubés.

Regardés comme de véritables murs séparant

la nef et le chœur, ils isolent les desservants des fidèles.

Le Concile de Trente (1542-1563) eut à cœur de

faire disparaître cette barrière pour réunir

la communauté lors des offices. Dans les années

1730, Saint-Germain-l'Auxerrois

perdit son jubé qui datait du XVIe siècle. La

destruction de celui de Saint-Étienne-du-Mont se rapprochait.

En 1737, le conseil de fabrique délibéra sur

une offre proposée par une personne qui désirait

rester anonyme : 3000 livres pour détruire le jubé.

Mais le principal problème relevait de l'architecture

: la disparition du jubé risquait-elle de fragiliser

l'édifice ? Le conseil de fabrique avait déjà

pris l'avis des hommes de l'art et la réponse était

négative. La démolition fut donc votée,

mais à une condition : elle ne pourrait être

validée qu'après obtention d'un rapport écrit,

et dûment signé, concluant à l'absence

de risques d'éboulement. Cependant l'opération

fut ajournée : d'anciens marguilliers s'y opposaient

farouchement.

En 1740, deuxième offensive des partisans de la démolition.

Un architecte, Hivert, excédé par ce jubé

qu'il regardait comme un pont cachant la célébration

des saints Mystères, en proposait le démontage.

Mieux : il proposait aussi le réemploi de ses éléments

dans la construction de deux autels blottis contre les piliers

de l'entrée du chœur. Et son rapport précisait

: «comme à Notre-Dame».

|

Hivert voyait-il dans cette comparaison

un atout décisif ? Toujours est-il que la fabrique

temporisa à nouveau. Visiblement, l'unanimité

n'était pas faite, d'autant plus qu'une perte substantielle

de revenus était à craindre. En effet, des particuliers

louaient des emplacements sur la tribune du jubé, ce

qui rapportait 60 à 80 livres par an à la fabrique.

À cette époque, l'église subissait un

vaste réaménagement dans les chapelles du chœur

et du jubé ainsi qu'un transfert de la sacristie. Il

fallait trouver les financements. Or, c'est aussi dans ces

années, en 1758 précisément, que l'architecte

Jacques-Germain Soufflot commença à consolider

le terrain - gorgé de galeries plusieurs fois centenaires

- prévu pour la nouvelle église abbatiale Sainte-Geneviève

qui deviendra le Panthéon. (Louis XV n'en posera la

première pierre qu'en 1764.) Évidemment, les

donateurs préféraient privilégier l'édifice

qui allait abriter les reliques de la sainte patronne de Paris

plutôt que de donner pour l'aménagement de l'église

paroissiale. Pour la fabrique de Saint-Étienne, les

ressources se tarissaient. Il y eut pis : en 1760, un incendie

consuma une partie du mobilier, au sud de la nef. L'orgue

de tribune fut gravement touché. Maçons, charpentiers,

couvreurs, serruriers et facteurs d'orgue ne terminèrent

la restauration qu'en 1768. Et on ne parla plus de la démolition

du jubé.

Source : Saint-Étienne-du-Mont

par Étienne Hamon & Françoise Gatouillat,

éditions Picard, 2016.

|

|

| L'ORGUE DE TRIBUNE

DU XVIIe SIÈCLE |

|

L'orgue de tribune et la clé pendante sur la voûte. |

|

L'orgue

de tribune est l'un des chefs-d'œuvre

de l'église Saint-Étienne, l'un des plus

beaux de la capitale et le plus ancien totalement conservé.

Le devis de la construction remonte à 1631 :

Pierre Pescheur pour l'instrument et Jean

Buron pour la menuiserie. La beauté de l'orgue

saute aux yeux de tous les visiteurs. Harpies, anges

accroupis, anges musiciens, angelots et Christ ressuscité

contribuent à ce déploiement de faste,

encore accentué par les bas-reliefs au niveau

du positif. Les sources mentionnent que l'orgue a été

choyé pendant le premier siècle de son

existence. En 1760, il est victime d'un incendie et

le facteur Nicolas Somer en entreprend la restauration

en 1766. En 1772, François-Henri Clicquot en

fait un grand instrument qui porte en lui tout le classicisme

français tardif. Dans les années 1830,

une restauration ratée aggrave son état.

En 1862, Cavaillé-Coll en entreprend une autre

- sans l'accord de la fabrique qui manque de ressources.

Enfin, en 1929, arrive le jeune compositeur et organiste

Maurice Duruflé. Sous son impulsion, la

ville de Paris charge la maison Gonzalez, en 1934, d'une

restauration profonde. Interrompue par la guerre, celle-ci

reprend sous la houlette de la manufacture Beuchet-Debierre.

Ce n'est qu'un demi-succès et Maurice Duruflé

ne cache pas sa déception. Aussi, en 1975, la

maison Gonzalez, de nouveau à la manœuvre,

procède-t-elle à une ré-harmonisation

complète. À ce jour, c'est le facteur

Bernard Dargassies qui entretient l'instrument présenté

comme un orgue néoclassique.

Source : Saint-Étienne-du-Mont

par Étienne Hamon & Françoise Gatouillat,

éditions Picard, 2016, article d'Henri de Rohan-Csermak.

|

|

|

Harpie soutenant la tourelle sud de l'orgue de tribune.

(Menuisier Jean Buron, 1631).

«««--- Le Christ ressuscité sur la

tourelle centrale

de l'orgue de tribune. |

|

Buffet de l'orgue de tribune : Christ ressuscité et anges musiciens

sur les tourelles ;

deux anges adolescents sur l'entablement des plates-faces. |

La croisée du transept avec l'autel de messe et le jubé.

Cliquez sur la photo pour aller en page 2. |

La nef et l'orgue de tribune vus de la croisée. |

|

Documentation : «Saint-Étienne-du-Mont»

par Étienne Hamon & Françoise Gatouillat, éditions

Picard, 2016

+ «Les églises de France, Paris et la Seine», éditions

Letouzey et Ané - Paris, 1936

+ «Les églises flamboyantes de Paris» par Agnès

Bos, éditions Picard, 2003

+ «Corpus Vitrearum, les vitraux de Paris, de la Région

parisienne, de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais», éditions

du CNRS, 1978

+ «Vitraux parisiens de la Renaissance» édité

par La Délégation à l'Action artistique de la

ville de Paris

+ «Saint-Étienne-du-Mont, au cœur du quartier latin»,

brochure de l'association «Art, Culture et Foi-Paris»,

2012

+ feuillets de présentation de l'église disponibles

dans l'église Saint-Étienne-du-Mont. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|