|

|

|

|

Dès le XIe siècle, il

y eut à Dinan

un église Saint-Malo qui ne s'élevait pas au même

endroit que l'édifice actuel : elle était hors-les-murs,

ce qui entraîna sa destruction. En effet, sous le règne

du jeune roi Charles VIII (qui n'épousera la duchesse Anne

de Bretagne qu'en 1491), la France veut soumettre la Bretagne à

son autorité. Les habitants de Dinan

redoutent que le bâtiment serve de point d'appui aux Français

en cas de siège. En 1487, François II, duc de Bretagne,

donne donc l'ordre de faire raser l'église Saint-Malo qui

devra être rebâtie intra muros. En réalité,

le siège n'eut jamais lieu : la ville se rendra l'année

suivante, sans résistance à l'autorité du roi

de France.

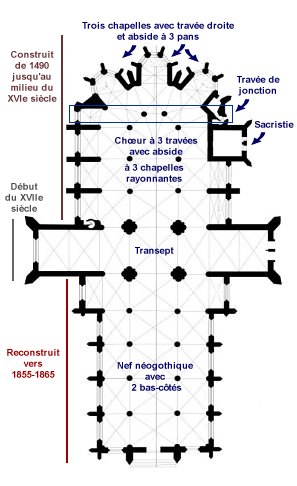

La construction de la nouvelle église commença dès

l'année 1490 comme l'indique une inscription

gravée sur le pilier sud-est de la croisée. Le terrain

était offert par Jehan II, vicomte de Rohan. Allié

de Charles VIII, le vicomte devint l'homme fort de la ville ainsi

que son généreux mécène. Dinan

était une cité prospère et les dons

affluèrent. L'édifice, bâti avec la pierre de

granit si courante en Bretagne, sera en style gothique flamboyant.

La partie basse du chœur

est élevée dès 1491, sous la direction de Guillaume

Juhel. Sa toiture charpentée est recouverte de chaume

à titre provisoire, ce qui permet la tenue du culte. Au cours

de la décennie 1500, bénéficiant des donations

de Jehan II de Rohan, du roi Louis XII et de la reine Anne de Bretagne,

le nouveau maître d'œuvre, Jean Lemaître,

achève le chœur : il se présente sur deux

niveaux d'élévation, selon un modèle plutôt

normand, et se termine par trois chapelles

rayonnantes, ce qui n'est pas banal dans une Bretagne qui privilégie

plutôt les chevets plats ou à pans coupés.

Les sources de financement finissent par se tarir. Le fondateur

de l'église et son principal donateur, Jehan II, est passé

à la Réforme... En dépit d'une donation

de François Ier, il faut attendre le XVIIe siècle

pour voir le

chœur et le transept complètement voûtés

et achevés. Quant à la nef, pendant près de

quatre siècles elle restera inachevée et sans utilité

: sa double rangée d'arcades, privée de bas-côtés,

sera fermée par un mur sommaire.

Pendant la Révolution, écrit l'historien René

Couffin pour le Congrès archéologique de France

en 1949, le bâtiment «servit de halle au blé,

de magasin, de salle de spectacle et de caserne.» En 1793,

il fut entièrement dévasté. Le maître-autel,

commandé au sculpteur Pilon en 1664, fut détruit,

tout comme le tombeau en marbre d'Italie de Raoul Marot des Alleux,

sénéchal de Dinan pendant la Ligue. Quinze pièces

de tapisseries offertes à l'église en 1685 disparurent.

Saint-Malo fut rendu au culte en 1803 dans un état lamentable.

Le devis de restauration, jugé trop coûteux, n'eut

pas de suite. Prosper Mérimée, inspecteur général

des Monuments historiques, passera à Dinan en 1835 et n'aura

que mépris pour cette église (voir plus

bas).

Vint enfin le Second Empire et sa prospérité économique.

Avec l'aide de l'État, la nef

fut réédifiée de 1855 à 1865 en s'inspirant

des plans disponibles et des éléments architecturaux

du chœur. Toutefois,

la flèche prévue à l'origine au-dessus de la

croisée, ne sera jamais construite. L'église sera

classée monument historique en 1907.

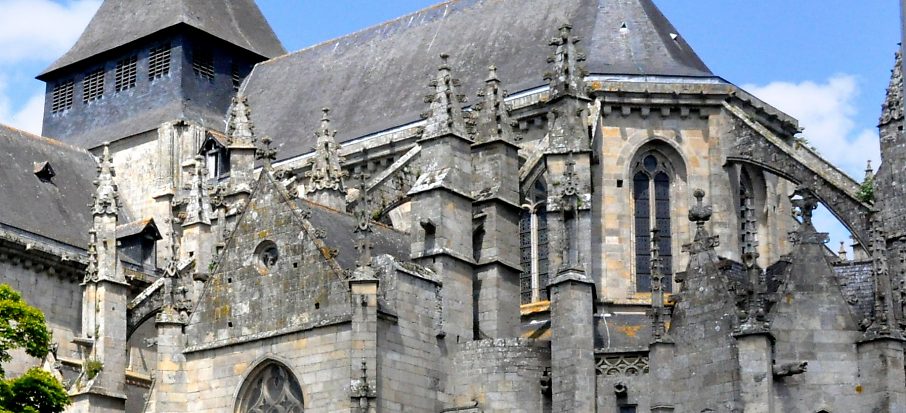

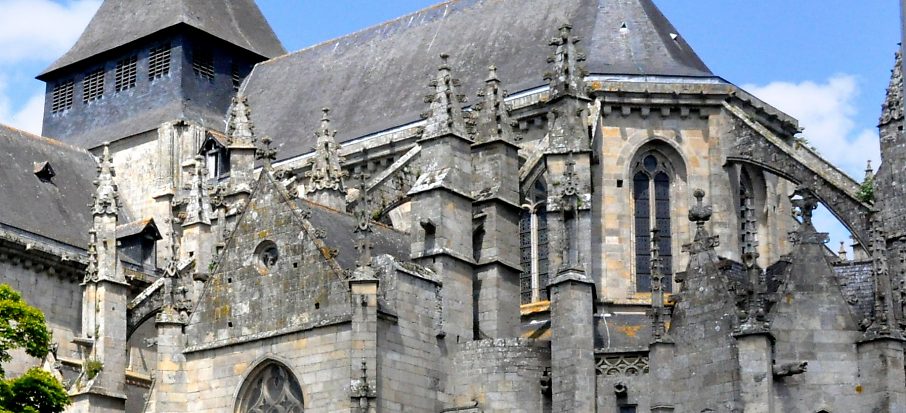

L'église Saint-Malo possède deux éléments

dignes d'une visite : la partie

extérieure du chevet avec sa forêt de pinacles,

de fleurons, de choux frisés et de gargouilles, une forêt

que la pierre de granit rend typiquement bretonne ; puis ses vitraux

des années 1920 illustrant quelques épisodes de l'histoire

de Dinan dont l'entrée

d'Anne de Bretagne dans la ville en 1505.

|

|

Vue d'ensemble de l'église Saint-Malo depuis l'entrée

occidentale.

La nef a été rebâtie presque entièrement

sous le Second Empire. |

| ASPECT EXTÉRIEUR

DE L'ÉGLISE SAINT-MALO |

|

Vue extérieure de Saint-Malo depuis la façade occidentale

du XIXe siècle. |

Les grandes baies sud de la nef.

Les historiens n'accordent guère d'intérêt à

la

reconstruction de la nef réalisée sous le Second Empire.

Les bas-côtés sont une création des architectes

Guépin et Aubry. |

|

Architecture

extérieure (1/4).

La nef et les bas-côtés ont été

presque entièrement reconstruits de 1855 à 1865

par les architectes Aubry et Guépin, spécialistes

du néo-gothique. Aussi les historiens actuels négligent-ils

allégrement ces parties de l'édifice, que ce

soit leur aspect extérieur ou intérieur. Seul

le chœur et son chevet,

élevés de la fin du XVe siècle jusqu'au

XVIIe si l'on inclut les restaurations, ont retenu leur attention.

Pourtant, le chevet ne parvient pas toujours à se faire

apprécier. Il en va ainsi avec Prosper Mérimée

qui parcourt la Bretagne en 1835 en tant qu'inspecteur général

des Monuments historiques. De passage à Dinan,

s'il daigne écrire trois pages sur la basilique Saint-Sauveur,

il est plus que bref pour Saint-Malo : «L'autre

église de Dinan n'offre aucun intérêt.»

C'est dit. Peut-être l'inspecteur a-t-il été

déçu par la nef inachevée et la misère

du chœur laissé sans réparation après

la Révolution.

Dans son article pour le Congrès archéologique

de France tenu à Saint-Brieuc en 1949, l'historien

René Couffon écrit que «Saint-Malo fut

rendue au culte en 1803 dans un état pitoyable».

Il ajoute que le devis des réparations se montait à

plus de dix mille francs, une somme considérable qui

poussa la municipalité, incapable d'avancer cette somme,

à demander la suppression de la paroisse ! La

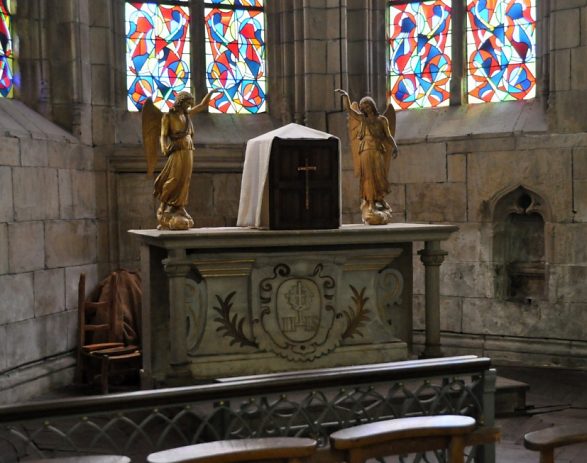

demande fut rejetée. Au contraire, le maître-autel

de 1664 réalisé par le sculpteur Pilon ayant

été détruit en 1793, on le remplaça

par le maître-autel de l'abbaye de Lehon et on y installa

aussi les stalles de cette même abbaye.

Qu'a vu Prosper Mérimée de la nef ? Au

début du XVIIe siècle, les sources de financement

s'épuisent. ---»» Suite 2/4.

|

|

L'église Saint-Malo vue depuis le sommet du château. |

Le chevet sud de l'église Saint-Malo.

Fin du XVe-début du XVIe siècle.

Les historiens admettent que le premier niveau de l'élévation

était achevé à la fin de l'année 1490.

Sur la partie gauche, l'élément en forte saillie (une

sorte de faux transept) a reçu le nom de chambre forte. |

|

Architecture

extérieure (2/4).

---»» La nef, inachevée, se

réduit au vaisseau central sans voûte ni collatéraux,

avec des arcades obturées par un mur sommaire. Et ceci

perdura jusqu'au XIXe siècle. De quoi repousser Prosper

Mérimée en effet.

La nef fut donc rebâtie sous le Second Empire par les

architectes Guépin et Aubry en respectant la conception

d'origine. C'est à eux que l'on doit la suite de chapelles

latérales nord et sud et les bas-côtés

voûtés d'ogives.

L'élévation choisie est à deux niveaux

(photo

plus haut). Le premier, très élevé, s'ouvre

sur de larges baies en arc brisé, ornées depuis

les années 1920 par d'intéressants vitraux

sur l'histoire de Dinan.

Dans les remplages de ces baies, les réseaux sont de

style néogothique. Le second niveau, plus étroit,

n'est ouvert que de petites

baies logées sous les formerets, à hauteur

des retombées d'ogives. Il aurait été

intéressant que les historiens actuels nous disent

quels monuments d'Armorique ont inspiré Guépin

et Aubry.

Le chœur mérite une observation attentive. Comme

souvent dans les édifices bretons, c'est le côté

sud qui a la meilleure part. Ici, il est rendu plus élégant

par la présence d'un bras en forte saillie qui agit

comme un faux transept (photo ci-contre). Ce bras présente

une structure à deux niveaux que l'historienne Michèle

Boccard appelle une chambre forte. On y trouve la sacristie

au rez-de-chaussée et, à l'étage, la

chambre d'archives.

Dans Bretagne gothique, Philippe Bonnet et Jean-Jacques

Rioult écrivent que cette pièce a pu servir

d'oratoire à Jean II de Rohan. C'est ce que suggère

la fenêtre à meneaux qui donne sur le chœur.

Elle a pu servir ensuite de salle pour les réunions

de la fabrique. La tourelle à côté de

cette élévation abrite l'escalier qui mène

à cette fameuse pièce et qui en est d'ailleurs

le seul moyen d'accès. Voir plus

bas la porte de la sacristie dans le déambulatoire.

---»» Suite 3/4

|

|

Le chevet gothique et sa forêt de pignons flamboyants. |

Le côté sud et le croisillon sud du transept de

l'église. |

|

Architecture

extérieure (4/4).

---»» de frontons triangulaires et de motifs

géométriques s'insèrent mal, écrit-elle,

dans un ensemble bien antérieur : au premier

niveau, les moulures horizontales délimitant

le faux entablement s'interrompent au niveau des contreforts

sans solution de continuité (...)».

Quant à la double baie en plein cintre surmontée

d'un oculus qui domine ce portail, elle a vraisemblablement

succédé à une grande baie flamboyante.

Pour résumer et sans forcer le trait, on pourrait

dire qu'une façade d'aspect général

roman et d'ornementation Renaissance a succédé

à une façade gothique dans un édifice

de style flamboyant...

Sources : 1) Notes d'un

voyage dans l'Ouest de la France de Prosper Mérimée,

1836 ; 2) Bretagne gothique de Philippe Bonnet

et Jean-Jacques Rioult, éditions Picard, 2010

; 3) Congrès archéologique de France,

Côtes-d'Armor, 2015, article sur l'église

Saint-Malo par Michèle Boccard ; 4) Congrès

archéologique de France tenu à Saint-Brieuc

en 1949, article sur l'église Saint-Malo par

René Couffon.

|

|

|

|

|

Architecture

extérieure (3/4).

---»» La photo ci-dessus montre l'impressionnante

suite de pinacles flamboyants qui encercle le chevet.

Les pans des chapelles rayonnantes sont étroits

et les angles des pignons qui les surmontent, aigus,

ce qui permet d'étoffer encore ce décor

un peu féérique gorgé de crochets,

de choux frisés et de fleurons dominateurs. À

ce sujet, les historiens ont soulevé une question

: ce type de chevet a-t-il été créé

par un membre de la famille Dumanoir ? Voir

plus

bas les analyses qu'ils proposent depuis 1949.

La façade du croisillon sud du transept (photo

ci-contre) ne possède pas d'aspect flamboyant.

Dans son article pour le Congrès archéologique

de France de 2015, Michèle Boccard écrit

que ce croisillon, tel qu'on le voit aujourd'hui, est

certainement le résultat d'une reprise du XVIIe

siècle. En effet, un magasin à poudre

de la tour Saint-Julien, située au nord-ouest

de l'église, explosa en 1585 (ou en 1597 selon

René Couffon). Même si cette tour de la

muraille n'est pas toute proche, l'effet de souffle

provoqua des lézardes dans les murs de Saint-Malo,

notamment dans le croisillon sud, directement exposé.

En 1949, l'historien René Couffon mentionne la

date de 1613 située au-dessus de l'entrée

méridionale de l'église et ajoute qu'elle

concerne «probablement des travaux de restauration

et de réfection exécutés à

la suite de cet accident.»

Le portail sud (donné ci-dessous) affiche une

ornementation d'inspiration Renaissance sculptée

dans le granit. En 1835, lors de son passage à

Dinan,

Prosper Mérimée était assez négatif

sur cette pierre : «L'espèce de granit

employée dans toutes les constructions, écrivait-il,

est, par sa nature, impropre à recevoir une ornementation

soignée. C'est une pâte peu compacte, renfermant

un sable très dur; le ciseau l'égrène

au lieu de la couper.» (Voir l'encadré

sur le granit en Bretagne à l'église Saint-Sauveur

de Dinan.)

En 2015, Michèle Boccard se montre assez circonspecte

sur cette ornementation rajoutée au XVIIe siècle.

Le décor «composé de volutes, de

coquilles, de demi-colonnes à fûts cannelés

et chapiteaux ioniques, ---»» Suite 4/4.

|

|

La double porte du croisillon sud sert d'entrée principale.

La pierre de granit porte un décor du début du

XVIIe siècle. |

| «««---

Ornementations sur la double porte du croisillon sud. |

|

|

|

Le rôle

de la famille Beaumanoir dans l'architecture du chevet (1/2).

La recherche historique avance toujours par étapes.

La conception du chevet de Saint-Malo en donne un bon exemple.

Une photo

plus haut le montre : les trois chapelles pentagonales de

ce chevet sont embellies à l'extérieur par une

forêt de pignons à choux frisés, de fins

pinacles flamboyants, de fleurons et de gargouilles.

En 1949, l'historien René Couffon, pour le Congrès

archéologique, signale, à propos de ces

trois chapelles, que leur couverture est à noues multiples.

En architecture, une noue est «une arête rentrante

formée par la rencontre des versants de deux toits»

(Architecture, éditions du Patrimoine, 2011).

René Couffon écrit sans hésitation que

cette disposition est à mettre sur le compte de l'architecte

Philippe Beaumanoir qui l'a introduite en Bretagne

en 1488. Il ajoute qu'on la rencontre «dans de nombreux

édifices dont le patronage appartenait aux Rohan»

et que «c'est probablement à cette circonstance

qu'elle dut être utilisée à Saint-Malo

de Dinan.» On se souvient que Jean II de Rohan est le

fondateur de l'église. Précisons une évidence

: la multiplicité des noues est la conséquence

des pans étroits et des pignons aigus qui définissent

le tracé des chapelles pentagonales.

En 2007, dans les Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest,

l'historien Laurent Guitton reprend l'idée de la paternité

Beaumanoir et la renforce. En tant que fondateur de l'église,

Jean II de Rohan, écrit-il, pouvait intervenir sur

certains choix architectoniques. Et il ajoute : «La

comparaison de la localisation des domaines de Rohan et de

la production de ces chevets polygonaux semble aller dans

le sens d'une diffusion de ce modèle par Jean II de

Rohan, lequel l'aurait proposé, sinon imposé

aux trésoriers de la paroisse.» Une idée

intéressante, mais rédigée ici au conditionnel.

Néanmoins, Laurent Guitton conclut sans retenue : «Rohan

est l'initiateur d'une nouvelle esthétique religieuse

dans notre ville : il a donc largement contribué à

lancer une mode architecturale.» L'historien précise

que le prototype de ce «nouveau» chevet se trouve

en fait à la chapelle Saint-Nicolas de Plufur, élevée

par l'atelier Beaumanoir-Plusquellec. Saint-Malo de Dinan

a suivi quelques mois après. Exit donc le chevet plat

répandu en Bretagne sous le mécénat du

duc François II, adversaire des Rohan. Cette rupture

architecturale viendrait tout à propos renforcer une

opposition politique.

En 2010, dans leur ouvrage Bretagne gothique (éditions

Picard), les historiens Philippe Bonnet et Jean-Jacques Rioult

reprennent à leur tour cette affirmation et l'englobent

même dans une pratique plus générale.

Ils écrivent : «L'emploi des absides à

pans et gâbles aigus, traditionnellement attribué

à l'atelier Beaumanoir actif dans l'ouest du Trégor

vers 1500, appartient plus largement à des recherches

structurelles et formelles qui se manifestent en basse Bretagne

à la charnière du XVe et du XVIe siècle.»

Et ils précisent que ce type de chevet polygonal [que

le lecteur suppose toujours à pans et «gâbles»

aigus] se rencontre en particulier sur les terres des Rohan

: à Quelven dès 1485-1490 et à la chapelle

Notre-Dame-de-Bon-Encontre à Rohan en 1510. Quant au

chevet de Saint-Malo, constatons qu'il surpasse en complexité

tout ce qui a été réalisé jusque-là.

Notons en passant que le terme gâble est ici

impropre : un pignon est la partie triangulaire qui termine

un mur à son sommet, alors qu'un gâble est un

couronnement. Ainsi, un pignon peut recevoir un gâble

en guise d'embellissement.

Si l'on veut être rigoureux, remarquons que, jusqu'à

présent, il n'a jamais été question d'attribuer

aux Beaumanoir le foisonnement flamboyant qui surplombe les

toits des chapelles, mais uniquement la forme polygonale aiguë

de celles-ci et les noues multiples de leurs toits. Les deux

concepts sont distincts.

À présent, il faut considérer qu'ils

sont étroitement liés. C'est ce que sous-entend

l'historienne Michèle Boccard, docteur en histoire

de l'art médiéval, en 2015. Dans son article

sur l'église Saint-Malo pour le Congrès archéologique

tenu dans les Côtes-d'Armor, elle ne se cantonne pas

à la forme aiguë des pans et des «gâbles»,

mais renouvelle le concept en y incluant la multiplicité

des pinacles, des choux frisés et des fleurons. Un

concept dont elle remet en question la paternité.

Michèle Boccard parle ainsi, pour la construction du

chevet de Saint-Malo, de choix formels dont la source

est difficile à localiser. En citant l'article de Laurent

Guitton de 2007, elle rappelle qu'on a beaucoup associé

ces chevets à pans et noues multiples au nom des Beaumanoir,

«une famille de tailleurs de pierre bien documentée

à Morlaix et ses environs autour de 1500», ajoute-t-elle

et «qu'on a parfois même voulu y voir la source

d'inspiration des chapelles rayonnantes [de Saint-Malo].»

Selon l'historienne, rien n'est avéré. Elle

indique que le chantier le plus représentatif de ces

chevets Beaumanoir est la petite chapelle Saint-Nicolas

de Plufur construite en 1499 et que rien ne prouve son lien

architectural avec l'église Saint-Malo de Dinan. ---»»

Suite 2/2 ci-dessous

|

|

Les chapelles nord du chœur et leurs remplages flamboyants. |

Baie 26, détail : Jésus et les petits enfants.

Atelier Eugène Denis ? |

|

Baie 19, détail : la Sainte Famille.

Atelier Eugène Denis ? |

|

Le rôle

de la famille Beaumanoir dans l'architecture du chevet (2/2).

---»» Enfin, prenant le contre-pied de ce qui

est écrit dans Bretagne gothique en 2010, Michèle

Boccard minimise le rôle des Rohan : «l'aire de

production des chevets Beaumanoir autour de 1500, écrit-elle,

n'appartient pas aux domaines des Rohan». En effet,

cette forme de chevet y est rare, précise l'historienne,

l'exemple de Notre-Dame de Quelven, construite entre 1485

et 1490 et citée par Philippe Bonnet et Jean-Jacques

Rioult, étant à ses yeux une exception.

Il reste néanmoins à préciser le rôle

de la maîtresse-vitre. En optant pour le chevet plat,

le duc François II créait, derrière le

maître-autel, un grand mur vertical capable d'accueillir

une large et haute verrière démarrant assez

bas dans le mur. Tout paroissien qui entrait dans l'église

la voyait immédiatement. Cette maîtresse-vitre

illuminait le chœur : c'était l'endroit idéal

pour apposer ses armoiries et affirmer à tous son pouvoir.

Laurent Guitton rappelle que, dans l'acte de fondation de

Saint-Malo daté du 12 juin 1489, Jean II de Rohan offre

«la grant vitre du pignon du chanceau d'icelle».

Chanceau, qui rappelle chancel, signifie chœur.

Il s'agit donc du vitrail principal, donc de la maîtresse-vitre

derrière le maître-autel comme à Ploërmel,

Josselin

ou Guenguat. Mais, quand il y a un déambulatoire bordé

de chapelles rayonnantes, soit il n'y a plus de place pour

la maîtresse-vitre, soit celle-ci est réduite

en hauteur, comme à Dol-de-Bretagne,

donc moins lisible

Certes, le vicomte de Rohan, comme le rappelle Laurent Guitton,

disposait de la prérogative d'insérer ses armoiries

dans la baie «principale» de la chapelle

axiale du chœur.

Mais c'est un bien petit endroit pour un si grand désir

d'affirmation de soi et de rivalité avec le duc !

De fait, Jean II se rattrapa sur les piliers. Malgré

les martelages de la Révolution, on distingue encore

les armes des Rohan sur les côtés antérieurs

des piliers du chœur

à la retombée des arcs. Pour rappeler sa lignée

et sans doute aussi ses prétentions, le vicomte associa

ses armes à celles de sa femme, Marie de Bretagne,

parente du duc François II.

En définitive, que les Beaumanoir soient à l'origine

ou pas de ce «nouveau» style, Jean II de Rohan

aurait eu à choisir entre deux possibilités

: un chevet plat (selon le style initié par son adversaire

François II) avec des armoiries au bas de la maîtresse-vitre,

c'est-à-dire à la place d'honneur, ou bien des

chapelles rayonnantes (pour s'opposer au style de François

II) et des armoiries rejetées sur les piliers du chœur...

Sources : 1) Bretagne gothique

de Philippe Bonnet et Jean-Jacques Rioult, éditions

Picard, 2010 ; 2) Congrès archéologique de

France, Côtes-d'Armor, 2015, article sur l'église

Saint-Malo par Michèle Boccard ; 3) Congrès

archéologique de France tenu à Saint-Brieuc

en 1949, article sur l'église Saint-Malo par René

Couffon ; 4) Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest,

juin 2007, article de Laurent Guitton sur Jean II de Rohan

et Dinan.

|

|

| LA NEF DE L'ÉGLISE

SAINT-MALO |

|

La nef et les bas-côtés ont été reconstruits

de 1855 à 1865.

Ici, le bas-côté nord et les vitraux historiés

illustrant l'histoire de Dinan. |

La chaire à prêcher, du XVIIIe siècle, a

été restaurée en 1902.

Elle provient du couvent des Jacobins de Dinan.

L'ange qui la surmonte a été refait au XIXe siècle. |

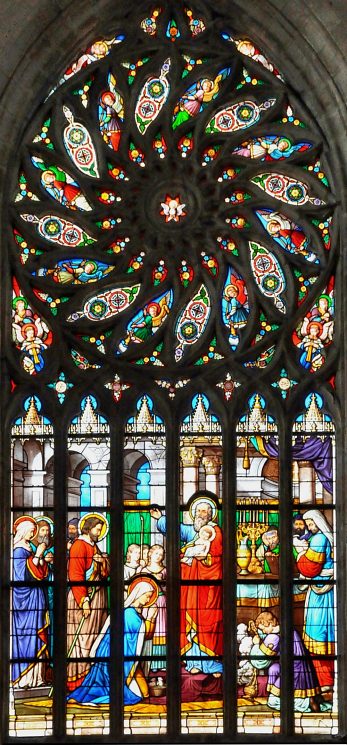

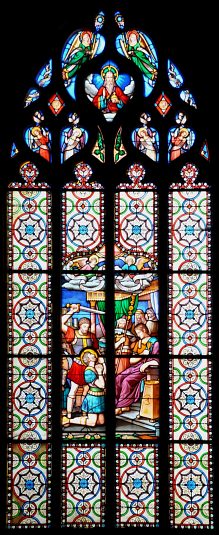

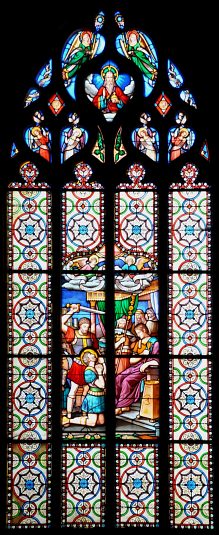

Baie 31 : Présentation de Jésus au temple.

Atelier Eugène Denis, années 1870 ? |

|

|

Architecture

de la nef. Dans les années 1850, les

architectes Guépin et Aubry furent

chargés d'en finir avec le statut d'édifice

inachevé que traînait l'église Saint-Malo

depuis le XVIe siècle. Respectant le style du

gothique breton, ils restaurèrent la nef en lui

ajoutant des bas-côtés nord et sud avec

leurs grandes baies. La source d'inspiration fut évidemment

le chœur.

Ils reproduisirent le même système d'arcatures

avec des piles rondes, des arcades en tiers-points à

pénétration, un intrados à deux

rouleaux chanfreinés. Le vaisseau central et

les bas-côtés furent voûtés

d'ogives.

Guépin et Aubry réutilisèrent,

de manière assez heureuse, des éléments

de la première construction comme les piscines,

les crédences ainsi que la cuve baptismale en

granit sculpté du XVe siècle qui est devenue

depuis un bénitier (photo ci-dessous).

En dépit des verrières historiques des

années 1920 dans les grandes baies, la nef bénéficie

d'une assez bonne luminosité que viennent encore

accroître les petites fenêtres du second

niveau. La photo

du haut de cette page, prise depuis l'avant-nef, montre

un bas-côté sud bien éclairé

par le soleil.

|

|

Éléments anciens dans l'avant-nef : cuve baptismale

du XVe siècle servant de bénitier

et, sur la droite, piscine gothique. |

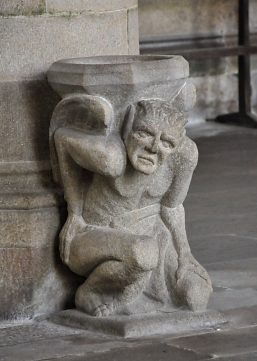

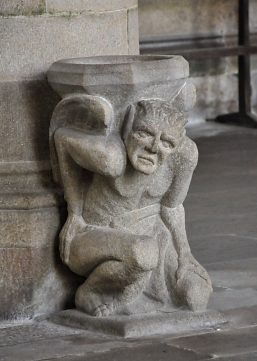

Bénitier porté par le démon.

Œuvre des ouvriers dinannais

Louis Bouchet et Jean Delaune

XIXe siècle. |

|

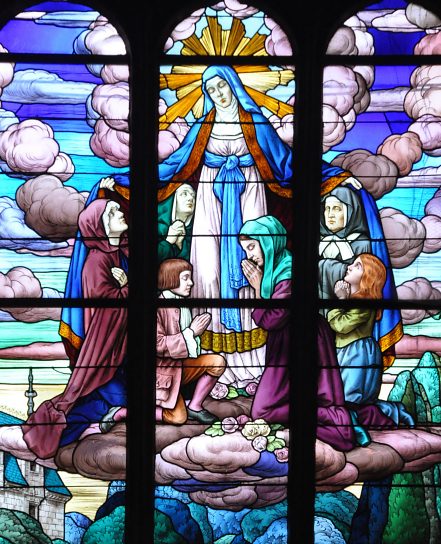

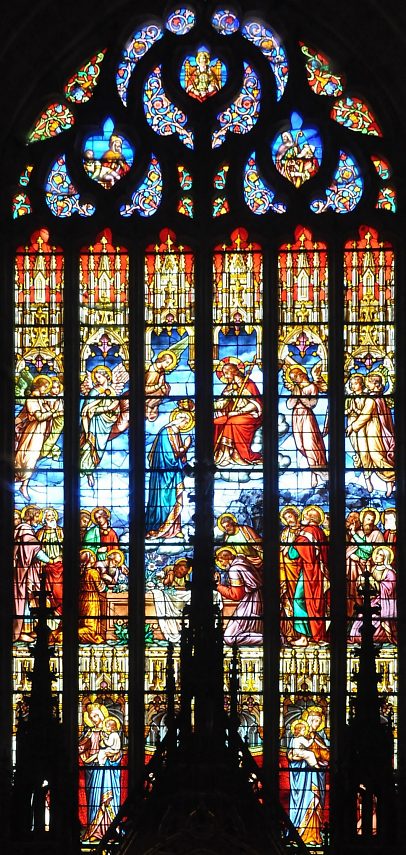

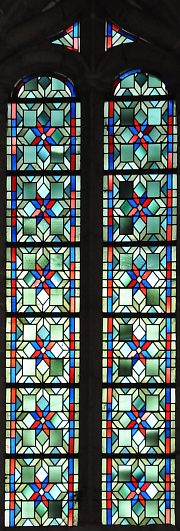

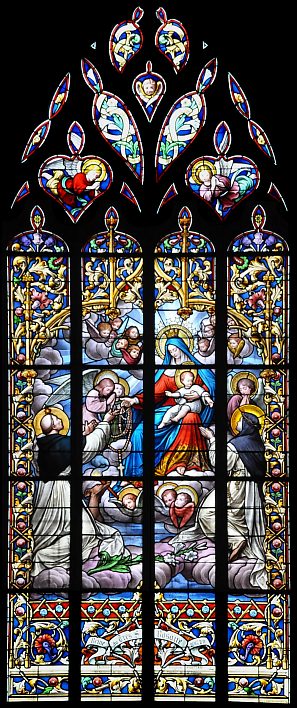

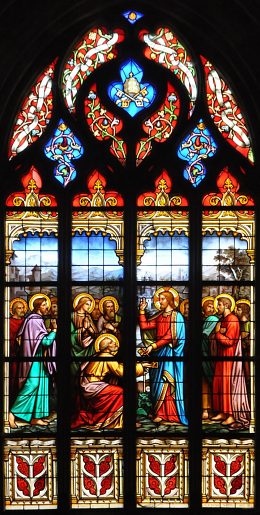

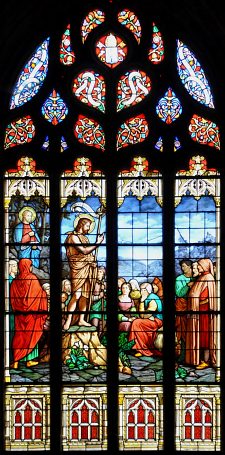

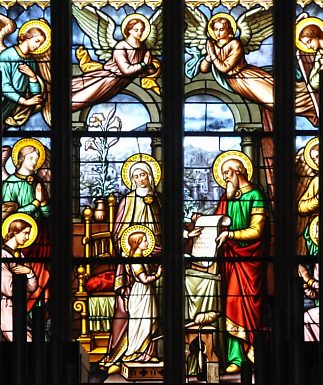

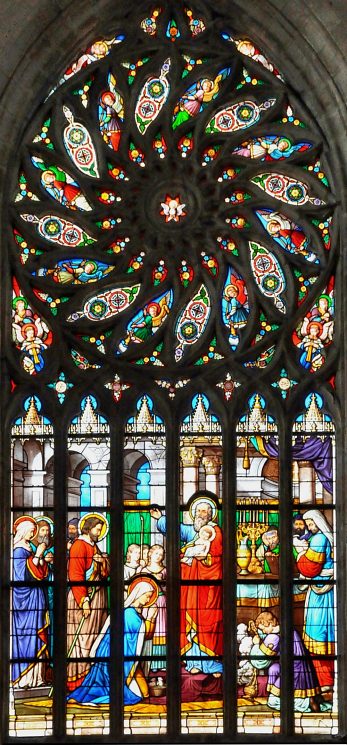

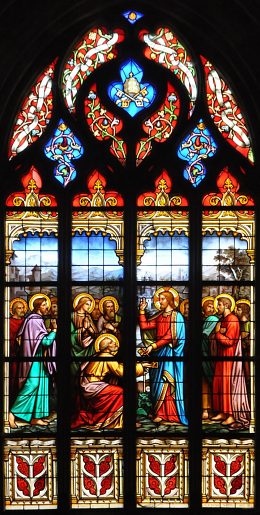

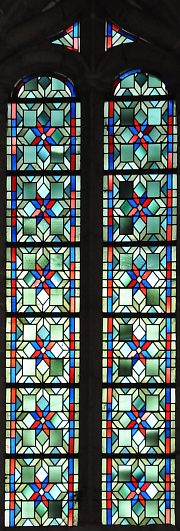

Les

vitraux de Saint-Malo (1/2).

Les vitraux de l'église sont modernes. On sait

que, par le passé, les vitraux affichaient les

armoiries des seigneurs et des familles de la ville,

mais rien n'a survécu à la Révolution.

Le Corpus Vitrearum sur les vitraux de Bretagne

n'en fait pas état.

L'usage en Bretagne est de mettre à profit la

maîtresse-vitre pour y loger une grande verrière

afin d'attirer les regards. C'est le cas à Ploërmel

et à Josselin.

Mais, à l'église, Saint-Malo, pas de chevet

plat, donc pas de maîtresse-vitre. De fait, cette

église, avec ses trois chapelles rayonnantes,

sort complètement du schéma traditionnel

de l'art du vitrail en Bretagne.

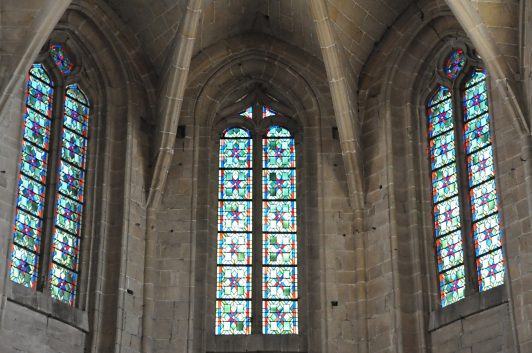

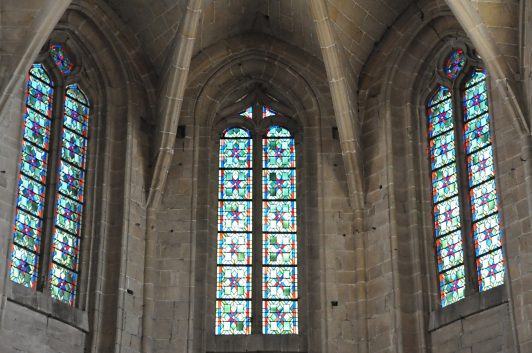

Saint-Malo possède trois sortes de vitraux.

D'abord des vitraux à thème géométrique

ou abstrait, souvent peu colorés, qui permettent

un agréable passage de la lumière. C'est

le cas dans le chevet.

Puis, des vitraux créés dans la seconde

moitié du XIXe siècle, semblables, il

faut bien le dire, à ceux que l'on trouve partout...

Ici, ce sont les ateliers Champigneulle, Lorin, du Carmel

du Mans et surtout celui d'Eugène Denis qui ont

été sollicités. Ils offrent une

petite image au centre d'un décor de figures

géométriques (La

Décollation de saint Victor), une grande

scène sur deux ou trois registres illustrant

un épisode du Nouveau Testament (Jésus

et la Samaritaine, Jésus

remet les clés à Pierre, Prédication

de saint Jean-Baptiste), ---»»

Suite 2/2

ci-dessous.

|

|

Baie 31, détail du tympan : les anges sont obtenus

à partir du même carton, mais leur coloris diffère.

Atelier Eugène Denis, années 1870 ? |

|

Élévations nord de la nef

et vitraux de l'atelier G. Merklen. |

|

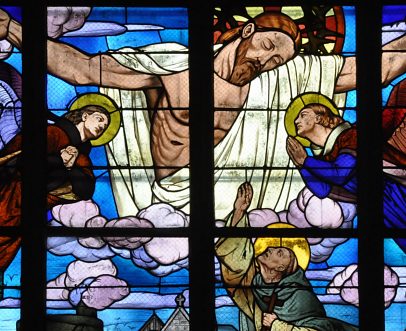

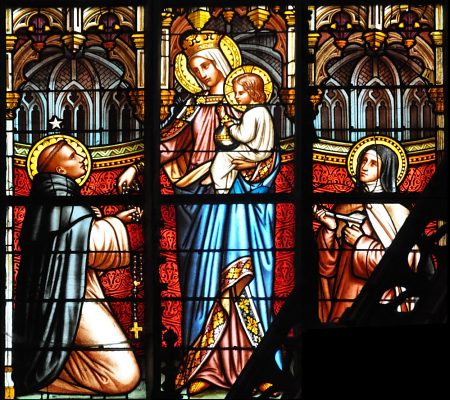

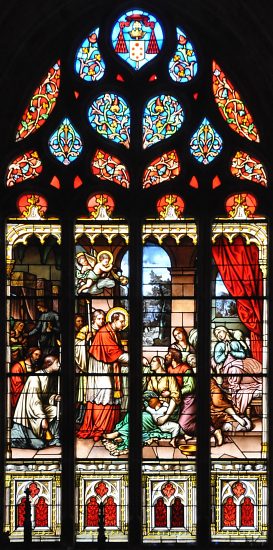

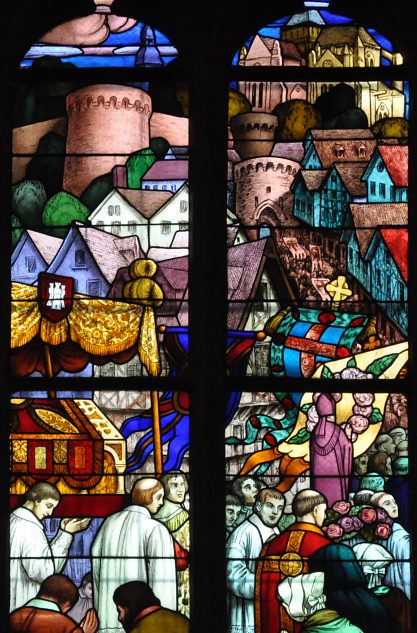

Les

vitraux de Saint-Malo (2/2).

---»» ou une très large scène

marquée par l'ultramontanisme victorieux (La

Vierge remet le rosaire à saint Dominique,

les Âmes

du purgatoire), ou encore un vitrail-tableau dans

les grandes verrières du transept et de la baie

occidentale (Présentation

de Jésus au temple, donné ci-dessus,

Mort et

Couronnement de la Vierge. On notera dans quelques-unes

de ces verrières l'inclusion de paysages en arrière-plan

réalisés en camaïeu de bleus (Jésus

et la Samaritaine) ou de bruns (Jésus

remet les clés à Pierre).

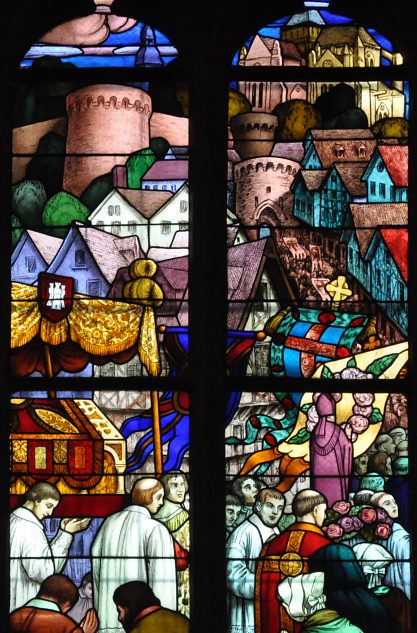

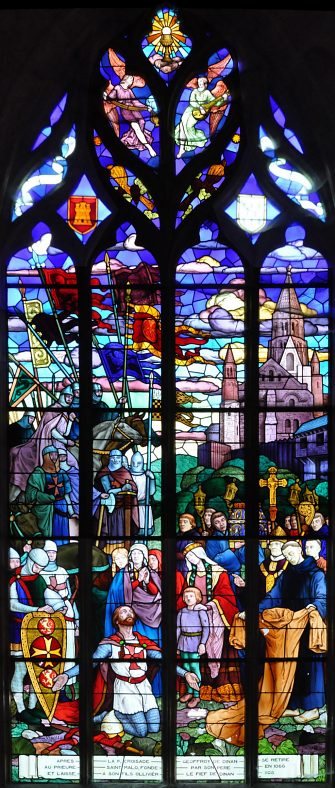

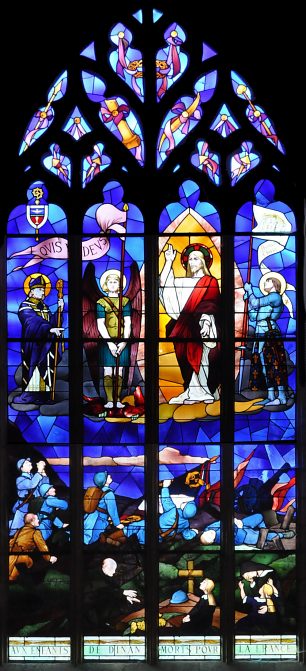

Mais les vitraux les plus intéressants sont sans

nul doute ceux de la nef.

Créés dans les années 1922-1925

par l'atelier Merklen (qui devint ensuite l'atelier

Desjardins) et sur des cartons de Jean Virolle, ils

illustrent des épisodes de l'histoire de Dinan

dans un style qui rappelle un peu la bande dessinée.

Ces œuvres s'intègrent dans la phase de

renouvellement du vitrail historique qui a démarré

au XIXe siècle. L'église Saint-Malo possède

ainsi un cachet artistique unique en Bretagne que le

visiteur prendra plaisir à admirer.

Ces vitraux historiques sont tous reproduits dans cette

page. On y voit les épisodes suivants : Anne

de Bretagne entrant à Dinan en 1505 ; Geoffroy

de Dinan se retire au prieuré Saint-Malo

; Charles

de Blois reçu au couvent des Cordeliers ;

Prédication

de saint Vincent Ferrier ; Grignon

de Monfort rencontre le comte et la comtesse de la Garaye

et enfin La

Translation des reliques du bienheureux saint Malo.

À cette liste, on pourra ajouter le vitrail,

donné ci-contre, Aux

Enfants de Dinan morts pour la France de l'atelier

Charles Champigneulle réalisé, un peu

dans le même style, en 1921.

|

|

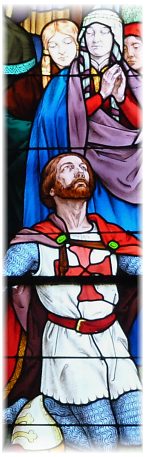

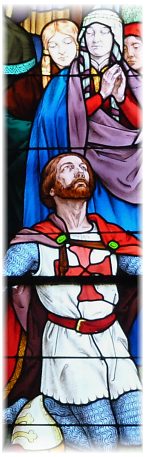

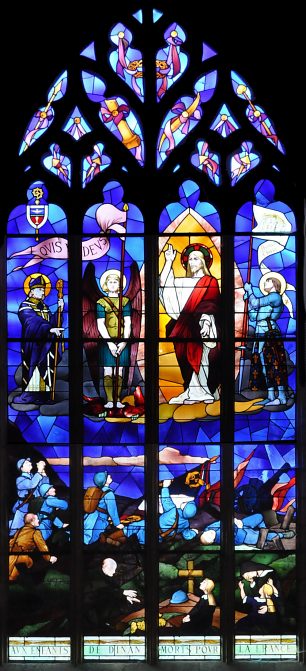

Baie 22, détail : «Aux Enfants de Dinan

morts pour la France» (Atelier Charles Champigneulle,

Paris 1921). |

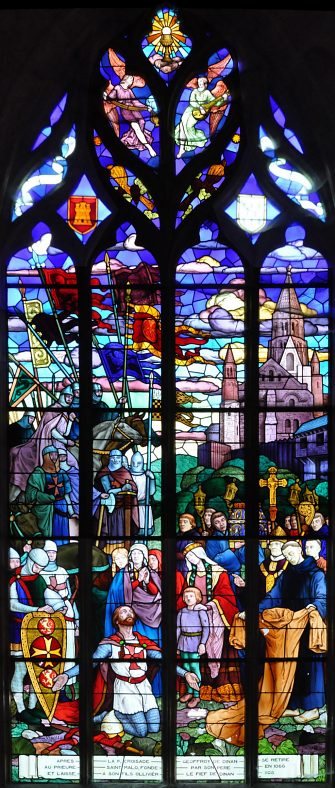

Baie 24 : Geoffroy de Dinan se retire au prieuré

Saint-Malo.

Atelier G. Merklen, Angers 1923. |

Baie 24, détail : chevaliers montés

et chevaliers à pied. |

|

Les

donateurs de l'église Saint-Malo (1/2).

Commencée en 1490, la construction

a été menée rapidement du

fait de l'importance des donations. Une fois le

terrain acquis grâce à un don de

Jean II,

vicomte de Rohan, les offrandes affluèrent,

venant principalement des familles nobles et bourgeoises

de la ville.

Les articles des Congrès archéologiques

de France donnent une liste d'exemples. René

Avalleuc, seigneur de Keroussaud et miseur de

Dinan offre 32 livres en 1490. Denys Gervaise,

receveur du domaine, donne un ducat pour avoir

assis la première pierre du pignon. Jacques

Matignon donne un vieil écu pour avoir

assis la première pierre d'un petit pilier.

Mme de Coëtquen donne vingt livres. Des changeurs

juifs versent quinze livres. La dame de Plumaugat

donne en 1491 douze écus «pour aider

à acquérir la perrière de

Quélinan et pour avoir deux tombes dedans

le cueur de lad. eglise». Sans oublier qu'une

partie des pierres provient de l'ancienne église

Saint-Malo qui a été rasée

en 1487 sur ordre du duc de Bretagne, François

II. ---»» Suite 2/2

à droite

|

|

|

Baie 24, détail : après la croisade, Geoffroy

de Dinan se retire au prieuré Saint-Malo en 1108.

Atelier G. Merklen, Angers 1923. |

|

Baie 22 : «Aux Enfants de Dinan morts pour la France».

Atelier Charles Champigneulle, Paris 1921. |

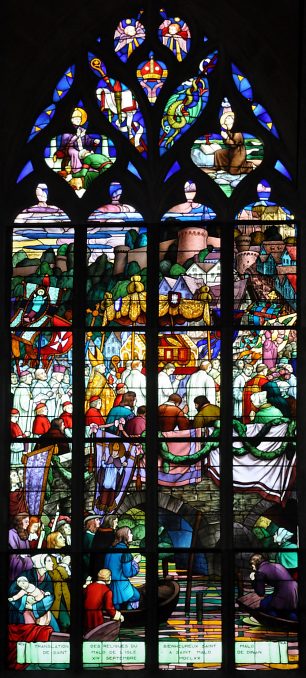

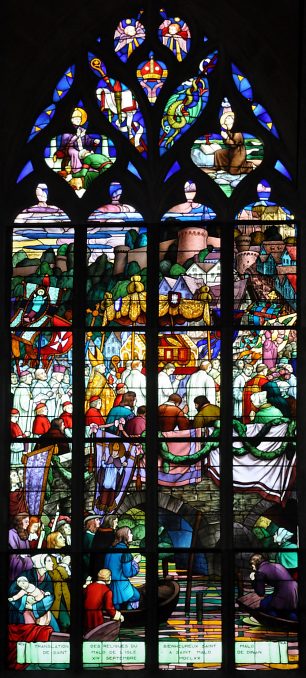

Baie 21 : Translation des reliques du bienheureux saint

Malo.

Atelier G. Merklen, Angers 1924. |

|

Les

donateurs de l'église Saint-Malo (2/2).

---»» En 1949, lors du Congrès

archéologique de France tenu à Saint-Brieuc,

l'historien René Couffon écrit que, une

fois le chœur

élevé et recouvert d'une charpente et

d'un toit de chaume provisoire (septembre 1491), les

ressources étaient passablement épuisées.

On envoya alors à Rome un certain Jean Toullou

auprès de Mgr Thomas James, évêque

de Dol (certainement pour obtenir des subsides du pape

ou, pourquoi pas? des indulgences). En 2015, l'article

de l'historienne Michèle Boccard, pour le Congrès

archéologique dans les Côtes-d'Armor,

va dans le sens contraire ! Sans reprendre cette histoire

de voyage à Rome (qui, s'il a existé,

n'a vraisemblablement pas abouti), elle écrit

que, dans la décennie 1490, le chantier avançait

vite. Deux dons importants de Jean II de Rohan y ont

aidé : deux cents livres tournois en 1493 et

cent autres en 1497.

Puis, le flux financier s'est un peu tari. Selon René

Couffon, Jean II de Rohan est passé à

la Réforme au début du XVIe siècle

et sa générosité s'est asséchée...

Heureusement, les têtes couronnées qui

gèrent la France prirent le relais, ce qui n'est

pas très fréquent. La duchesse Anne de

Bretagne, veuve de Charles VIII en 1498, épouse

Louis XII et devient reine de France pour la seconde

fois. Elle n'a pas oublié sa Bretagne. En 1505,

elle passe à Dinan (voir le vitrail de la baie

23) et offre cent livres à la paroisse. En

1508, son don à la fabrique de l'église

est plus important : cent livres annuelles pendant dix

ans. Le roi Louis XII offrira aussi cent livres en 1511.

La caisse sera bientôt vide. René Couffon

écrit que les trésoriers envoyèrent

en 1517 Guy de Santerre à la Cour pour demander

des secours. Le roi François Ier donna vingt-cinq

écus d'or.

Il y eut encore quelques dons puisqu'une inscription

dans la petite chapelle

de jonction dans le déambulatoire nord indique

qu'elle a été bâtie en 1549.

Le fait essentiel pour l'église est la perte

de son protecteur, qui était aussi son principal

financier, Jean II de Rohan passé à la

Réforme. L'édifice restera inachevé

jusqu'au Second Empire : pas de tour à la croisée

; pas de flèche ; pas de bas-côtés

bordant la nef et pas de nef disponible.

Sources : 1) Congrès

archéologique de France, Côtes-d'Armor,

2015, article sur l'église Saint-Malo par Michèle

Boccard ; 2) Congrès archéologique

de France tenu à Saint-Brieuc en 1949, article

sur l'église Saint-Malo par René Couffon.

|

|

|

|

Les donateurs

de l'église Saint-Malo : une rivalité entre

Jehan II de Rohan et Anne de Bretagne ? (1/3)

Le vicomte Jean II de Rohan est présenté

par l'Histoire comme le fondateur et le bienfaiteur de l'église

Saint-Malo. En tant que fondateur, la chose est certaine.

Passé au service de la France dès la guerre

d'indépendance de la Bretagne (1487-1491), il est devenu

maître de la ville de Dinan

après sa reddition à Charles VIII. Jean II reprend

alors à son compte la promesse de son rival, le duc

de Bretagne François II, de reconstruire l'ancienne

église Saint-Malo, située hors les murs et détruite

en 1487 sur ordre ducal.

Rohan a de l'ambition. Il est déjà «premier

baron de Bretagne», c'est-à-dire le deuxième

personnage du duché après François II

en personne, mais il veut devenir duc à la place du

duc ! François II s'éteint en 1488. Après

Dinan, Jean II part guerroyer en Basse-Bretagne et se fait

même appeler «duc». Charles VIII doit le

rappeler à la raison. En revanche, pour le mécénat,

le «premier baron» a tout loisir d'évincer

son défunt rival. À Dinan,

pour la reconstruction promise de l'église détruite,

il va prendre sa place. Bientôt, il s'immiscera dans

l'édification du monastère des Clarisses, fondé

par François II en 1480 et dont la construction a été

retardée.

Rappelons ici que Dinan,

au XVe siècle, est de la même taille que Vannes

et qu'elle dépasse Saint-Malo. C'est la troisième

ville dans l'ordre de l'impôt annuel versé à

l'État breton. Cité riche, Dinan

est aussi une place militaire stratégique avec ses

remparts et son château qui dominent la vallée

de la Rance.

Revenons à l'église Saint-Malo. En 1489, Jean

II débourse plus de 557 livres tournois pour l'achat

des bien-fonds. De plus, il s'engage à payer la maîtresse-vitre

derrière le maître-autel et à faire «aumône

et libéralités» à la paroisse.

En 1493, il débourse à nouveau deux cents livres.

Un peu plus tard, il demande au receveur de la ville de prélever

cent livres sur les recettes de la ville au bénéfice

de l'église. Cela fait plus de 850 livres.

Dans son article de 2007 dans les Annales de Bretagne et

des Pays de l'Ouest, l'historien Laurent Guitton signale

que cette somme correspond en fait au salaire d'un maître

maçon (disons d'un architecte) pendant quinze ans.

Ce qui est peu pour un personnage de cette importance. Qui

est Jean II de Rohan ? Laurent Guitton cite son titre

: «le très redouté, haut et puissant Monseigneur

Jehan, Vicomte de Rohan et de Léon, Comte de Porhouët

et de la Ganasche et seigneur de Beauvoir sur mer».

Il possède le cinquième des terres de la Bretagne

et ses revenus sont aussi élevés que son titre

est long ! Laurent Guitton cite les travaux de l'historien

Yvonig Gicquel qui a calculé les revenus nets de son

domaine personnel : environ vingt mille livres annuelles dès

les années 1480 puis, par le biais de son ralliement

à Charles VIII, entre quarante et cinquante mille livres

dès le début du XVIe siècle (Jean II

s'éteindra en 1516). Au sein de cette immense fortune,

que représentent 850 livres ? Dans le même

temps, le vicomte finance la construction ou l'agrandissement

d'une vingtaine d'édifices religieux en Bretagne auxquels

il faut ajouter les travaux de sa forteresse de Pontivy et

ceux de la coûteuse façade de son château

de Josselin.

Nommé par Charles VIII, en 1488, capitaine de la place

et de la forteresse de Dinan et du château voisin de

Léon, il en reçoit évidemment les bénéfices

qui y sont rattachés. En 1490, ce sont les revenus

de la châtellenie de Dinan qui tombent dans sa poche,

c'est-à-dire les droits à l'intérieur

de la ville et dans trente-trois paroisses alentour. À

cela s'ajoutent les fouages de l'archidiaconé de Dinan

: «l'impôt direct levé sur tous les foyers

roturiers des campagnes de la moitié septentrionale

de l'évêché de Saint-Malo», précise

Laurent Guitton. S'être rangé au côté

du roi de France se révèle très lucratif.

---»» Suite 2/3

|

|

Baie 21, détail : Translation des reliques du

bienheureux saint Malo.

Atelier G. Merklen, Angers 1924. |

| LA BAIE 23 - ANNE

DE BRETAGNE ENTRE À DINAN EN 1505 |

|

Baie 23 : Entrée d'Anne de Bretagne, reine de France,

à Dinan par la Porte de Brest en 1505.

Atelier Desjardins, Angers 1926. |

Baie 23, détail : Anne de Bretagne, reine de France,

entre à Dinan en 1505.

Atelier Desjardins, Angers 1926. |

Chapelle latérale sud dans le bas-côté de

la nef avec son autel néogothique dédié

à saint Victor. |

|

Baie 27, détail : Charles de Blois, duc de Bretagne

est reçu au couvent des Cordeliers.

Atelier G. Merklen, années 1920 ? |

Retable de bois dans la chapelle latérale sud Saint-Victor.

|

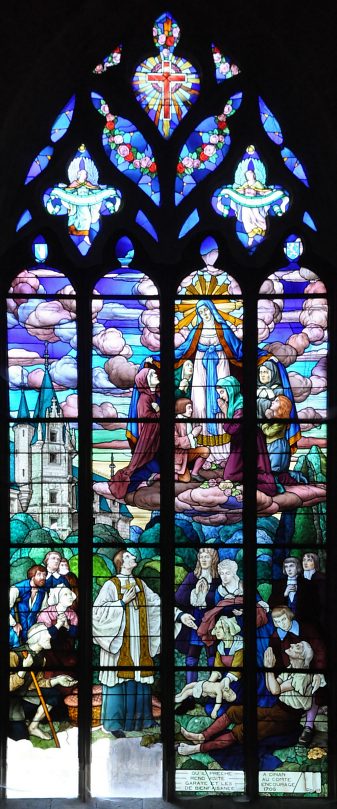

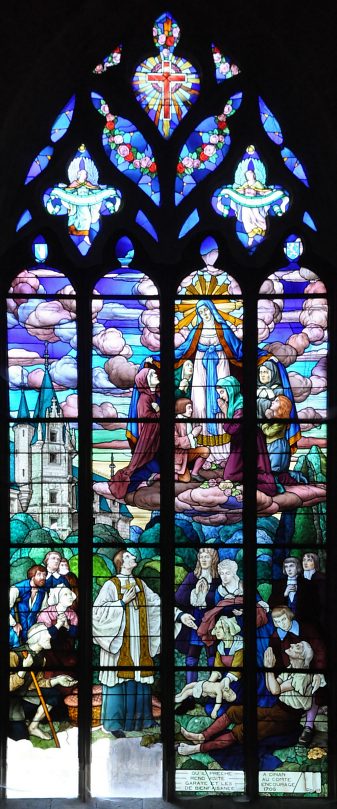

Baie 20 : Grignon de Monfort rencontre le comte

et la comtesse

de la Garaye en 1706 au château de la Garaye.

Atelier G. Merklen Angers 1923. |

Chemin de croix

XIXe siècle ?

Station I : Jésus est condamné à mort. |

|

|

Statue de saint Victor

dans la chapelle Saint-Victor.

Bois peint, XIXe siècle ? |

Baie 16 : Décollation de saint Victor.

Atelier Eugène Denis, années 1870 ? |

|

|

Le bas-côté sud créé au XIXe siècle

et la nef. |

|

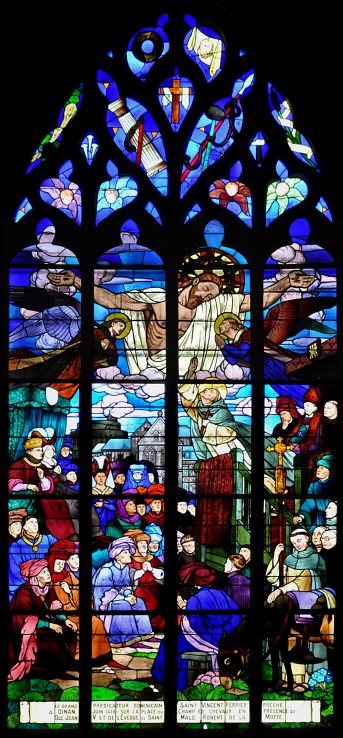

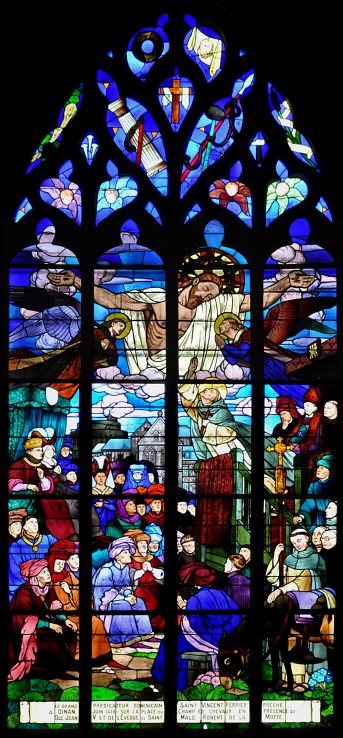

Baie 27 : CHARLES DE BOIS, duc de Bretagne

et ses féaux DUGUESCLIN et BEAUMANOIR

sont reçus au couvent des Cordeliers.

Atelier G. Merklen, années 1920 ? |

Baie 25 : Prédication de saint Vincent Ferrier

en 1418 à Dinan

en présence de l'évêque de Saint-Malo et

du duc de Bretagne.

Atelier G. Merklen, années 1920 ? |

Baie 16, détail : Décollation de saint

Victor.

Atelier Eugène Denis, années 1870 ? |

«««---

Au milieu de la photo, le pilier massif de trois mètres

de diamètre est l'un des quatre piliers de la croisée.

Ces piliers massifs, élevés à partir

de 1490, étaient prévus pour

soutenir une flèche qui n'a jamais été

construite. |

|

|

|

Les donateurs

de l'église Saint-Malo : une rivalité entre

Jehan II de Rohan et Anne de Bretagne ? (2/3)

---»» Par ailleurs, à Dinan,

le vicomte de Rohan a su placer des hommes de confiance aux

postes clés, se créant ainsi un véritable

réseau. Il a fait mieux : il a utilisé à

son profit, dans toute la Bretagne, des agents qui travaillaient

pour le duc, notamment la famille Avalleuc. Cette famille,

originaire de la région de Josselin-Ploërmel (le

cœur du fief des Rohan) était très présente

dans l'administration ducale où elle comptait plusieurs

officiers de finances. La constitution de ce réseau

d'«agents doubles» permit au vicomte, souligne

Laurent Guitton, d'employer les officiers ducaux à

son unique service, une fois commencée la guerre contre

Charles VIII.

Il cite d'autre part les conclusions d'une étude menée

par l'historien Jean Kerhervé : Jean II de Rohan mit

en place «une vaste organisation clandestine destinée

à financer sur le pays les opérations militaires

du parti francophile et à réduire d'autant plus

les moyens d'action de l'État breton» [Kerhervé].

De la sorte, dans l'ensemble du duché de Bretagne pendant

la guerre d'Indépendance, un petit nombre de percepteurs,

nommés par François II, aura réussi à

détourner de l'impôt public plus de trente mille

livres au profit de Jean II... Jean Kerhervé donne

un exemple : l'un des agents était le receveur du fouage

de l'évêché de Saint-Brieuc, un dénommé

Denis Gervaise. En 1490, Jean II lui attribua le poste de

receveur du domaine de Dinan.

Certainement pour service rendu. C'est aussi en 1490 que la

duchesse Anne lança contre Gervaise un ordre d'arrestation...

qui ne fut jamais exécuté !

Jean II n'oubliait pas son mécénat et ses édifices.

Laurent Guitton ajoute qu'il incita son réseau d'officiers

à contribuer personnellement à la construction

de l'église Saint-Malo par des dons. Ainsi René

Avalleuc, Denis Gervaise, Mme de Plumaugat, femme de Charles

du Breuil (rival malheureux de René Avalleuc) - voir

plus haut.

L'ambitieux Jean II voulait le duché pour lui. Sa relation

avec la fille de François II († 1488), la jeune

duchesse Anne, fut très conflictuelle. Il chercha en

vain à l'épouser. Il essaya ensuite de la marier

à son fils aîné, puis à son fils

cadet. Sans plus de succès. Il combattit contre elle

lors de la guerre d'indépendance. En 1492, il prit

part au «complot breton» qui réclamait

l'aide d'Henry VII d'Angleterre pour chasser les Français

du duché. (Il fut pardonné par Charles VIII.)

Selon Georges Minois (cité par Laurent Guitton), il

faut encore y ajouter les nombreux procès intentés

à la duchesse pour lui arracher des avantages.

En 1491, par son mariage avec Charles VIII, Anne devient reine

de France. Pour les historiens, ce n'est pourtant qu'à

partir de 1498 et de son remariage avec Louis XII que les

querelles bretonnes vont s'apaiser. En effet, elle doit s'efforcer

de rallier la noblesse du duché à la couronne.

Les droits de Rohan sur sa ville de Dinan sont ainsi confirmés

en octobre 1498. L'ancien trublion est même salué

comme le «très cher et très aimé

cousin». Le mois précédent, la reine-duchesse

s'était rendue à Dinan,

mais, à part ses prières dans les églises,

on ne sait rien de sa visite qu'elle voulait sans éclat.

On ignore si elle a fait des dons. ---»»

Suite 3/3

ci-dessous

|

|

Baie 20, détail : Grignon de Monfort rencontre le comte

et la comtesse

de la Garaye en 1706 au château de la Garaye.

Atelier G. Merklen Angers 1923. |

|

|

Les donateurs

de l'église Saint-Malo : une rivalité entre

Jehan II de Rohan et Anne de Bretagne ? (3/3)

---»» En revanche, elle revint en

1505 à l'occasion d'un tour de Bretagne. Son entrée

dans la ville, en compagnie de Jean II, fut très solennelle

et saluée par de nombreux Dinannais - voir le vitrail

de la baie 23.

Elle fit un don de cent livres à la paroisse Saint-Malo.

En 1507, elle n'effectua qu'un bref passage. Elle sera néanmoins

désignée marraine de la nouvelle cloche du beffroi

; Jean II en sera le parrain. En 1508, elle s'engagea à

verser cent livres pendant dix ans. Le roi Louis XII donnera

lui aussi cent livres en 1511. Le couple royal a donc contribué

pour mille deux cents livres à l'édification

de l'église Saint-Malo, vraisemblablement plus que

Jean II de Rohan, resté dans l'Histoire comme le fondateur

officiel.

Comment analyser cette donation royale ? Est-ce la façon

de la reine-duchesse d'honorer, sur le tard, la promesse de

son père de reconstruire Saint-Malo intra muros ?

Est-ce la volonté de concurrencer l'acte de fondation

du vicomte Jean et de s'afficher autant mécène

que lui, voire davantage ? Ou est-ce tout simplement

le désir, sans arrière-pensée, d'embellir

l'église et, par-delà, la ville de Dinan ?

Laurent Guitton livre les trois hypothèses, mais aucun

élément historique ne nous est parvenu pour

autoriser un choix.

Source : Annales de Bretagne

et des Pays de l'Ouest, tome 114, juin 2007, article de

Laurent Guitton : «Un

vicomte dans la cité : Jean II de Rohan et Dinan».

|

«««---

Baie 25, détail : Prédication de saint Vincent

Ferrier en 1418 à Dinan

en présence de l'évêque de Saint-Malo et

du duc de Bretagne.

Atelier G. Merklen, années 1920 ? |

|

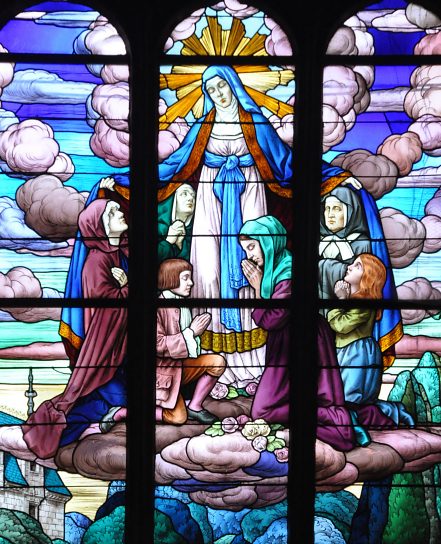

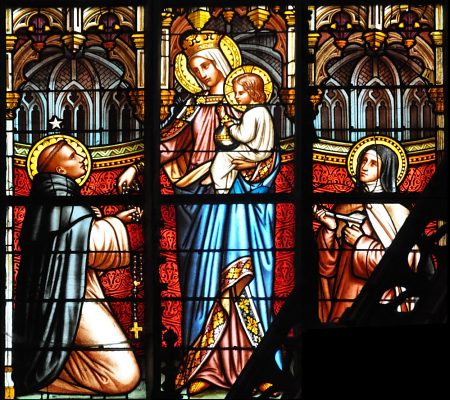

Baie 18 : La Vierge remet le rosaire à saint Dominique.

Atelier Charles Lorin, Chartres 1901. |

Constructions des années

1855-1865 ---»»»

Elles respectent les plans du XVe siècle et l'esprit

du gothique breton visible dans le chœur : piles

rondes

et arcs en pénétration. |

|

|

Baie 18, détail : La Vierge remet le rosaire à

saint Dominique.

Atelier Charles Lorin, Chartres 1901. |

|

|

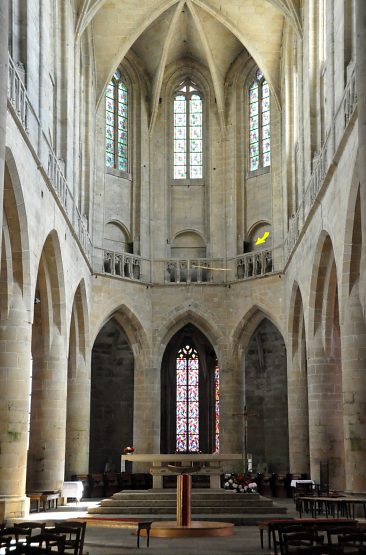

| L'ÉGLISE

SAINT-MALO DES XVe, XVIe ET XVIIe SIÈCLES : TRANSEPT

ET CHŒUR |

|

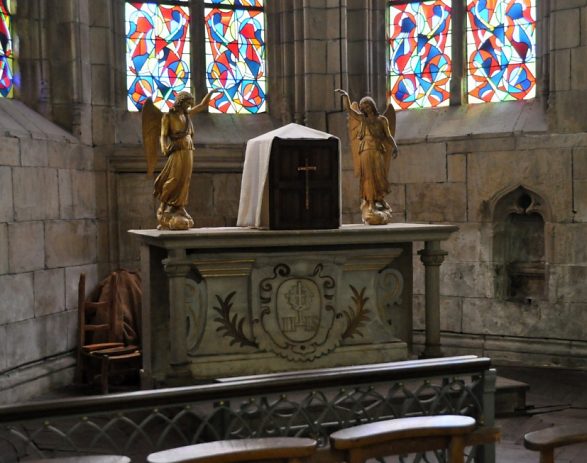

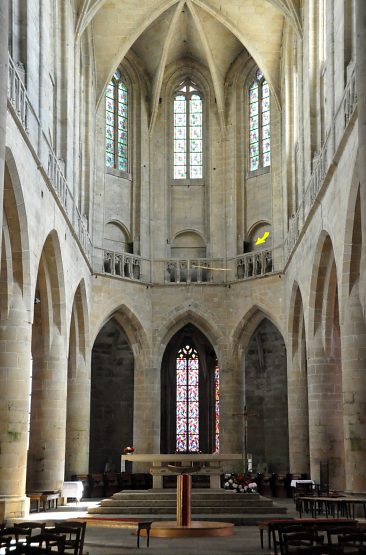

Vue d'ensemble du chœur de l'église Saint-Malo.

Le maître-autel date du XVIIIe siècle et provient de

l'abbaye de Lehon. |

|

|

|

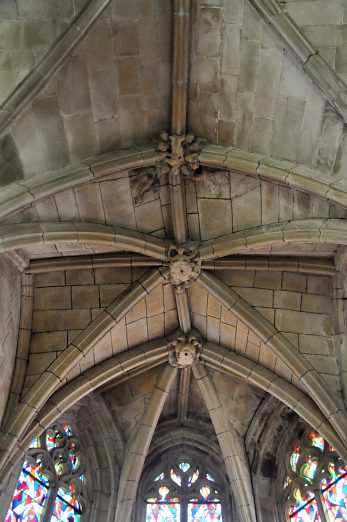

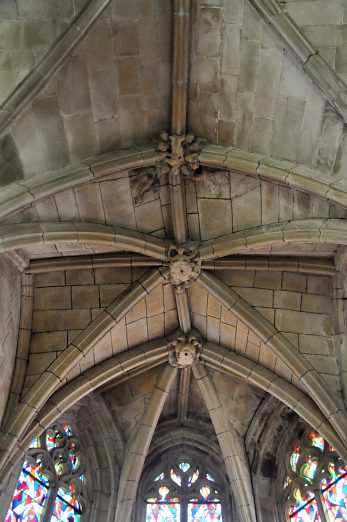

Architecture

et ornementation du transept et du chœur.

Ce sont les parties anciennes de l'édifice. Elles

sont très sobres. Comme on le voit ci-dessus,

les arcades du premier niveau retombent en pénétration

dans les piles rondes. Leurs intrados possèdent

deux rouleaux chanfreinés comme à la basilique

Saint-Sauveur

de Dinan, toute proche.

En général, dans les grandes églises

bretonnes bâties jusqu'au XVe siècle, l'élévation

est à trois niveaux : grandes arcades, triforium

et fenêtres hautes. À Saint-Malo, le chœur

des XVe et XVIe siècles n'en a que deux. Les

historiens pensent en connaître l'explication.

Le maître d'œuvre du chantier depuis l'année

de démarrage (1489) était un certain Guillaume

Juhel. En 1505, il est remplacé par un dénommé

Jean Lemaître (on en ignore la raison).

Ce dernier est aussitôt envoyé par le chapitre

à Coutances pour étudier la construction

de l'église Saint-Pierre, déjà

bien avancée. Or Saint-Pierre, édifice

de bonne taille, n'a que deux niveaux. Jean Lemaître

se serait donc inspiré du modèle normand.

Le second niveau du chœur est une suite d'arcs

de décharge séparés par des murs

épais. Dans les parties tournantes (photo ci-dessus),

cet arc contient, en haut, une baie vitrée à

deux lancettes et, en bas, un arc en plein cintre bordé

d'un garde-corps

à quatre motifs trilobés. Dans les parties

droites du chœur (photo plus

bas), l'arc de décharge, plus large, abrite

une baie à quatre lancettes et un garde-corps

à six motifs trilobés.

On remarquera que Jean Lemaître a reproduit un

modèle d'élévation typiquement

breton : le garde-corps

est fractionné afin de ne pas casser la tombée

des pans de mur. La lecture horizontale de la galerie

apparaît ainsi brisée au bénéfice

de sa lecture verticale. Ce modèle de garde-corps,

vieux de plus de cent ans, «était largement

usité au XVe siècle dans les triforiums

bretons» écrivent Philippe Bonnet et Jean-Jacques

Rioult en 2010 dans Bretagne gothique. Évidemment,

Jean Lemaître a dû assurer la continuité

de la galerie de circulation en prévoyant une

trouée au niveau de chaque pan de mur, comme

le montre une photo

du garde-corps plus bas, reproduisant ainsi de manière

systématique ce qu'on appelle en Champagne le

passage champenois.

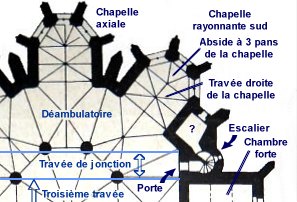

Le déambulatoire présente un point intéressant

développé par l'historienne Michèle

Boccard lors du Congrès archéologique

de France de 2015 : la liaison entre les travées

droites du chœur et les chapelles du chevet paraît

maladroite. On en a un aperçu sur le plan ci-contre

et sur l'extrait

de plan plus bas. La troisième travée

vient buter au sud sur le mur de la sacristie. Mais

il faut assurer la liaison de cette travée avec

les parties tournantes et leurs trois chapelles rayonnantes.

Ce qui se fait par le biais d'une étroite travée

de plan triangulaire, un peu biscornue. Au sud, cette

étroite travée se termine par l'escalier

menant au premier étage de ce que l'historienne

Michèle Boccard appelle la chambre forte

(extrait

de plan plus bas). Au nord, l'espace est comblé

par une petite

chapelle construite en 1549 grâce à

une donation de Jehan de la Haye. Cette chapelle devait

servir de sépulture à sa famille.

Le visiteur intéressé pourra constater,

comme le fait remarquer Michèle Boccard, que

l'arc qui ouvre cette chapelle sur le déambulatoire

retombe maladroitement vers l'est. Il est probable que

le dessin du plan de cette travée de jonction

a donné du fil à retordre à l'architecte.

Le déambulatoire de Saint-Malo ouvre sur trois

chapelles rayonnantes pentagonales : c'est un choix

courant en Normandie, mais rare en Bretagne où

l'on privilégie plutôt les chevets plats

(églises de Ploërmel,

Genguat et Josselin

par exemple) ou encore les chevets à trois pans

coupés. Michèle Boccard rappelle qu'en

Bretagne seule la cathédrale de Tréguier

possède un chevet à trois chapelles rayonnantes,

édifié à la charnière des

XIVe et XVe siècles. Mais elle souligne qu'il

existe une différence notable entre les deux

édifices : à Saint-Malo de Dinan, les

chapelles possèdent une travée droite,

puis par une abside à trois pans, ce qui crée

une forte saillie sur le pourtour du chevet ; à

Tréguier, les chapelles n'ont qu'une seule abside.

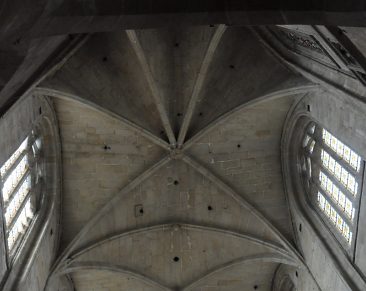

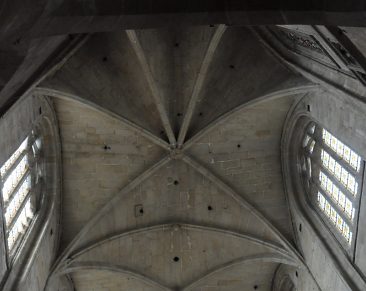

La voûte

du déambulatoire est en berceau brisé.

Les nervures des retombées d'ogives ont été

ajoutées pour la beauté de l'ensemble

et n'ont aucun rôle de soutien. Les chapelles

rayonnantes sont, quant à elles, voûtées

d'ogives, mais la liaison entre les fausses nervures

du déambulatoire et les vraies nervures des chapelles

est assez maladroite comme on peut le voir sur une photo

plus bas.

Le déambulatoire sud possède une série

de clés

de voûte sculptées dans le granit centrées

autour du thème de la Passion. Malgré

les dégradations de la Révolution, les

chapelles du chœur ont conservé un mobilier

d'attache en granit sculpté. On y trouve des

retables à fortes moulures ou des crédences

avec ou sans enfeu. Il est clair que la construction

de ces chapelles a été financée

par des familles nobles ou bourgeoises aisées

de Dinan au XVIe siècle.

Sources : 1) Bretagne

gothique de Philippe Bonnet et Jean-Jacques Rioult,

éditions Picard, 2010 ; 2) Congrès

archéologique de France, Côtes-d'Armor,

2015, article sur l'église Saint-Malo par Michèle

Boccard.

|

|

Le pilier sud-est de la croisée contient une inscription

de 1490 relative au début de la construction. |

|

| LES CROISILLONS

DU TRANSEPT |

|

Le grand orgue de l'église dans le croisillon sud du

transept.

Il est l'œuvre du facteur anglais Oldknow et date de 1889. |

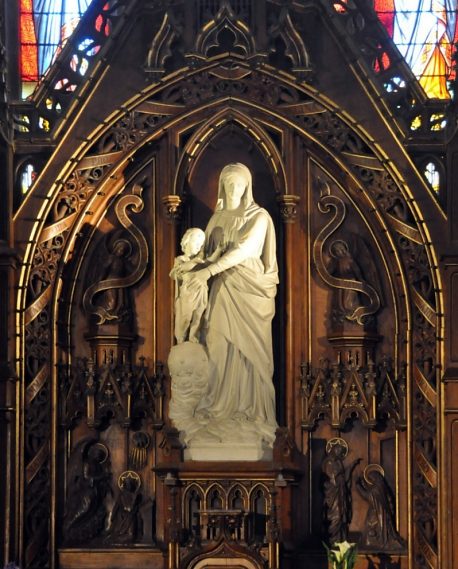

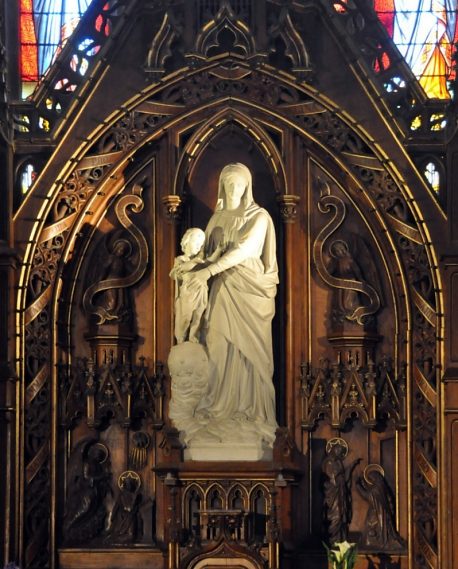

Autel de la Vierge : détail central.

La statue de la Vierge à l'Enfant est en marbre blanc.

XIXe siècle.

À partir de 1598, la chapelle du bras nord abrita la

corporation

des drapiers, des sergiers et des épiciers. |

|

Les tuyaux peints du grand orgue. |

L'autel de la Vierge (XIXe siècle) dans le croisillon

nord du transept. |

|

Deux statues du XVIIIe siècle

dans l'autel de la Vierge. |

|

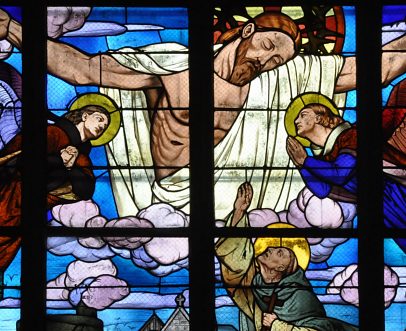

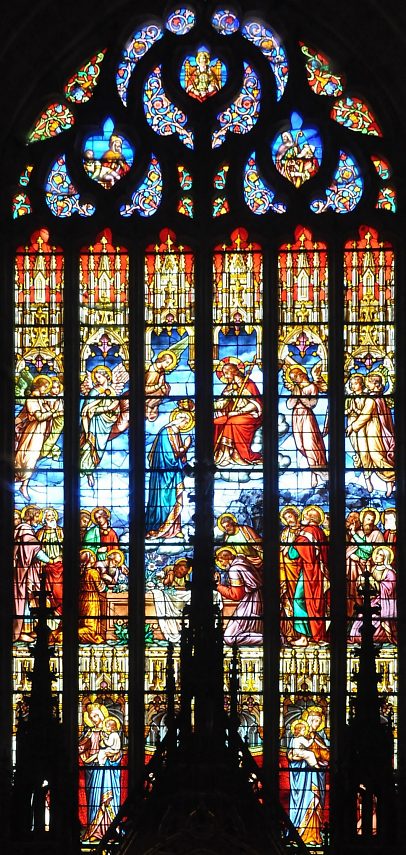

Baie 17 : Mort de la Vierge et Couronnement de la Vierge.

Atelier Eugène Denis, Nantes 1875.

Baie 17, détail : La Vierge remet le scapulaire à

saint Simon Stock ---»»»

en présence d'une sainte. Laquelle ? |

Baie 17, détail : La Vierge remet le rosaire à

saint Dominique en présence d'une sainte tenant une flèche.

Est-ce sainte Ursule ? Est-ce sainte Thérèse d'Avila

? |

|

La

Vierge remet le rosaire et le scapulaire.

Les deux hauts pinacles latéraux du retable de

la Vierge empêchent de voir ces deux scènes

convenablement. Leur reconstitution partielle est donnée

ici à partir de plusieurs photos redressées.

Saint Dominique est associé à une sainte

tenant une flèche : Ursule? Thérèse

d'Avila? Et pourquoi? En bas, saint Simon Stock porte

l'habit des carmes et reçoit le scapulaire en

présence d'une autre sainte. Laquelle? Sainte

Claire, fondatrice des clarisses? Ces deux scènes

laissent planer quelques mystères.

|

|

|

|

Baie 17, détail : Mort de la Vierge et Couronnement

de la Vierge.

Atelier Eugène Denis, Nantes 1875.

Dans le tombeau, les apôtres découvrent un lit de fleurs

à la place de la dépouille de Marie. |

| LE DÉAMBULATOIRE

ET LES CHAPELLES DU CHŒUR |

|

Déambulatoire : clé de voûte représentant

la Sainte Face. |

Déambulatoire : clé de voûte. |

Déambulatoire : clé de voûte avec armoiries. |

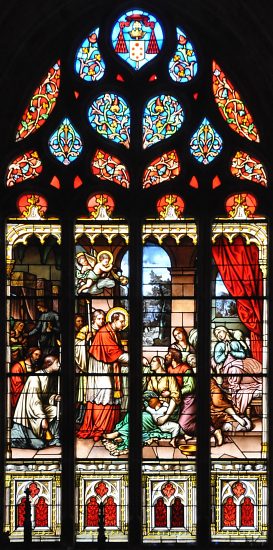

Baie 13 : saint Charles Borromée remet

le viatique aux pestiférés de Milan.

Atelier Eugène Denis ? |

|

Le déambulatoire sud avec deux chapelles.

Au premier plan à droite, la chapelle Saint-Pierre. |

Déambulatoire : l'agneau pascal

dans la clé de voûte d'une chapelle. |

Groupe sculpté représentant

l'Éducation de la Vierge

dans le déambulatoire. |

|

«La Barque de Saint Pierre»

Bas-relief dans la chapelle Saint-Pierre.

XIXe siècle ? |

Enfeu dans une chapelle du déambulatoire et ses armoiries

---»»

XVe siècle. |

Armoiries d'un enfeu. |

|

Déambulatoire : clé de voûte

avec un ange tenant un écusson

(martelé à la Révolution). |

La voûte oblongue d'une chapelle sud du déambulatoire

XVIe siècle. |

Déambulatoire : clé de voûte

avec un ange tenant un écusson

(martelé à la Révolution). |

Le déambulatoire sud et ses fausses retombées

d'ogives.

La maladresse de la liaison entre les fausses voûtes d'ogives

du déambulatoire et les ogives des chapelles rayonnantes

est ici bien visible (flèche). |

Baie 10 : Jésus et la Samaritaine

Atelier Eugène Denis, Nantes 1874.

|

Baie 12 : Jésus remet les clés à

Pierre.

Atelier Eugène Denis, Nantes 1876. |

Les deux niveaux de l'élévation dans le

chœur. Ici, le côté nord.

Le garde-corps s'interrompt à chaque pan de mur.

Il faut ---»»

donc prévoir des passages dans le mur pour permettre

la circulation dans la galerie. |

|

|

Fresque polychrome dans une chapelle du déambulatoire. |

Retable du XIXe siècle dans une chapelle du déambulatoire. |

Le garde-corps de la galerie au-dessus du premier niveau de

l'élévation. |

|

Baie 10, détail : Jésus et la Samaritaine avec

le paysage d'arrière-plan en camaïeu de bleus.

Atelier Eugène Denis, Nantes 1874.

La pratique du camaïeu de bleus dans les paysages est imitée

des peintres verriers de la Renaissance. |

Statue d'un évêque dans un retable

XIXe siècle. |

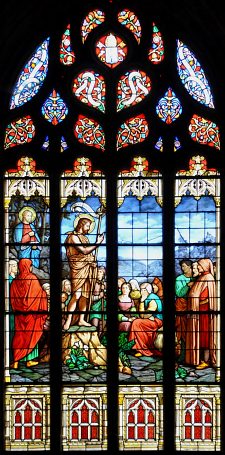

Baie 15 : Prédication de saint Jean-Baptiste.

Atelier Eugène Denis, Nantes 1881. |

|

|

Baie 12, détail : Jésus remet les clés à Pierre.

Atelier Eugène Denis, Nantes 1876.

Décor en camaïeu de bruns et de bleus à l'arrière-plan. |

|

|

Baie 9 : les Âmes du purgatoire.

Atelier Charles Champigneulle 1893. |

|

|

Baie 9, détail : La Vierge et l'Enfant. |

|

Le purgatoire

(2/2). ---»» de l'hagiographe

Charles Barthélemy, directeur des Annales Hagiologiques

de la France, avec le court texte proposé par le

chanoine Jean-François Godescard au XVIIIe siècle.

L'illustration du purgatoire est assez courant dans les églises.

On le rencontre en tableau : cathédrale Saint-Pierre

de Saintes,

église Notre-Dame-des-Marais

à La

Ferté-Bernard, église de la Sainte-Trinité

à Paris. Quant à la grande toile Le passage

des âmes du purgatoire au ciel, une œuvre magnifique

de Gabriel Briard (1725-1777) à l'église parisienne

de Sainte-Marguerite

dans le 11e arrondissement, elle est un incontournable du

thème.

Au XIXe siècle, plus encore que dans les toiles, le

feu de l'Enfer rougissant aux pieds des affligés du

purgatoire se voit dans les vitraux. Les peintres verriers

savaient se surpasser pour créer des scènes

édifiantes. On pourra consulter l'église Saint-Vivien

à Saintes

(atelier Dagrand, 1896), l'église Notre-Dame

à Chateauroux

(atelier Lobin, années 1880), l'église Saint-Étienne

à Fécamp

(atelier Boulanger, 1891) ou encore l'église Notre-Dame

à Dole

dans le Jura (atelier du Carmel du Mans, vers 1864).

À l'inverse, sans ajouter de feu infernal, d'autres

artistes du XIXe siècle représentent les âmes

du purgatoire dans une simple pénitence, C'est le cas

dans les églises parisiennes de Saint-Roch

(toile de Louis Boulanger) et de Saint-Eustache.

|

|

Baie 101-100-102 : l'abside et ses vitraux contemporains

au second niveau de l'élévation. |

|

Le

chœur ne possède que deux niveaux

d'élévation et non pas trois, comme c'est

la tradition dans les grandes églises bretonnes

jusqu'à la fin du XVe siècle. Ce choix

est vraisemblablement le résultat de la visite

du chantier de l'église Saint-Pierre à

Coutances par le maître d'œuvre de Saint-Malo

en 1505.

On remarquera l'originalité du garde-corps qui

privilégie une vision verticale du chœur

: sa structure en arcature trilobée s'interrompt

à chaque fois qu'elle vient buter contre le pan

de mur épais qui sépare les baies. Ce

pan de mur est conçu avec art : il est légèrement

concave et rehaussé d'une fine colonnette dans

sa partie centrale. Pour permettre une circulation ininterrompue

dans la galerie, l'architecte a dû multiplier

les ouvertures dans la pierre (flèche).

|

|

Le chœur et la partie orientale du déambulatoire. |

|

Le chœur de l'église Saint-Malo remonte au XVIe

siècle. |

La voûte de l'abside. |

|

| LES CHAPELLES

RAYONNANTES DE L'ÉGLISE SAINT-MALO |

|

La chapelle axiale et ses vitraux contemporains. |

La voûte de la chapelle axiale et ses clés. |

Baie 100 : vitrail contemporain

(second niveau de l'abside). |

Baie 0 : détail d'un vitrail contemporain. |

|

La

Vie de saint Malo vue par les hagiographes.

Malo est l'un des sept saints fondateurs de la

Bretagne. Quittant le pays de Galles, il partit

évangéliser l'Armorique vers 538

sur les conseils de saint Brendan. Il commença

sa mission à Alet (aujourd'hui Saint-Servan,

faubourg de Saint-Malo) et devint évêque.

Trop rigoureux dans ses exigences, il entra en

conflit avec les Alétiens et s'exila en

Saintonge. Plus tard, il revint à Alet,

puis repartit à Saintes où il mourut

vers 620.

Au XIXe siècle, la vie peu documentée

de Malo ouvrit la porte aux fantaisies des hagiographes

dans un but avoué d'édification.

On trouve ainsi dans Vies des saints illustrées,

ouvrage paru en 1896 aux éditions Pellerin,

ce passage relatif à l'arrivée de

Malo sur l'île de Césembre (au nord

d'Alet) où se trouve une école pour

enfants :

«Il y avait près du rivage une caverne

qui servait de repère à un cruel

dragon ; le monstre avait déjà dévoré

trois des enfants de l'école. Comme saint

Malo, après avoir débarqué,

dirigeait ses pas vers cette caverne sans y prendre

garde, les habitants de l'île l'avertirent

du danger ; mais le saint, poussé par l'esprit

de Dieu, s'avança toujours sans rien craindre

: soudain l'horrible bête fit entendre son

sifflement, et déjà on la voyait

sur le point de se jeter sur le serviteur de Dieu,

lorsque celui-ci, la touchant du bout de son bâton,

lui enjoignit, au nom du Seigneur, de quitter

ces lieux et de ne plus faire de mal à

personne.

Et aussitôt, à la grande admiration

de tous ceux qui étaient présents,

la terrible bête inclina la tête,

se mit à ramper vers la mer et disparut

dans les flots. ---»»

|

|

|

|

---»»

Saint Malo pénétra alors dans la caverne,

et, frappant le roc de son bâton, en fit jaillir

une source limpide qui coule encore aujourd'hui.»

Ce texte ne sort pas d'un conte de Grimm ou de Perrault,

mais fait bel et bien partie des hagiographies de saints

et de saintes éditées à la fin

du XIXe siècle... pour les adultes.

En matière d'édification morale, ce genre

de contes rédigés sans aucun scrupule

est de la même nature que les flammes du purgatoire

peintes dans les ateliers des verriers à la même

époque (voir plus

haut). On ne peut s'empêcher de s'interroger

: la sagesse de nos anciens avait-elle compris qu'il

fallait sans cesse remettre les fers au feu pour empêcher

les enfants du bon Dieu de se nuire les uns les autres ?

La question est posée.

|

|

La chapelle axiale, son autel et sa piscine gothique. |

|

Les Sept péchés capitaux,

Clé de voûte de la chapelle axiale.

«««--- Ange en bois doré (fin du XVIIIe

siècle). |

|

|

Vue de la nef du XIXe siècle depuis le transept. |

Documentation : Congrès archéologique

de France tenu à Saint-Brieuc en 1949, article sur l'église

Saint-Malo par René Couffon

+ Congrès archéologique de France, Côtes-d'Armor,

2015, article sur l'église Saint-Malo par Michèle Boccard

+ «Bretagne gothique» de Philippe Bonnet et Jean-Jacques

Rioult, éditions Picard, 2010

+ Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, juin 2007, article de

Laurent Guitton : «Un vicomte dans la cité : Jean II

de Rohan et Dinan»

+ «Dinan» de Gérard Malherbe, éditions JOS

Le Doaré, 1976

+ «Dinan» de Peter Meazey, édition Comunicom, collection

«L'Histoire en Héritage», 2002

+ «Notes d'un voyage dans l'Ouest de la France», Prosper

Mérimée, 1836

+ Note sur l'église disponible à l'entrée de

l'édifice

+ Dictionnaire des églises de France, éditions Robert

Laffont, 1966. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|