|

|

|

|

Des deux églises de Dinan,

la basilique Saint-Sauveur est la plus vaste, la plus riche en ornements,

et pour partie la plus ancienne : la moitié

inférieure de la façade ouest est datée

du XIIe siècle, de style roman ; roman également l'élégant

mur méridional

de la nef que des circonstances,

jugées malheureuses à l'époque, ont transmis

jusqu'à nous.

On sait qu'une église romane a été édifiée

au début du XIIe siècle à l'emplacement précis

de l'actuel Saint-Sauveur. La tradition en attribue la construction

à un vœu de Rivallon le Roux, seigneur de Dinan,

à son retour de la première croisade. En conséquence,

il pourrait exister une influence byzantine dans la partie

romane de la façade (voir l'encadré).

Les historiens n'ont aucune certitude. Cette église romane

devait déjà être de bonne taille : une nef sans

bas-côté, avec un toit charpenté, un chœur

et des chapelles rayonnantes.

À partir de 1480, l'église fut transformée

en un édifice gothique plus vaste : nef

avec bas-côtés bordés de chapelles ; long transept

avec clocher ; chœur

à cinq chapelles rayonnantes. La paroisse de Saint-Sauveur

était riche au sein d'une ville prospère. Dinan

va, de plus, éviter les dommages lors de la guerre d'Indépendance

(1487-1491) en ouvrant ses portes, sans résister, à

l'armée de Charles VIII. Les travaux du gothique flamboyant

s'enchaînèrent alors dans un ordre

incertain : coté

nord de la nef ; façade

; puis, de 1507 à 1545, transept,

chœur,

clocher et

chapelles

rayonnantes.

En 1547, le clocher s'écroule, interrompant l'ordre prévu

des travaux. Conséquence indirecte ou pas : le mur

sud roman de la nef va subsister jusqu'à nos jours -

à la plus grande joie des amateurs d'art roman. Pendant les

guerres de Religion, l'église est saccagée, la plupart

des vitraux sont détruits. Lors de la Révolution,

l'église devient temple de la Raison, puis grange. Elle est

rendue au culte à la suite du Concordat.

En 1835, Prosper Mérimée, inspecteur général

des Monuments historiques, passe à Dinan

et inscrit l'église dans sa liste des monuments remarquables

de Bretagne (voir des extraits de son rapport plus

bas). L'édifice est restauré sous le Second Empire,

un nouveau tympan

vient orner la façade

occidentale. Saint-Sauveur a été classée

Monument historique en 1862 ; elle est proclamée basilique

en 1954.

Avec ses douze autels et ses retables, l'église Saint-Sauveur

possède beaucoup d'ornements, que ce soit à l'extérieur,

dans les chapelles du bas-côté nord ou dans les chapelles

rayonnantes du chevet. Ce dernier abrite des sculptures de style

gothique flamboyant. Et dans d'autres sculptures se lit le passage,

dans la première moitié du XVIe siècle, du

flamboyant au style Renaissance (clés

de voûte et crédences monumentales comme celle

de la chapelle rayonnante Sainte-Thérèse).

Enfin, une urne

rappelant le souvenir de Du Guesclin est visible dans le bras nord

du transept.

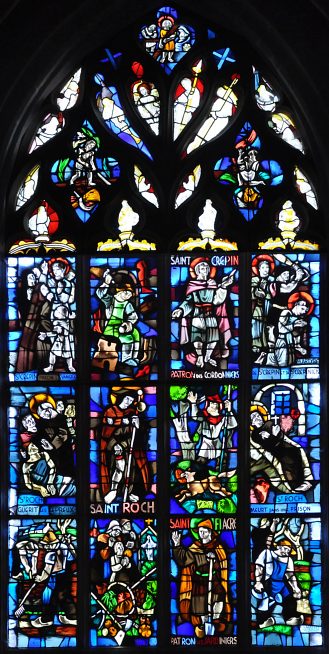

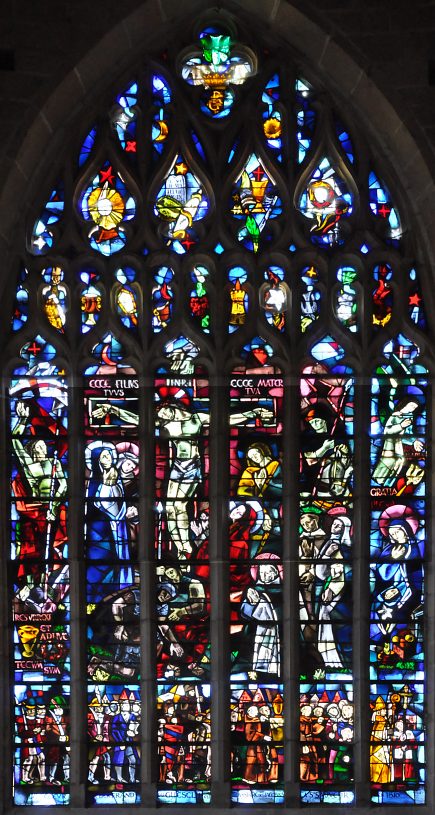

Vitraux anciens dans le bas-côté nord : la baie

29, dite des Évangélistes, possède une

rangée de panneaux datés du XVIe siècle et

restaurés au XIXe. Tous les autres vitraux historiés,

donnés dans leur intégralité ici, sont des

créations de l'atelier Louis Barillet, réalisées

autour des années 1940.

Cette première page présente l'extérieur de

la basilique, la nef

et le transept

; la page 2, le chœur,

les chapelles

des travées droites du déambulatoire et les chapelles

du rond-point.

|

|

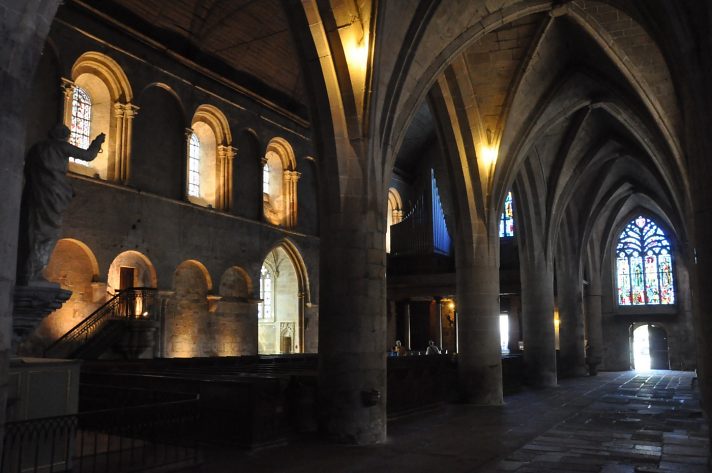

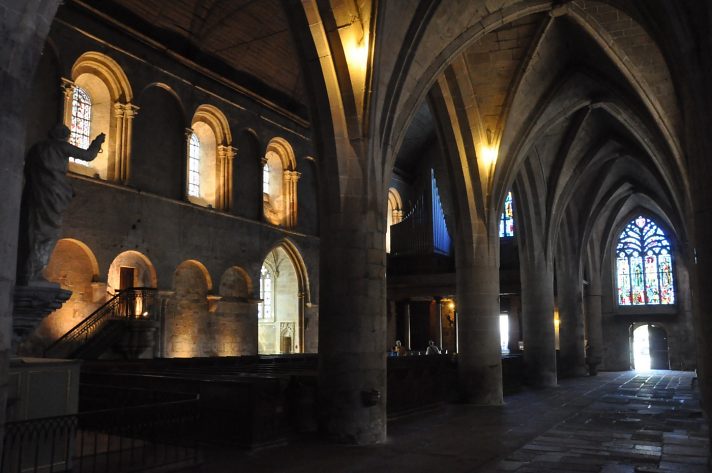

Vue d'ensemble de la basilique Saint-Sauveur.

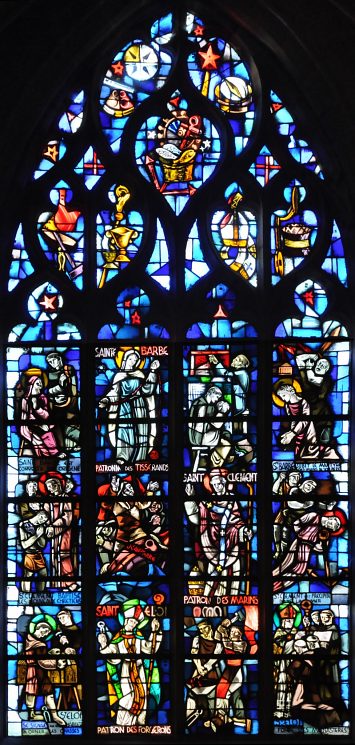

Les deux chapelles Sainte-Barbe

et Saint-Éloi (que l'on voit de face) sont accolées

contre des piles de la croisée à plan barlong,

ce qui réduit fortement le passage de la nef vers le chœur

et produit un effet visuel assez malheureux. |

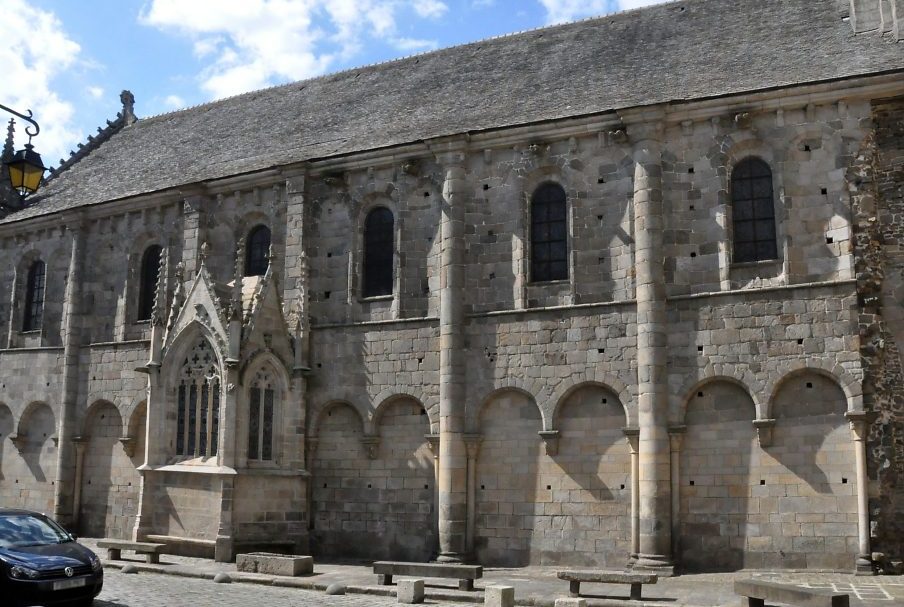

| ARCHITECTURE EXTÉRIEURE

DE LA BASILIQUE |

|

La basilique Saint-Sauveur vue depuis la Rance au XIXe siècle.

«Le Port de Dinan» de George Clarkson Stanfield (1828-1878).

Huile sur toile de 1871, musée

du château de Dinan. |

La nef et le clocher de la basilique vus depuis l'ouest.

La flèche bleue indique l'arcade creusée primitivement

dans le bras du transept pour bâtir un bas-côté

au sud à la place du mur roman. |

La basilique Saint-Sauveur et son chevet

en restauration en 2013.

|

|

Le chevet gothique de la basilique (début du XVIe siècle). |

|

Architecture

extérieure (1/4). Cette architecture

possède un aspect gothique et roman. À

l'ouest, la partie inférieure de façade,

datée du XIIe siècle, est romane. Elle

est présentée dans un encadré plus

bas. Est roman également toute la longère

sud de la nef. Quant à l'aspect gothique,

il transparaît dans l'élévation

nord de la nef, bâtie à partir de 1480,

et surtout dans le chevet, construit à partir

des années 1500.

Rappelons que si le mur sud est resté roman,

c'est parce que son remplacement, comme au nord, par

un mur gothique avec bas-côté (bordé

de chapelles?) a été abandonné

lors des travaux des XVe et XVIe siècles. La

preuve que ces travaux étaient prévus

est donnée par la présence d'une arcade

dans le bras sud-ouest du transept, visible à

l'extérieur (flèche dans la photo ci-contre)

et à l'intérieur (photo plus

bas).

La photo ci-dessus montre la partie basse du chevet,

élevé sur un ancien chevet roman. Correspondant

à cinq chapelles rayonnantes, elle offre une

forêt de contreforts striés de larmiers

et terminés par des épis ou des pinacles

arrondis. Les toits en pyramide sont, eux aussi, surmontés

d'un épi. Globalement, de bas en haut du chevet

et du sud vers le nord, le style Renaissance prend l'avantage

sur le style gothique. Dans son étude pour le

Congrès archéologique de 2015,

l'historienne Michèle Boccard écrit :

«(...) si des baies des chapelles rayonnantes

sud sont encore ornées de choux et de crochets

flamboyants, celles situées au nord voient apparaître

de nouveaux motifs (candélabres, visages, grappes

de fruits) d'une plus grande platitude, témoignant

de l'apparition du vocabulaire de la Renaissance sur

le chantier.» C'est la marque d'un changement

dans la direction du chantier, ajoute-t-elle, (un chantier

qui aura pris plusieurs décennies), mais pas

forcément la preuve d'une interruption des travaux

(qu'une nouvelle équipe aurait poursuivis plus

tard).

On remarque aussi que la base des toitures des chapelles

s'accompagne d'un garde-corps tantôt aveugle,

tantôt ajouré. Dans son aspect général,

le chevet de Saint-Sauveur est moins dense que celui

de

Saint-Malo. Cette sobriété est illustrée

dans la tourelle d'escalier menant aux combles (photo

plus

bas) et dont l'armortissement sommital est étrangement

surchargé d'ornements.

Il faut s'arrêter à présent sur

le mur roman méridional de la nef, en

photo ci-dessous. Avec la façade, c'est, au niveau

artistique, la pièce maîtresse de l'architecture

extérieure de la basilique. D'un aspect très

élégant, il présente six travées

et deux niveaux. Le niveau du bas est une suite de doubles

arcatures aveugles ; celui du haut, une succession «de

trois niches de section courbe dont les deux extrêmes

sont aveugles et celle du milieu percée d'une

fenêtre», écrit Louise-Marie Tillet

dans Bretagne romane (La Pierre-Qui-Vire, 1982)

où elle ne fait d'ailleurs que copier-coller

la description de René Couffon, en 1949, lors

du Congrès archéologique... Les

travées sont séparées par des contreforts-colonnes

surmontés d'un chapiteau en demi-cercle sculpté

d'animaux. Exception faite pour la troisième

travée qui est encadrée par des pilastres

à chapiteaux quadrangulaires eux aussi sculptés.

Un cordon fin et peu saillant sépare nettement

les deux niveaux, tandis qu'une puissante corniche à

modillons longe le sommet. Enthousiasmée par

l'élégance de ce mur et par cette série

d'arcs triples qui surmonte la série d'arcs doubles,

Florence Surel écrit en 1966 dans le Dictionnaire

des églises de France (Robert Laffont) :

«L'effet obtenu est saisissant ; la solution donnée

aux grandes surfaces de mur sans ouvertures est sans

équivalent en Bretagne et sa réussite

est totale.» ---»» Suite 2/4

|

|

|

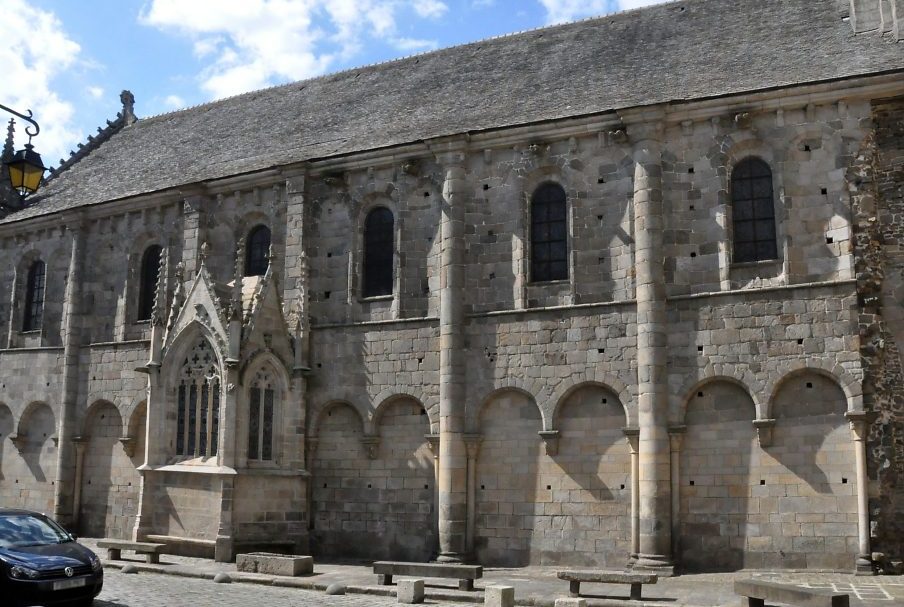

Avec la moitié inférieure de la façade, le côté

sud, de type roman, est la partie la plus ancienne de la basilique.

Cette longère romane, à six travées et deux niveaux,

est particulièrement harmonieuse. |

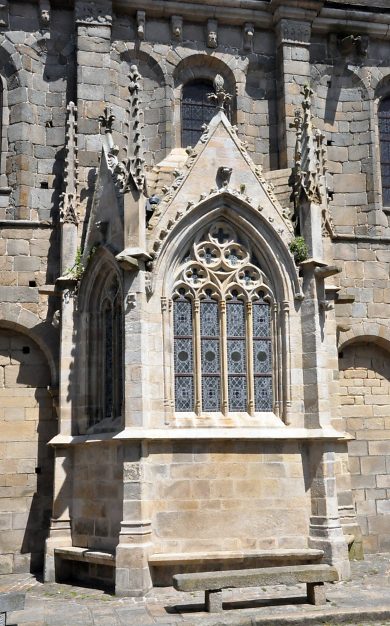

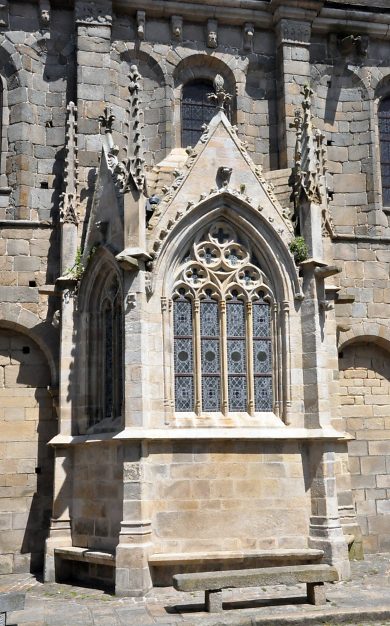

La chapelle se tient dans la troisième travée de la

longère sud. |

Modillons romans accolés à la corniche qui surplombe

la longère sud. |

|

Architecture

extérieure (2/4) : la chapelle sud.

---»» Dans la photo au-dessus,

on voit qu'à la troisième travée

est accolée, un peu comme un élément

rapporté, une petite chapelle qui a intrigué

les archéologues. Lors du Congrès archéologique

de 1949, René Couffon la signale en quelques

mots : cette travée «a été

remplacée au XVe siècle par une arcade

gothique donnant accès à une chapelle.»

Dans Bretagne gothique (Picard, 2010), Philippe

Bonnet et Jean-Jacques Rioult la mentionnent un peu

plus longuement : «[c'est] une construction parfaite

dans ses proportions et sa modénature, que ses

pignons à gâbles aigus, semblables à

ceux des chapelles rayonnantes du chœur de Saint-Malo,

situent autour de 1500.» Et ils concluent : «L'installation

de cette chapelle privée corrobore en fait l'abandon

du projet initial de collatéral sud.» Ce

qui signifie, pour les deux historiens, que la chapelle

a été bâtie une fois décidé

l'abandon du mur gothique sud, une décision que

l'année 1500 citée plus haut situerait

donc à la fin du XVe siècle. Précisons

tout de suite qu'aucun document ancien n'indique l'année

d'abandon de ce projet.

Lors du Congrès archéologique de

2015, Michèle Boccard s'empare de ce palpitant

problème et y consacre quarante lignes !

Notons en passant qu'il n'est pas rare qu'un bâtiment

médiéval place les historiens-archéologues

devant une énigme : quel est l'ordre de succession

des parties construites ? Ici, trois possibilités

se présentent : 1) la chapelle date d'avant les

travaux du gothique flambloyant ; 2) elle date de l'époque

des travaux et a été bâtie avant

l'abandon du mur sud ; 3) elle a été bâtie

après l'abandon du mur sud. La deuxième

possiblité doit être rejetée. Comme

le souligne Michèle Boccard, on n'imagine pas

la fabrique de Saint-Sauveur autoriser la construction

de cette chapelle sachant que le mur roman va disparaître

au profit d'un collatéral gothique bordé,

lui-même, de chapelles, à l'image du côté

nord. Il reste donc deux cas possibles, résumés

en une question : la chapelle a-t-elle été

construite avant 1480 (début des travaux du gothique)

ou après l'abandon de la construction du mur

sud gothique ? Et en complément : vers quelle

année cet abandon se situe-t-il ? Une énigme

passionnante. La vue de cette chapelle, tout éclatante

de blancheur dans la photo, et fortement restaurée,

fait pencher pour la seconde solution. Et pourtant !

Suivons Michèle Boccard. L'historienne observe

d'abord le réseau à trilobes et quadrilobes

des trois baies de la chapelle et les rapproche de ce

qu'on trouve à Dol

au XIIIe siècle et surtout à Tréguier

au XIVe. D'où un premier indice : la chapelle

daterait d'avant le quinzième siècle ou

du début. Ensuite, l'examen de l'architecture

intérieure de la chapelle et le profil de ses

ogives (voir la vue intérieure plus

bas) conduisent à rejeter la possibilité

d'une construction après l'abandon du collatéral

sud. En effet, le profil des moulures et des chapiteaux

est bien distinct de ce qui a été créé

dans le bas-côté nord. Il ne s'agit donc

pas de la même époque. ---»»

Suite 3/4

|

|

|

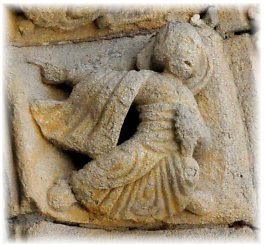

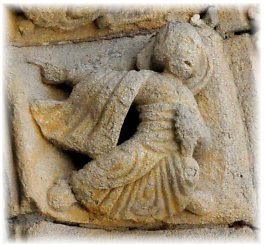

Contrairement aux autres, la TROISIÈME TRAVÉE du mur

sud est encadrée par deux pilastres surmontés de chapiteaux

quadrangulaires.

On y voit, à gauche, des animaux fantastiques ; à droite,

une suite d'arcades en plein cintre. |

|

Architecture

extérieure (3/4) : la chapelle sud. ---»»

Enfin, Michèle Boccard attire l'attention sur un autre

point, négligé jusque-là : si les travées

sont délimitées par des demi-colonnes, la troisième

travée (où se situe la chapelle) l'est, quant

à elle, par des pilastres. Et les chapiteaux qui les

coiffent sont quadrangulaires, contrairement à tous

les autres. Pilastres et chapiteaux «sont purement romans

et ne paraissent pas avoir été remployés»,

écrit l'historienne. Voir la photo plus

bas. Lors de la construction de l'édifice roman,

cette travée tenait donc un rôle particulier.

Recevait-elle un portail ? Ou déjà une

petite chapelle ? La seconde solution semble l'emporter

car on trouve, dans la chapelle, la trace de multiples restaurations.

De plus, dans sa monographie Dinan, mille ans d'histoire

paru en 1958, Mathurin-Eugène Monier écrit que

c'était la chapelle funéraire d'Henry Lefeuvre,

«bourgeois de Dinan» et qu'elle remontait à

la fin du XIVe siècle ou au début du XVe. Michèle

Boccard, qui donne cette information en note, signale que

l'auteur, malheureusement, ne cite aucune source.

Quel a été l'ordre de succession des travaux ?

L'étude minutieuse du bâti, l'observation des

maçonneries, les arguments développés

dans son article pour le Congrès archéologique

de 2015, le tout renforcé d'une bonne dose de logique,

conduisent Michèle Boccard à la proposition

suivante : construction de la petite chapelle

sud bien avant 1480 ; construction du bas-côté

nord à partir de 1480, réédification

de la façade

; construction du chœur

à partir de 1507 ; chapelles

rayonnantes et voûtes

du déambulatoire, de 1514 à 1545 ; puis,

élévation du transept,

de la tour et du clocher

(nef et chœur sont là pour contrebuter les poussées)

; enfin, dernière étape prévue, le bas-côté

sud de la nef.

Mais le clocher s'écroule en 1547, obligeant à

fermer la nef par une clôture. Le carré du transept

est reconstruit dix ans après, avec des fonds qui n'étaient

évidemment pas destinés à cette tâche.

Les guerres de Religion qui embrasent la seconde moitié

du XVIe siècle et saccagent l'église retardent

les travaux. Saint-Sauveur va héberger des réfugiés

et l'on doit couvrir provisoirement le chœur et le clocher.

La reconstruction de la tour ne commence qu'en 1605 et se

prolonge jusqu'en 1654. La charpente de la flèche est

achevée en 1667, tandis que celle du chœur avait

été posée dés 1646. En 1653, la

clôture qui séparait le chœur et la nef

est supprimée.

Dans cette succession proposée, l'élévation

du mur sud gothique est placée à la fin. Pourquoi

ne pas l'insérer juste après l'élévation

du mur nord comme la logique pourrait le faire penser ? Pour

Michèle Boccard, ce choix curieux pourrait s'expliquer

justement par la présence de la chapelle sud dont la

destruction ou le déplacement aurait été

retardé au maximum...

Ajoutons qu'au XVIIIe siècle, la foudre frappa le clocher

à plusieurs reprises. Et encore une fois en 1800, avec

un incendie qui l'endommagea sévèrement. Toute

la partie haute du clocher

fut refaite au début du XIXe.

Le manque de sources pose toujours des problèmes aux

archéologues et aux historiens, surtout quand il s'agit

de classer dans le bon ordre les travaux de construction et

de réédification d'un édifice religieux.

Un autre cas est proposé dans ce site avec l'église

Saint-Jacques

de Reims.

---»» Suite 4/4

|

|

La tourelle d'escalier menant aux combles est embellie d'un amortissement

gothique.

À noter, sur la droite, une originale colonnette torsadée.

|

Façade occidentale de la basilique. La partie basse,

romane, date du XIIe siècle. |

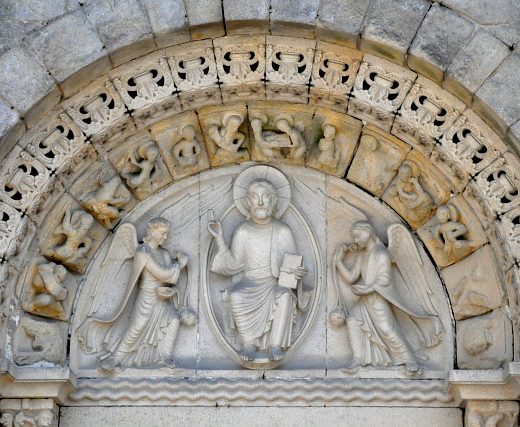

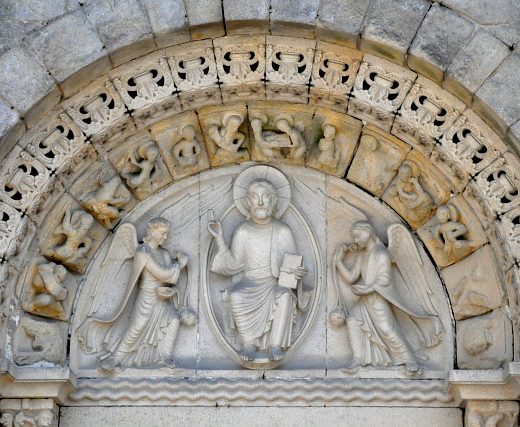

Le Christ servi par deux anges : ce tympan moderne date du Second

Empire. |

| DEUX VIEILLARDS

DE L'APOCALYPSE (XIIe siècle) |

|

|

|

|

|

Architecture

extérieure (4/4) : la façade romane.

Seule la moitié inférieure de la façade

occidentale est romane, datée du XIIe siècle.

Dans Bretagne gothique (Picard, 2010), Philippe Bonnet

et Jean- Jacques Rioult voient, dans cette façade hybride,

la conséquence directe de l'abandon du bas-côté

gothique, au sud de la nef, et du maintien du mur roman. Le

bas-côté nord et ses chapelles, élevés

à la fin du XVe siècle, diminuent la luminosité.

Sans l'équivalent au sud, il a fallu, selon nos deux

historiens, accroître la source de lumière venant

de l'ouest. D'où la réédification de

la partie supérieure de la façade avec mise

en place d'une grande baie à six lancettes.

Cette baie recevait-elle du verre blanc à l'origine ?

Ce choix de verre paraîtrait logique car, quelle que

soit sa taille, une baie dont le vitrail est couvert de pigments

colorés, n'éclaire plus grand-chose... On pourra

lire à ce sujet le problème de la forte pénombre

qui pénalise la grande église Saint-Vincent-de-Paul

à Paris (9e arr.).

Un doute demeure sur l'époque de cette réédification.

Si l'on rapproche les raisons avancées par Philippe

Bonnet et Jean-Jacques Rioult (réédification

car abandon du mur gothique au sud) de l'ordre

de succession des travaux proposé par Michèle

Boccard (Congrès archéologique, 2015),

il faut privilégier la seconde moitié du XVIe

siècle. De son côté, l'historienne, qui

n'aborde pas, dans son étude de 2015, le problème

de la luminosité de la nef, écrit que «la

partie supérieure de la façade ouest a été

entièrement modifiée à la fin du XVe

siècle». Cette datation, rattachée à

l'édification du mur nord, paraît plus réaliste.

Restons sur la luminosité. Selon l'article de Bretagne

gothique, c'est aussi pour l'améliorer que le bas-côté

nord se termine, à l'ouest, par une large baie à

quatre lancettes (photo donnée ci-contre). L'idée

est recevable. Remarquons que le réseau de cette baie,

à la fois original et rare, s'élève en

éventail comme des feuilles de palme. Michèle

Boccard mentionne que ce motif se retrouve à l'abside

de l'église Notre-Dame de Guingamp dès 1484.

Le Second Empire réalisa une restauration de la partie

romane de Saint-Sauveur : nouveau tympan

sculpté représentant le Christ servi par deux

anges ; voussures refaites ainsi que bon nombre de chapiteaux

et de bases de colonnes.

Abstraction faite de ces restaurations, la partie

romane de la façade reçoit trois arcades

en plein cintre de taille égale. Au nord et au sud,

l'archivolte est nue, de même que le tympan. La multiplication

des colonnes à chapiteaux donne un aspect très

vivant à cet ensemble. Le cintre principal est orné,

à droite et à gauche, de deux belles rondes-bosses

: le bœuf

(ailé) de saint Luc et le lion (ailé) de saint

Marc.

L'aspect général de la façade romane

et de la longère sud «ont fait généralement

attribuer l'édifice primitif de Saint-Sauveur à

un architecte poitevin», écrit René Couffin

en 1949 pour le Congrès archéologique.

Il est à noter que les quatre statues (des Évangélistes?),

dans les arcades latérales, reposent sur des lions.

La présence de ces sculptures en haut-relief, ajoutée

aux dais qui coiffent les statues ou encore aux motifs de

la seconde voussure de l'archivolte centrale, ont fait croire,

écrit Michèle Boccard, à une influence

orientale, en l'occurrence byzantine. D'où l'hypothèse

d'une fondation de l'église romane au retour de la

première croisade, peut-être vers 1120.

En 1982, dans Bretagne romane (La Pierre-Qui-Vire),

Louise-Marie Tillet, du Centre International d'Études

Romanes, s'exprimait déjà, à ce sujet,

au conditionnel : «Si la tradition, qui fait remonter

la fondation de Saint-Sauveur à Riwallon [seigneur

de Dinan] à son retour de la croisade, écrit-elle,

était confirmée, on pourrait admettre que cette

église ait été édifiée,

sinon par un architecte venu d'Orient, du moins à partir

de croquis rapportés par Riwallon lui-même ou

par quelqu'un de son entourage, comme le suggèrent

plusieurs auteurs.»

En 2015, Michèle Boccard souligne que l'idée

d'une influence orientale a été relancée

par René Couffon en 1949 dans son étude sur

Saint-Sauveur lors du Congrès archéologique.

En fait, dans cette étude, René Couffon fait

mention de l'un de ses anciens écrits de 1938 (où

il analyse l'influence orientale en Bretagne dans le cadre

des pèlerinages des Bretons à Rome du VIe au

XIIIe siècle) et donne la paternité de cette

idée d'influence orientale dans la façade de

la basilique à l'architecte et historien de l'art Victor

Ruprich-Robert (1820-1887). Mais, à lire René

Couffon, Ruprich-Robert ne fait que suggérer une alternative

: soit Saint-Sauveur a été édifiée

par un architecte venu d'Orient, soit «plus vraisemblablement,

d'après des croquis rapportés d'Orient, peut-être

même par Riwallon de Dinan ou par son entourage»

[Couffon]. Bref, tout le monde se contente de suppositions.

Quoi qu'il en soit, Michèle Boccard s'en tient, pour

l'essentiel, au cadre français. La façade, telle

qu'elle la conçoit au complet, rejoint les styles pratiqués

communément en Poitou et en Saintonge vers le milieu

du XIIe siècle. On peut la rapprocher notamment de

celles de Notre-Dame-la-Grande

à Poitiers,

de Saint-Nicolas à Civray et de Saint-Pierre à

Aulnay. «La conception architecturale de l'église

romane, écrit l'historienne en 2015, doit sans doute

plus à la présence d'artisans saintongeais ou

poitevins à Dinan

qu'à celle d'un hypothétique maître d'œuvre

venu de Byzance ou de Terre Sainte.»

En fait, l'iconographie de la partie romane de la façade

suit tout simplement la tradition de l'époque : vieillards

de l'Apocalypse ; travaux des mois ; Adoration des mages

; symboles des Évangélistes, etc. Néanmoins,

concède Michèle Boccard, une influence orientale

indirecte est admissible par le biais de motifs décoratifs

: ceux-ci pouvaient aisément circuler via des tissus

ou des carnets de modèles. Ce qui rejoint l'idée

des croquis véhiculés par un proche de Riwallon,

telle qu'elle est suggérée par Louise-Marie

Tillet et Victor Ruprich-Robert.

Sources : 1) Congrès

archéologique, 1949, article de René Couffon

; 2) Congrès archéologique, 2015, article

de Michèle Boccard ; 3) Bretagne gothique de

Philippe Bonnet et Jean-Jacques Rioult, 2010 ; 4) Bretagne

romane, La Pierre-Qui-Vire, 1982.

|

|

Le premier niveau de la façade occidentale de la basilique

date de l'époque romane (XIIe siècle).

La présence de lions sous les pieds des statues a fait penser

à une possible influence orientale dans l'élaboration

de cette façade. |

Archivolte romane du portail central, détail.

On reconnaît les vieillards de l'Apocalypse. |

Chapiteaux romans (en partie refaits au XIXe siècle)

sur la façade occidentale. |

Chapiteau roman : un monstre

dévorant un homme. |

Chapiteau roman : le châtiment des vices. |

|

|

Mérimée

et la façade romane de Saint-Sauveur.

Dans ses Notes d'un voyage dans l'Ouest de la France

(1835), Mérimée écrit à

propos de la façade : «Malgré la

mauvaise qualité des matériaux, la façade

de l'ancienne cathédrale de Dinant [sic], Saint-Sauveur,

couverte de bas-reliefs, produit, à distance,

un effet assez imposant, mais qui diminue à mesure

que l'on s'approche. Cette façade est romane

et je la crois de la fin du douzième siècle.

Il faut en excepter un fronton, maladroitement ajouté

au-dessus du portail, et percé d'une grande fenêtre

flamboyante. Le portail et le mur méridional

de la nef, voilà tout ce qui reste de la construction

primitive. Le reste de l'église est du quinzième

siècle, d'un style mesquin et sans grâce.»

Il poursuit plus loin : «On doit remarquer comme

un fait assez rare dans l'époque romane, les

dais au-dessus des saints. Sous le rapport de la composition,

deux de ces dais présentent le motif ordinaire

des dais gothiques, une chapelle plus ou moins ornée

suspendue au-dessus d'une statue. Les deux autres ne

sont que des petites pyramides avec des bas-reliefs

sur leurs faces.»

Source : Notes d'un

voyage dans l'Ouest de la France par Prosper Mérimée,

Paris, Librairie de Fournier, 1836.

|

|

Chapiteaux romans sur la façade occidentale. |

|

Ornementation romane

dans l'archivolte du portail central, détail. |

|

Le

granit en Bretagne. En 1835, lors de son

passage à Dinan,

Prosper Mérimée, inspecteur général

des Monuments historiques, se montrait assez négatif

sur cette pierre. Il écrivait : «L'espèce

de granit employée dans toutes les constructions

est, par sa nature, impropre à recevoir une ornementation

soignée. C'est une pâte peu compacte, renfermant

un sable très dur ; le ciseau l'égrène

au lieu de la couper.»

Dans sa description de la façade de Saint-Sauveur,

Mérimée ne se méprend pas sur l'origine

romane des sculptures de granit malgré une érosion

qui pourrait tromper : «Si l'on considère

de plus près ces colonnes torses, écrit-il,

ces chapiteaux historiés, ces figurines répandues

avec profusion, il est impossible de ne pas reconnaître

le style roman fleuri dans son entier développement.

Si l'architecte eût eu d'autres matériaux

à sa disposition, sans doute il eût mieux

fait, et le fini du travail eût ôté

à son œuvre ce caractère de rudesse

que l'on prend d'abord pour un indice d'antiquité.»

En 1931, dans l'Art breton, l'historien Henri

Waquet prend la défense des artisans de la pierre

qui ne changent pas souvent de style : «Qu'on

ne se presse pas de crier à l'ignorance ni même

à la routine ; la nature si rétive du

granit ne permettait pas aux ouvriers [bretons] de passer

aisément d'une mode à une autre ; volontiers

ils s'en tenaient à ce qu'ils avaient toujours

vu faire et qui, très souvent, leur plaisait.»

La fameuse règle du retard de cent ans qui frapperait

l'art breton n'est pour Henri Waquet qu'un leurre. Dans

ce prétendu retard, écrit-il, «la

part de la volonté ou, si l'on veut, du génie

personnel est très grande : manifestation plastique

d'un vieil esprit d'indépendance ; la Bretagne

n'est pas "snob".»

Sources : 1) Notes d'un

voyage dans l'Ouest de la France par Prosper Mérimée,

Paris, Librairie de Fournier, 1836 ; 2) L'Art breton

d'Henri Waquet, éd. Arthaud, 1931.

|

|

|

Le portail sud de la façade occidentale.

La présence des lions, sous les pieds des statues, a fait penser

à une influence orientale. |

Chapiteau roman : un homme tenu par deux démons. |

Chapiteau roman : le châtiment des vices. |

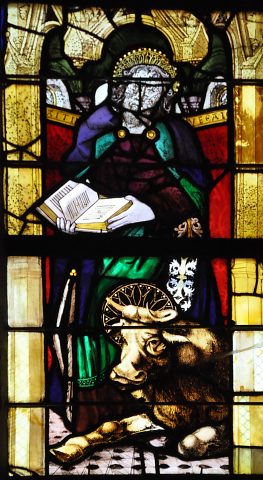

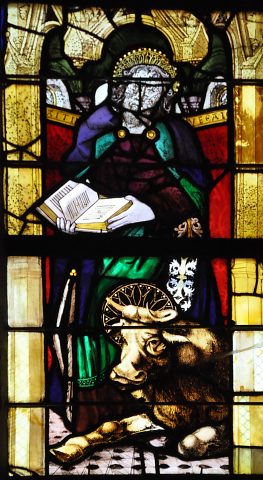

Le bœuf de saint Luc

dans un écoinçon de la façade.

L'autre écoinçon accueille le lion de Marc.

Art roman, XIIe siècle. |

Chapiteau roman : le châtiment des vices. |

|

|

Partie haute du portail nord de la façade. |

| LA NEF DE LA BASILIQUE

SAINT-SAUVEUR - LE CÔTÉ NORD GOTHIQUE |

|

L'élévation nord de la nef, de style gothique, date

du début des années 1480. |

|

Architecture

intérieure : le mur gothique nord et les chapelles.

C'est par le nord de la nef que démarre le chantier

de l'époque flamboyante (début des années

1480). Avec ses dix mètres de large, l'église

est trop petite. Le mur nord roman, dont on ignore l'aspect,

est donc abattu pour être remplacé par un bas-côté

voûté d'ogives (alors que la nef est lambrissée),

bordé de chapelles latérales peu profondes.

Des deux côtés du collatéral, les grandes

arcades en tiers-point retombent en pénétration

dans des piles circulaires qui n'ont ni base ni socle. Les

grandes baies à quatre lancettes et à réseau

flamboyant sont seules à éclairer la nef depuis

le nord.

Le profil à deux rouleaux des arcades est exactement

semblable à celui des arcades du chœur de Saint-Malo

dont le chantier a démarré en 1489.

Enfin, l'historienne Michèle Boccard note la présence,

dans une travée du bas-côté et dans la

chapelle attenante, d'une clé de voûte portant

les armes de Jean Lespervier, évêque de Saint-Malo

de 1450 à 1486, date de sa mort. Elle en déduit

logiquement que le chantier de Saint-Sauveur a précédé

la reconstruction du chœur de Saint-Malo

et qu'il lui a servi de modèle. Source : Congrès

archéologique de France, tenu dans les Côtes-d'Armor

en 2015, article sur Saint-Sauveur par Michèle Boccard.

|

|

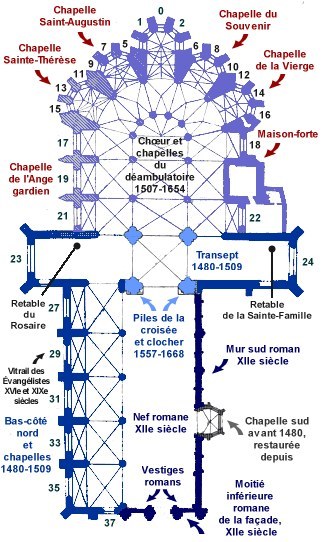

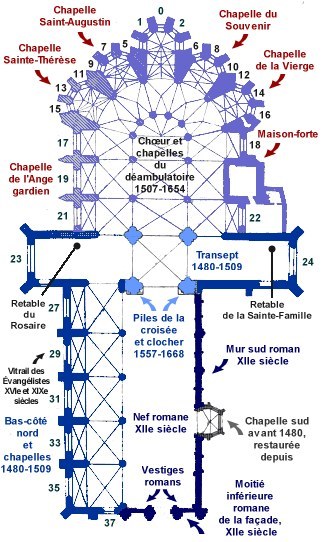

PLAN de la basilique.

Les numéros sont ceux des baies avec leurs vitraux. |

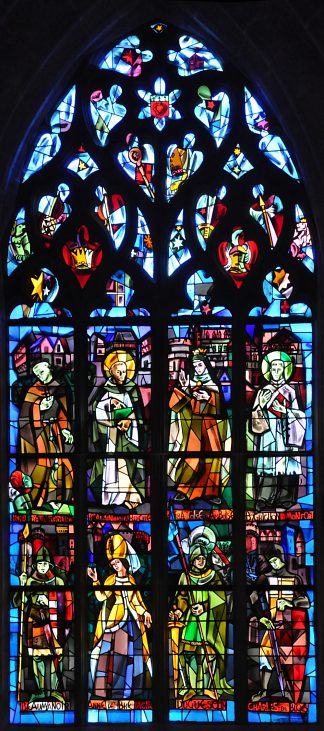

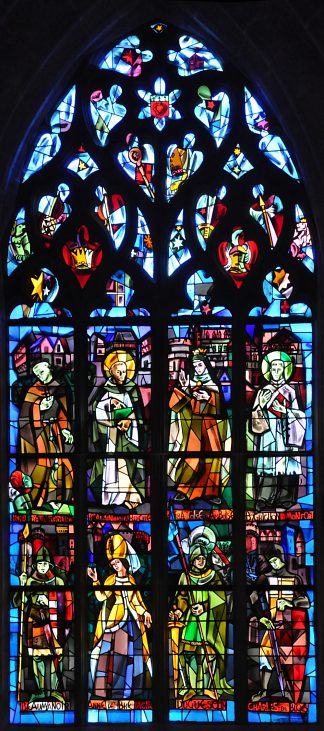

Baie 33 : Vitrail des personnages historiques bretons. |

|

Suite de chapelles latérales dans le bas-côté

nord et voûte d'ogives du collatéral. |

Saint Roch et son chien

Tableau du XVIIe siècle.

Chapelle latérale nord Saint-Roch. |

«Saint Mathurin», tableau d'un peintre anonyme

dans la chapelle Saint-Mathurin. |

|

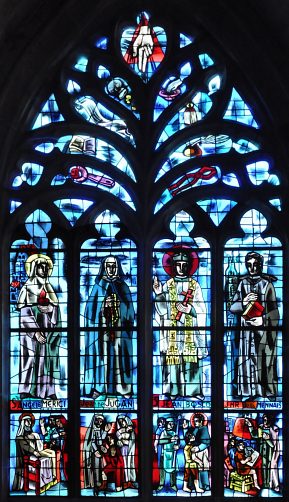

Baie 37 : Vitrail des Quatre Saints Bretons.

Première moitié du XXe siècle. |

Cuve baptismale romane en pierre, XIIe siècle.

Elle porte quatre cariatides aux robes plissées.

Les têtes ont malheureusement disparu.

Certaines sources présentent cette cuve comme un

bénétier. |

|

|

Suite de chapelles dans le bas-côté nord.

Toutes les voûtes sont ogivales.

Les retables remontent en général au XVIIIe siècle. |

Baie 33 : Vitrail des personnages

historiques bretons.

Détail : Anne de Bretagne. |

|

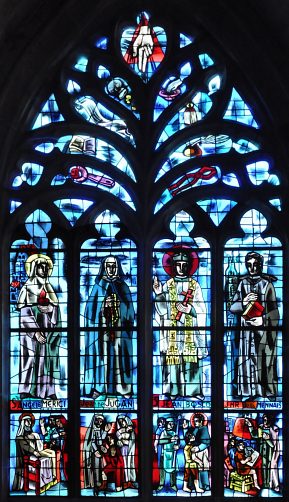

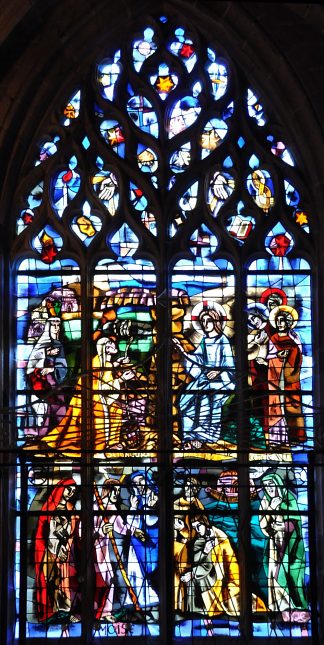

Baie 31 ---»»»

Vitrail des trois Saints

Œuvre signée :

L. Barillet

J. Le Chevallier

Th. Hanssen.

Atelier Louis Barillet, vers 1940.

|

|

|

|

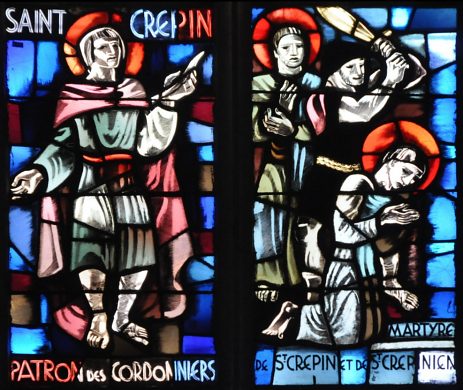

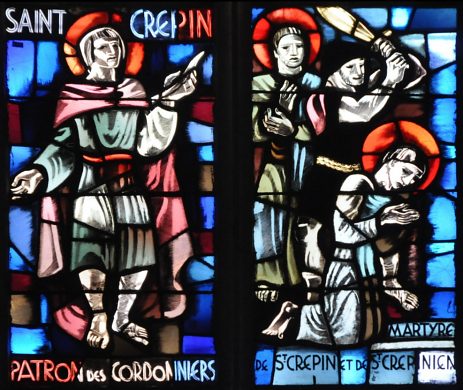

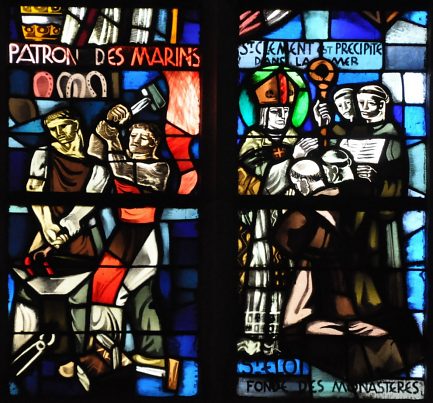

Baie 27, détail : Le Martyre de Crépin et Crétinien. |

Baie 31, détail : Saint Clément et saint Éloi. |

|

La chapelle Saint-Roch dans le bas-côté nord. |

Baie 33, détail : Du Guesclin. |

|

«««--- Baie

35 : Vitrail du baptistère (deux scènes

avec Jésus et Moïse).

|

|

|

«La Vierge et l'Enfant»

Tableau anonyme dans la chapelle Saint-Clément. |

|

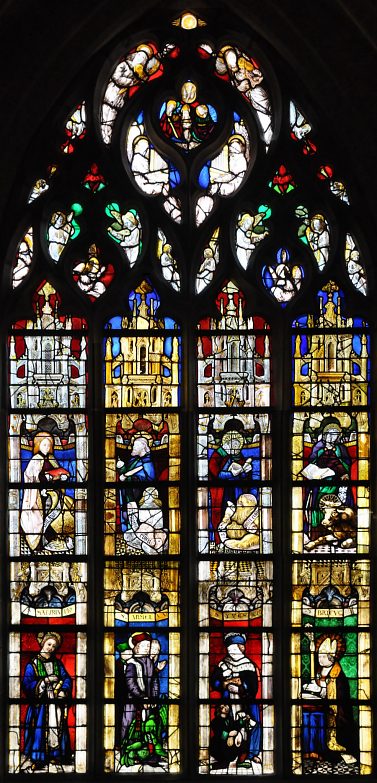

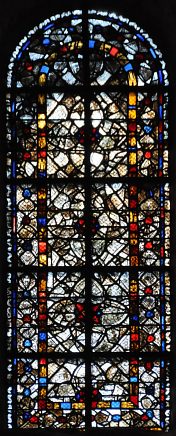

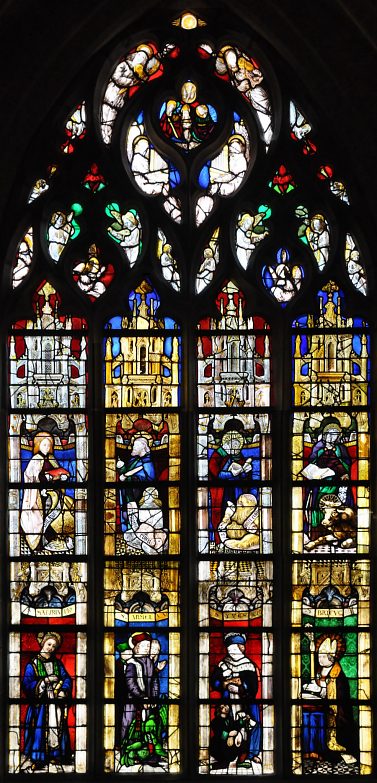

Baie

29 (1/2).

Située dans le bas-côté

nord, elle reçoit le seul vitrail de la basilique

qui compte d'importants fragments d'époque Renaissance.

La présence de hauts dais dans le registre supérieur

(photo ci-contre à droite) montre aisément

que le vitrail est du XVe siècle, en l'occurrence

les années 1480-1490.

La totalité du registre inférieur a été

refaite au XIXe siècle (1853?) d'après

les modèles donnés par l'architecte et

dessinateur Pierre Hawke. On trouve ainsi de gauche

à droite : saint Mathurin, saint Armel, saint

Yves et saint Brieuc. Saint Armel est accompagné

du dragon qui, selon la légende, hantait la forêt

du Theil-de-Bretagne et qui périt en se précipitant,

sur l'ordre du saint, dans les eaux de la Seiche.

Le registre supérieur affiche les quatre évangélistes,

mais les panneaux ont subi des restaurations. De gauche

à droite : saint Jean dont la tête a été

refaite ; saint Matthieu (assez bien conservé,

mais le dais est moderne) ; saint Marc lisant avec des

besicles

et dont le lion est moderne ; enfin saint Luc avec un

panneau inférieur refait au XIXe siècle.

---»» Suite 2/2

|

|

Baie 29, détail : saint Jean l'Évangéliste

et son aigle.

Vers 1480-1490.

La tête a été refaite au XIXe siècle. |

Baie 29, détail : saint Matthieu et l'Ange

Vers 1480-1490.

Panneaux assez bien conservés. |

|

|

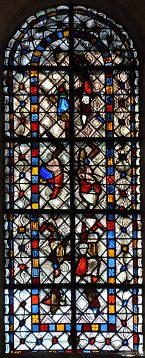

Baie

29 (2/2). ---»»

Les anges du tympan sont en partie refaits, notamment

les têtes. Le soufflet central accueille un Couronnement

de la Vierge, donné plus bas, qui est très

restauré.

Le Corpus Vitrearum consacré aux vitraux

de Bretagne écrit que le vitrail a été

déposé en 1942 parce qu'un terrain d'aviation

(susceptible d'être bombardé) se trouvait

à proximité. Sans plus d'information,

le Corpus précise que la mesure a été

«salutaire».

Source : «Les vitraux

de Bretagne», Corpus Vitrearum, Presses

universitaires de Rennes, 2005.

|

|

Baie 29, détail du tympan : le Couronnement de

la Vierge.

Vers 1480-1490 et XIXe siècle. |

Baie 29, détail : saint Marc et ses besicles

Vers 1480-1490. |

|

Baie 29 : Les Évangélistes

Vers 1480-1490 et XIXe siècle. |

Baie 29, détail du tympan :

un ange musicien

Vers 1480-1490 et XIXe siècle. |

|

|

Baie 29, détail : saint Marc et son lion

Vers 1480-1490 et XIXe siècle.

«««---

Baie 29, détail : saint Armel

XIXe siècle.

Le saint est accompagné du dragon

qui hantait la forêt du Theil-de-Bretagne

et qui se précipita, sur l'ordre du saint,

dans les eaux de la Seiche.

(Bernard Rio, Le Livre des Saints Bretons). |

|

|

Les

besicles de saint Marc. Il est rare de voir

des lunettes sur le nez d'un personnage peint dans un

vitrail de l'époque Renaissance. C'est le cas

ici de saint Marc dans la verrière des Évangélistes,

une verrière dont les éléments

les plus anciens sont datés des années

1480-1490. Le saint y apparaît absorbé

dans sa lecture. Le Corpus Vitrearum consacré

aux vitraux de Bretagne souligne, comme on peut le constater

à gauche, que la tête de saint Marc (non

restaurée) est barrée de plombs de casse

et qu'elle est très corrodée.

Ce site propose d'autres vitraux Renaissance intégrant

des personnages avec des besicles. C'est le cas dans

deux Dormitions : église Notre-Dame

à Villeneuve-sur-Yonne et église Notre-Dame

à Alençon. D'autre part, saint Materne

est peint avec des besicles à la main dans un

vitrail, daté de 1510, de la grande église

Saint-Nicolas

à Saint-Nicolas-de-Port.

|

|

|

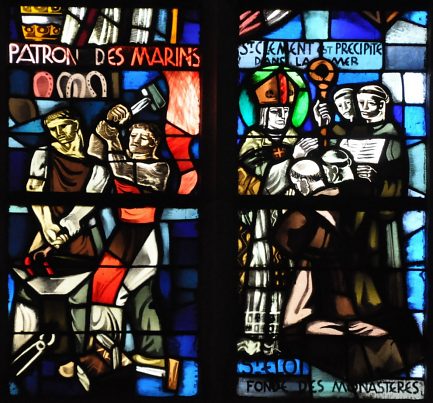

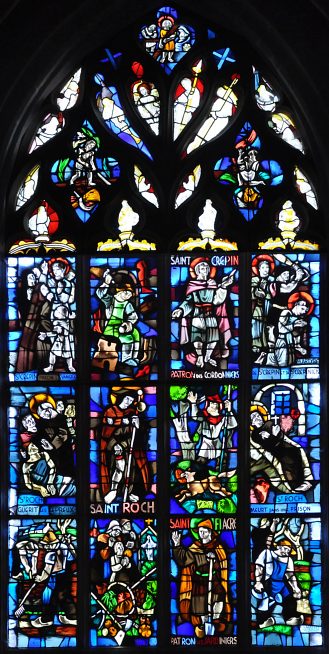

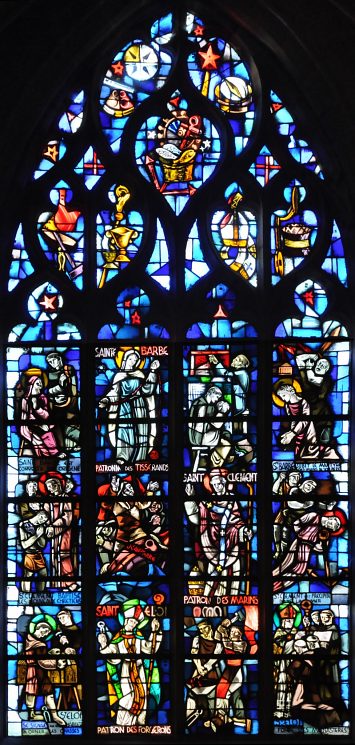

Baie 27 : Vitrail des Artisans.

Atelier Louis Barillet,

Années 1940. |

|

Mérimée

en Bretagne (1/3).

En 1830, l'État français crée

la Commission des monuments historiques, un peu pour

emboîter le pas aux sociétés et

commissions lancées en Normandie, sur un plan

privé, par le très actif Arcisse de Caumont

(1801-1873). Ludovic Vitet est le premier inspecteur

général de cette Commission rattachée

au Ministère de l'Intérieur, remplacé

à ce poste dès 1834 par Prosper Mérimée

(1803-1870), Vitet en devenant le président.

Le nouvel inspecteur, qui aime bien voyager contrairement

à son prédécesseur, parcourt l'Ouest

de la France dès 1835. Sa priorité est

la Bretagne. Il justifie son choix dans son rapport

final : la Bretagne, écrit-il, est une province

où l'on s'est trop longtemps focalisé

sur les pierres celtiques ou druidiques

[les menhirs] en négligeant les monuments médiévaux.

Mérimée part de Chartres,

va au Mans et rentre en Bretagne par Vitré.

Il parcourt ensuite toute la côte et termine à

Nantes. Enfin, il revient à Paris en faisant

un crochet rapide par l'Anjou et le Poitou. Dans son

périple, l'écrivain privilégie

les villes et les édifices qui lui paraissent

les plus importants.

En 1838, il adresse son rapport au ministre de l'Intérieur

avec une liste de monuments dont la sauvegarde lui semble

prioritaire. Plus de la moitié de ces monuments

sont des édifices religieux du Moyen Âge.

Il ne faut pas croire que Mérimée était

engoncé dans une foi chrétienne qui l'aurait

porté aveuglément vers les églises

et les abbayes : l'auteur de Carmen était athée

et ne voyait dans une église, selon son propre

aveu, que de l'architecture et de l'art ! Le contexte

était simple : l'État lui avait confié

une mission qui lui paraissait indispensable et il l'accomplissait

avec sérieux.

---»» Suite 2/3

ci-dessous.

|

|

Baie 29, détail : saint Luc et son taureau.

Vers 1480-1490 et XIXe siècle. |

|

Mérimée

en Bretagne (2/3).

---»» Quand il visita les Côtes-du-Nord,

Mérimée bénéficia de l'aide

d'un érudit local réputé, le juge

Habasque, qui accompagna l'écrivain «dans

les environs de la ville» [il doit s'agir de Saint-Brieuc].

Cette aide fut-elle utile? Probablement pas car cet

érudit se montre très négatif sur

les monuments de son département et sur... l'apathie

de sa population.

Qu'on en juge. Dans l'enquête nationale lancée

en 1837 par le ministère de l'Intérieur

auprès des préfets pour connaître

- selon leur opinion - les monuments historiques de

leur département, le préfet des Côtes-du-Nord

eut l'occasion de contacter le juge Habasque. Citons

la réponse du magistrat telle qu'elle est rapportée

par Manuelle Aquilina dans les Annales de Bretagne

et des Pays de l'Ouest, année 2007 : «Le

département des Côtes-du-Nord, écrit

le juge, ne possède que bien peu de monuments

historiques. À part quelques abbayes [...] les

ruines de quelques maisons fortes [...] je ne vois guère

de monuments historiques dans le département,

autre que la chapelle des Beaumanoir à Dinan,

le monument de Lanleff et le château de Tonquédec

qui méritent quelque attention.» En fait,

Lanleff était déjà «protégé»

et les autres étaient entre les mains de particuliers

si bien, comme le confesse Habasque, que la bonne volonté

du ministre, dans les Côtes-du-Nord, serait quasiment

sans effet... Il ne faut pas voir là de l'indifférence

envers l'enquête ministérielle. Le juge

Habasque, membre de plusieurs sociétés

savantes, a en effet déjà publié

un ouvrage sur le littoral des Côtes-du-Nord.

C'est un passionné... désabusé.

Un fataliste, écrit Manuelle Aquilina. ---»»

Suite 3/3

ci-dessous.

|

|

|

|

Mérimée

en Bretagne (3/3).

---»» En 1835 déjà, consulté

pour la création d'une société de conservation

du patrimoine de la Bretagne, il avait répondu au préfet

(texte toujours cité par Manuelle Aquilina) : «On

est très apathique dans les Côtes-du-Nord, peu

soucieux de se livrer aux travaux de l'intelligence [...]

On regarde donc comme peu digne d'attention une société

archéologique qui ne présentera d'autre avantage

que de concourir avec l'administration à défendre

de vieux monuments dont on se rit.» Un beau pessimisme

!

Le problème ne doit pas être pris à la

légère. L'État français attendait

de ses préfets une information fiable, indispensable,

appuyée par une réelle impulsion locale. Les

principes de la sauvegarde du patrimoine prenaient vie : le

ministère voulait sélectionner des sites, contacter

les mairies et proposer une aide financière pour les

restaurations. Il fallait s'activer face à la Société

Française d'Archéologie créée

par Arcisse de Caumont en 1834... Mais que faire devant une

pareille apathie ? On mesure dès lors l'étendue

de la tâche qui attend l'inspecteur général

Prosper Mérimée au cours de son périple

à travers la France dans la décennie 1840.

Un bon exemple de barrière locale qu'il devra surmonter

est donné, lors de son déplacement à

Saintes

en 1844, par le problème de la sauvegarde de l'arc

de Germanicus.

Source : Annales de Bretagne

et des Pays de l'Ouest, juin

2007, article de Manuelle Aquilina : «Une question d'art

et de sentiment», Les préfets face au patrimoine

des départements en 1837.

|

|

|

Baie 27 : Vitrail des Artisans, détail. |

| LA NEF DE LA BASILIQUE

SAINT-SAUVEUR - PARTIE INTÉRIEURE ROMANE DE LA FAÇADE

OCCIDENTALE |

|

L'élévation sud de la nef vue depuis le dessous de la

tribune d'orgue. |

Art roman : deux dromadaires aux têtes affrontées (XIIe

siècle). |

|

|

Art roman : Sculptures de femmes sous un entablement. |

|

|

| LA NEF DE LA BASILIQUE

SAINT-SAUVEUR - LE MUR MÉRIDIONAL ROMAN |

|

Le bas-côté sud de la nef remonte à l'époque

romane (XIIe siècle). |

|

Architecture

intérieure : le mur méridional roman.

Ce mur est l'une des richesses de la basilique.

On ignore la raison qui a conduit à sa non-destruction

au XVe siècle ou au début du XVIe, mais

on sait, par la présence d'une arcade dans le

bras sud du transept, qu'il était prévu

de le démolir (voir la flèche plus

bas pour le côté intérieur et

une autre plus

haut pour le côté extérieur).

Un collatéral bordé de chapelles, comme

au nord, l'aurait vraisemblablement remplacé.

Deux choses se remarquent d'emblée. C'est d'abord

l'épaisseur de ce mur, très visible au-niveau

des fenêtres, une épaisseur que l'on qualifiera

de «moyenne» pour un mur roman : il doit

assurer le soutien d'une voûte en berceau lambrissée

qui n'exerce pas autant de pression sur les murs qu'un

toit de pierre. C'est ensuite la petitesse des fenêtres

- typiquement romanes - qui ne suffit pas à éclairer

un lieu aussi vaste. Si l'on retirait les lumières

artificielles, le côté sud de la nef serait

plongé dans une pénombre totale, un peu

comme l'intérieur de l'église

romane de Talant, au nord de Dijon.

Une photo

plus bas donne une idée de la luminosité

générale de la nef de Saint-Sauveur.

Au niveau architectural, le mur se présente en

deux registres horizontaux séparés par

un cordon torique : en bas, une suite d'arcatures aveugles

doubles, assez sobre, relevée, en son centre,

d'une chaire à prêcher en pierre ; en haut,

une suite d'arcatures très élégantes

alternativement aveugles et ajourées. Les archivoltes

des baies comportent deux rouleaux tandis que les arcatures

aveugles n'en ont qu'un seul.

Source : Bretagne romane,

Zodiaque, La Pierre-qui-Vire, 1982.

|

|

Statue de sainte Barbe

Autel Sainte-Barbe dans la nef. |

Statue de saint Éloi

Autel Saint-Éloi dans la nef. |

«Saint Éloi en évêque»

Tableau peint par Loyer en 1817

Autel Saint-Éloi. |

|

|

Le mur roman au sud et le bas-côté gothique, voûté

d'ogives, au nord. |

Saint Pierre par Casini.

Casini est un sculpteur de Dinan.

Autel Sainte-Barbe. |

| LE TRANSEPT DE

LA BASILIQUE SAINT-SAUVEUR, SES RETABLES ET SES VERRIÈRES |

|

|

Saint Fiacre, XIXe siècle

dans le transept.

«««-- Le bas-côté nord et

l'entrée dans le déambulatoire. |

|

Le

transept, sa voûte, ses retables et ses verrières.

La croisée est délimitée

par quatre fortes piles reconstruites après l'effondrement

de la tour en 1547 (voir plus

bas). Celles qui jouxtent la nef sont à plan

barlong pour abriter les chapelles Sainte-Barbe

et Saint-Éloi. Sur la photo de droite, on voit

que les doubleaux, sous le clocher, sont bandés

en pénétration directe et que les branches

d'ogives de la voûte en bois aboutissent à

une lunette.

Dans l'ouvrage Bretagne gothique, Philippe Bonnet

et Jean-Jacques Rioult apportent, en 2010, une information

technique sur ce transept : «Il n'est pas voûté,

écrivent-ils, [ce qui n'est pas exact pour la

croisée] mais simplement couvert d'une puissante

charpente lambrissée dont les entraits sont assemblés

dans un corps de sablières et d'entretoises moulurées

qui forme plan d'enrayure au sommet des murs gouttereaux.

Cette charpente, résolument gothique malgré

sa date d'exécution tardive de 1646, a permis

d'évider au maximum les murs pignons et d'y percer

de larges et hautes baies qui diffusent la lumière

en direction de la croisée.»

Un des points intéressants du transept est l'existence

d'une grande arcade dans le bras sud : il était

bel et bien prévu de remplacer le mur sud roman

par un bas-côté gothique comme au nord,

et le percement avait déjà été

fait (flèche bleue). Sans doute murée

dans un premier temps par des moellons, cette arcade

est restée en l'état quand le projet de

bas-côté a été abandonné.

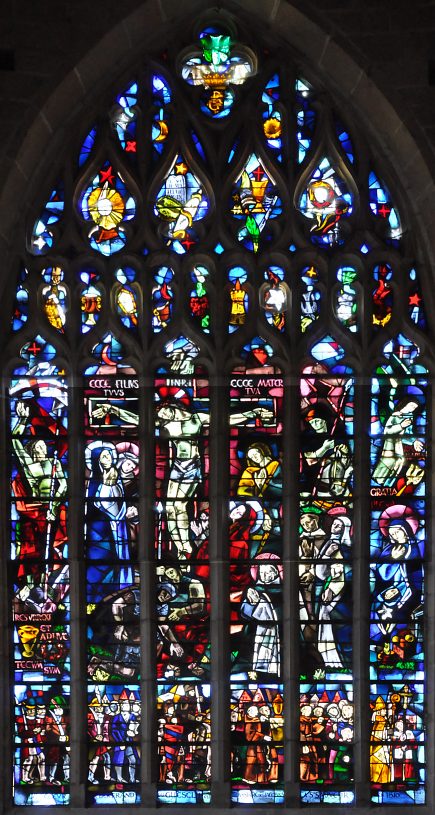

Le transept abrite deux grands retables (Rosaire

et Sainte-Famille)

ainsi que deux larges verrières à six

lancettes. On y voit deux créations de l'atelier

Barillet dans les années 1940 : la Crucifixion

(donnée ci-dessous) et la Victoire

de Constantin en 312 contre Maxence.

La photo ci-dessus montre un important décalage

entre le bas-côté nord et le déambulatoire

puisqu'une partie non négligeable du retable

du Rosaire se trouve dans le prolongement du bas-côté.

Bref, les deux couloirs ne sont pas alignés.

Il ne faut y voir aucune aberration dans le plan. Sans

doute est-ce là la conséquence d'une décision

de la fabrique de Saint-Sauveur qui voulait un bas-côté

assez large. Et les architectes du XVe siècle

ont dû se résoudre à ce décalage.

Sources : 1) Bretagne

gothique de Philippe Bonnet et Jean-Jacques Rioult,

éditions Picard, 2010 ; Congrès archéologique

de France tenu à Saint-Brieuc en 1949, article

sur l'église Saint-Sauveur de René Couffon.

|

|

|

Le transept vu depuis le croisillon sud.

Ce croisillon porte la trace d'un percement (flèche bleue)

réalisé pour

construire un bas-côté gothique sur le côté

sud de Saint-Sauveur. |

Baie 23 : la Crucifixion, détail. |

|

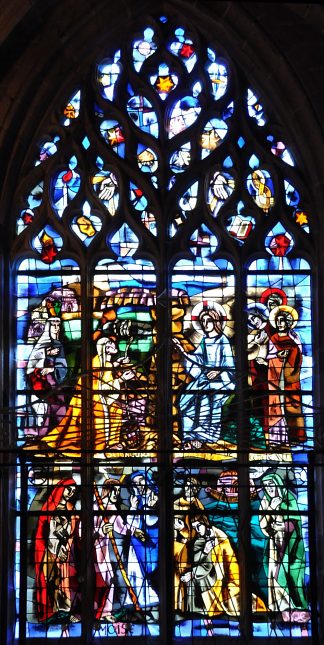

Baie 23 : la Crucifixion.

Vitrail signé : L. Barillet, J. Le Chevallier, Th. Hanssen.

Atelier Louis Barillet, 1940. |

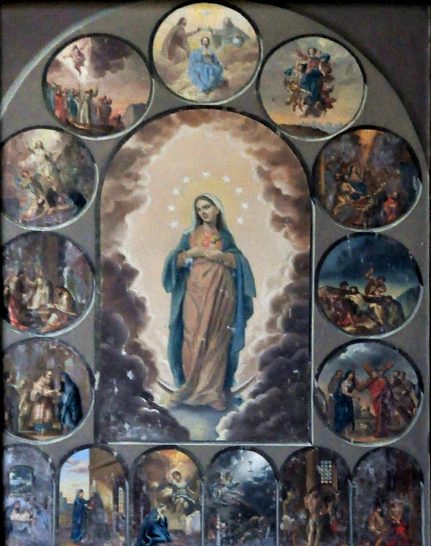

Le retable du Rosaire dans le croisillon nord du transept.

L'urne contenant le cœur de Du Guesclin se trouve sur la

colonne quadrangulaire à gauche. |

Tableau de la Vierge et de ses mystères dans le retable

du Rosaire. |

|

Statue de saint Gilles

XVIIIe siècle

Transept. |

«L'archange saint Michel terrassant le démon»

Copie, datée de 1847, d'un tableau de Raphaël.

Croisillon sud du transept. |

|

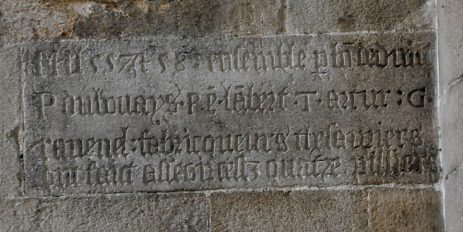

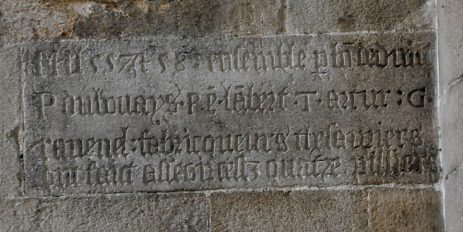

Inscription qui relate la construction des quatre piliers de

la croisée

après l'effondrement de la tour en 1547. |

|

Inscription

dans la croisée. La tour de la croisée

s'effondre le 22 octobre 1547. La cause exacte n'est

pas connue. Dans son article pour le Congrès

archéologique de 2015, l'historienne Michèle

Boccard rappelle qu'en 1547 une partie de l'ancien chœur

roman était encore debout. Est-ce la démolition

de ces anciens éléments (pour achever

le nouveau chœur gothique) qui a provoqué

la chute de la tour ? Aucun document connu ne permet

de répondre. Toujours est-il qu'il fallut consacrer

des ressources pour rebâtir la croisée.

Cette tâche urgente fut achevée dix ans

plus tard. C'est ce que montre l'inscription ci-dessus

:

Mil 557 & 58, ensemble Phi. Deduit,

P. Dubouays, Re. Tabert, T. Artur,

G. Ravenel, Fabriqueurs thésauriers

ont fait asseoir ceslz quatre piliers.

Les fonds consacrés à la reconstruction

de la croisée ont-ils alors manqué pour

remplacer le mur sud roman de la nef par un mur gothique ?

C'est une hypothèse que, là encore, aucun

document ne vient confirmer.

Source : Congrès

archéologique de France, Côtes-d'Armor,

2015, article sur la basilique Saint-Sauveur par Michèle

Boccard.

|

|

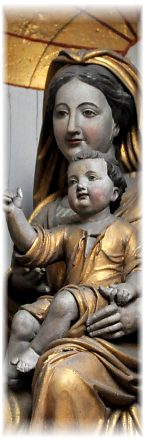

La Vierge à l'Enfant (XVIIe siècle)

Retable du Rosaire. |

|

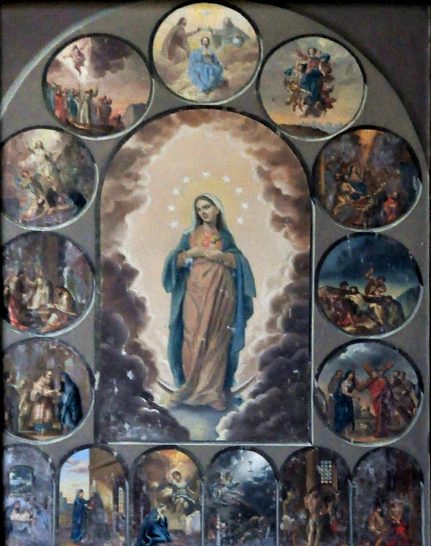

Retable

du Rosaire. D'après une inscription

dans la basilique, il est daté du XVIIIe

siècle. Il est construit sur le thème

du Rosaire donné par la Vierge à

saint Dominique et sainte Catherine de Sienne.

Les statues, qui sont vraisemblablement en bois

peint, sont d'un artiste inconnu. Au deuxième

niveau se trouve un tableau

rassemblant, autour de la Vierge, dans quinze

médaillons, les mystères joyeux,

douloureux et glorieux.

|

|

|

|

Saint Dominique

Retable du Rosaire. |

Sainte Catherine de Sienne

Retable du Rosaire. |

«««---

Baie 23. La Crucifixion, détail :

La Vierge et une sainte femme. |

|

|

|

Prosper

Mérimée et Du Guesclin à Dinan.

Dans ses Notes d'un voyage dans l'Ouest de la France,

voyage réalisé en 1835, Mérimée

écrit : «Dans le transsept [sic] nord se

trouve un petit monument d'un goût détestable,

restauré récemment, comme il paraîtrait.

C'est là, dit-on, qu'est renfermé le cœur

de Bertrand du Guesclin. Son nom, que la postérité

a défiguré, comme tous ceux qui sont célébrés

dans une langue étrangère, est écrit

Guéaclin dans l'inscription de Dinant

[sic]. Dans la charte de Rennes, D. Henri le nomme don

Beltran de Claquin. Ailleurs on trouve Glasquin,

Glayaquin. D'après Froissart, qui lui

fait une généalogie tout à fait

héroïque, Glayaquin serait la meilleure

orthographe. Le brave connétable ne savait pas

probablement signer, et de son temps même il semble

qu'on ait estropié son nom de vingt manières

différentes. Du Guesclin, la moins probable de

toutes, à prévalu.»

Source : Notes d'un

voyage dans l'Ouest de la France par Prosper Mérimée,

Paris, Librairie de Fournier, 1836.

|

|

|

Baie 23, détail : Transfert du cœur de Bertrand

Du Guesclin des Jacobins à Saint-Sauveur en 1816.

Vitrail signé : L. Barillet, J. Le Chevallier, Th. Hanssen.

Atelier Louis Barillet, 1940. |

Retable de la Sainte-Famille et son autel datés de 1811.

Croisillon sud du transept. |

La Vierge et l'Enfant.

XVIIe siècle ou XVIIIe siècle.

Retable de la Sainte-Famille. |

Sainte Anne instruisant la Vierge.

XVIIe siècle ou XVIIIe siècle.

Retable de la Sainte-Famille. |

|

Retable

de la Sainte Famille. Cette œuvre occupe

une bonne partie du croisillon sud du transept. L'autel

est daté de 1811 et les statues de la Vierge

à l'Enfant, de Joseph et de sainte Anne instruisant

sa fille Marie remontent, d'après certaines sources,

au XVIIe siècle. La peinture centrale illustre

Jésus au jardin des Oliviers. Point intéressant

: il n'est pas fréquent de voir une Vierge aussi

joufflue.

|

|

|

Baie 24 : La Victoire de Constantin au pont Milvius en 312.

Vitrail signé : L. Barillet, J. Le Chevallier, Th. Hanssen.

Atelier Louis Barillet, vers 1940. |

Pile nord-ouest de la croisée.

Cette pile, qui date de la reconstruction de la croisée

(années 1550), est la plus massive de la basilique. |

Baie 24, détail :

Dinanais devant l'église Saint-Sauveur.

Atelier Louis Barillet, vers 1940. |

«Du Guesclin sur son lit de mort»

Tableau d'Antoine Rivoulon (1810-1864)

Exécutée en 1838, cette peinture a été

offerte à la paroisse par le roi Louis-Philippe. |

|

Baie 24, détail : procession des Dinanais devant un

arrière-plan de basiliques.

On reconnaît de gauche à droite : Saint-Sauveur à

Dinan, Notre-Dame à Lourdes, le Mont-Saint-Michel, Saint-Pierre

de Rome. |

|

|

Documentation

: Congrès archéologique de France tenu à Saint-Brieuc

en 1949, article sur la basilique Saint-Sauveur par René Couffon

+ Congrès archéologique de France, Côtes-d'Armor,

2015, article sur la basilique Saint-Sauveur par Michèle Boccard

+ «Bretagne gothique» de Philippe Bonnet et Jean-Jacques

Rioult, éditions Picard, 2010

+ «Les vitraux de Bretagne», Corpus Vitrearum,

Presses universitaires de Rennes, 2005

+ «Bretagne romane», Zodiaque, La Pierre-qui-Vire, 1982

+ «Patrimone religieux de Bretagne», édition Le

Télégramme, 2006

«Cathédrales et basiliques de Bretagne», éditions

ereme, 2009

+ «Dinan» de Gérard Malherbe, éditions JOS

Le Doaré, 1976

+ «Dinan» de Peter Meazey, édition Comunicom, collection

«L'Histoire en Héritage», 2002

+ «Notes d'un voyage dans l'Ouest de la France», Prosper

Mérimée, 1836

+ «L'Art breton» d'Henri Waquet, éditions Arthaud,

1931

+ Note sur la basilique disponible à l'entrée de l'édifice

+ Dictionnaire des églises de France, éditions Robert

Laffont, 1966. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|