|

|

|

|

La Cité

de la Céramique à Sèvres

possède dans ses réserves des milliers d'objets de

porcelaine (vases, biscuits, vaisselle de table, etc.) qu'elle sort

de temps en temps pour des expositions temporaires, notamment dans

les musées de province. Cette page offre quelques photographies

réalisées lors d'une exposition sur les vases et les

biscuits de Sèvres

du XIXe et du XXe siècle au musée des Beaux Arts de

Troyes.

On y trouvera avec intérêt les modèles créés

durant la période 1773-1800 par Louis-Simon

Boizot, alors directeur de l'atelier de sculpture de la Manufacture

Royale, et traduits en biscuits de porcelaine.

L'univers des vases

de Sèvres est marqué par l'évolution des

formes. Les premiers vases de la Manufacture vont bien sûr

de pair avec l'année de sa naissance (1756), mais les formes

n'ont cessé de varier jusqu'à l'époque actuelle

en passant par l'Art

nouveau des années 1880 et l'Art Déco des années

1920. En boule, en fuseau, en vasque, en cylindre, la liste est

longue. Si l'on y ajoute les différents modes d'ornementation

(jusqu'au procédé en relief dit pâte sur pâte

- voir le vase de l'Âge

d'or), on aboutit à des créations qui sont le

fruit des progrès techniques et des découvertes chimiques.

Chaque époque a connu ses créateurs (citons Boizot

pour le XVIIIe siècle et Carrier-Belleuse pour le XIXe).

Ces hommes furent souvent mandatés pour créer des

formes nouvelles que la direction de la Manufacture pensait mieux

adaptées au goût du marché. Même si elle

demeurait un service de l'État, la Manufacture Royale, Impériale

ou Nationale se devait de renouveler sa gamme pour susciter l'intérêt

des cours européennes et attirer un public de connaisseurs.

|

|

La salle d'exposition des porcelaines de Sèvres.

Salle annexe du musée des Beaux Arts de Troyes. |

| LES BISCUITS DE

PORCELAINE |

|

|

Louis-Simon

Boizot (1743-1809). Cet artiste très

éclectique a marqué l'histoire du biscuit

à la Manufacture

de Sèvres. Nommé directeur de l'atelier

de sculpture en 1773, Boizot va, pour les biscuits,

créer des modèles de différente

complexité : bustes, modèles à

deux personnages, groupes à multi-personnages.

Ces groupes, dont plusieurs sont donnés dans

cette page, frappent tous par leur équilibre

très harmonieux et la juste disposition des masses.

Bien sûr, on les admire en les regardant de face,

mais la partie arrière ne doit pas être

oubliée car elle recèle toujours un détail

pertinent. Ainsi, dans La

Fête des bonnes gens et Le

Couronnement de la rosière (donné

de face ci-contre), on y trouve un jeune homme qui tient

un panneau où est gravée une inscription

enrichissant la scène. Dans La

Naissance de Bacchus, c'est une nymphe qui trait

une chèvre ; dans Le

Triomphe de Bacchus, c'est un angelot qui joue avec

un lion. Boizot quittera son poste de directeur en 1800

(à la suite d'une drastique compression de personnel...),

mais continuera à créer des modèles

pour la Manufacture.

Par manque de documents formels, l'attribution à

Boizot de certains des groupes multi-personnages n'est

pas une certitude absolue. Mais l'étude du style

et de la composition suffit en général

à lever les doutes. Les historiens d'art se réfèrent

notamment aux visages des personnages. Même petits,

les visages de Boizot sont toujours très travaillés

et expressifs.

Les compositions à plusieurs personnages ne sont

pas nombreuses. Leur réalisation, d'une délicatesse

extrême, exigeait en effet un travail considérable.

Les thèmes traités par l'artiste relèvent

toujours de la mythologie antique ou de la tradition

populaire. On trouvera ainsi dans cette page : La

Naissance de Bacchus, Le

Triomphe de Bacchus, La

Beauté couronnée par les Grâces,

Minerve

protégeant l'Étude et foudroyant la Paresse,

mais aussi Le Couronnement de la Rosière et La

Fête des Bonnes gens). Boizot n'a quasiment

créé aucun biscuit d'ordre religieux.

Cette absence s'explique par son statut de franc-maçon.

Nous savons qu'il est entré en 1777 au Grand

Orient de France où il fréquenta la loge

de Saint-Jean d'Écosse et celle du Souverain

Chapitre. Même si son nom disparait des documents

maçonniques dès 1779, son adhésion

à la franc-maçonnerie n'en est pas moins

révélatrice de son état d'esprit.

Il est généralement connu qu'Élisabeth

Vigée Lebrun fut le peintre attitré de

la reine Marie-Antoinette. On sait moins que Louis-Simon

Boizot fut le sculpteur attitré de la souveraine.

Il réalisa pour elle plusieurs bustes au fil

des ans, traduits en biscuit par la Manufacture Royale

de Sèvres.

Pour l'histoire de l'art, Boizot reste un témoin

incontournable du style Louis XVI, un style qui alliait

la grâce avec une certaine forme de rigueur. Son

rôle de directeur et de créateur à

Sèvres intervint à une époque marquée

par l'irruption du style néo-classique qui portait

en lui le retour à l'inspiration antique. Boizot

sut en tirer profit.

La page de la préfecture de Versailles

présente un autre biscuit de Boizot, l'Alliance,

créé en 1773 en commémoration du

mariage du comte d'Artois. La page du musée de

la Manufacture

de Sèvres contient un biscuit plus impressionnant

encore : Le

Parnasse réalisé par Boizot en 1778-1779

à la suite de la commande d'un service de table

passée par l'impératrice Catherine II

de Russie.

Ajoutons pour terminer que les amateurs d'art peuvent

commander à la Cité de la Céramique

de Sèvres la plupart des groupes de Boizot montrés

dans cette page.

Source : «Louis-Simon

Boizot», Somogy, édition d'Art, 2001.

|

|

«Le Couronnement de la Rosière», partie arrière.

D'après un modèle créé en 1776 par

Louis-Simon Boizot.

Biscuit réalisé en 1892. |

|

| BISCUIT

DE PORCELAINE : LE COURONNEMENT DE LA ROSIÈRE |

|

«Le Couronnement de la Rosière»

D'après un modèle créé en 1776 par

Louis-Simon Boizot. Biscuit réalisé en 1892. |

|

Le

Couronnement de la Rosière.

Ce couronnement était une vieille coutume populaire

célébrée chaque année, le

8 juin, jour de la saint Médard. Elle a été

remise à la mode en France vers la fin du XVIIIe

siècle. «Une jeune fille vertueuse était

choisie par le conseil de la ville pour sa conduite

exemplaire et recevait une couronne de roses blanches,

symbole de sa vertu», lit-on sur la fiche de présentation

du musée.

L'hagiographie attribue à saint Médard la création de la Rosière. Évêque de Noyon au VIe siècle et contemporain de la reine Radegonde, ce fils de paysans aisés fut, selon la légende, seigneur de Salency, village de l'Oise où il était né et où l'on situe le couronnement de la première rosière.

La légende ajoute que celle-ci n'était autre que la propre sœur de saint Médard.

Le renouveau de cette cérémonie, vers 1764, se produisit à Salency. Il illustre la puissance du mouvement moralisateur qui se répandait

alors dans la société française.

Les beaux esprits vantaient les vertus d'une vie simple

baignant dans les bons sentiments. Rousseau et Diderot

développèrent ce thème en littérature

; Greuze fit de même en peinture. Et la manufacture de Sèvres créa ses biscuits.

La scène s'en empara aussi : l'auteur de théâtre Charles-Simon

Favart créa un opéra-comique intitulé

La Rosière de Salency qui fut représenté

à Fontainebleau en 1769, puis à la Comédie

italienne. André Gétry reprendra la pièce

en 1774.

Source : panneau affiché

dans le musée.

|

|

Le biscuit du Couronnement

de la Rosière peut être couplé avec

un autre biscuit donné plus bas : La

Fête des bonnes gens. En effet, dans Le Couronnement

de la Rosière, le panneau ovale brandi par un

jeune homme sur le côté affiche l'inscription

«La Vertu récompensée, 1788».

Dans La

Fête des bonnes gens, un panneau ovale semblable,

tenu à l'arrière, relie le couronnement

du Bon vieillard à la cérémonie

du couronnement de la rosière. On y lit en effet

: «Sagesse et vertu ont ici le même prix

qu'à Salency». Voir la photo en gros plan

plus

bas.

|

|

«««---

Le Couronnement de la Rosière.

À l'arrière du biscuit créé par Louis-Simon Boizot, une

jeune fille pleure en s'essuyant les yeux. Est-ce l'image

d'un espoir déçu? À gauche, un

jeune homme tient un panneau ovale où est écrit

: «La Vertu récompensée, 1788».

Voir ce même thème dans un vitrail de l'église

du Cœur-Immaculée

de Marie à Suresnes (Hauts-de-Seine). Voir aussi l'église Saint-Médard à Paris et la toile de Louis Dupré. |

|

|

| BISCUIT DE PORCELAINE

: LA BEAUTÉ COURONNÉE PAR LES GRÂCES |

|

«La Beauté couronnée par les Grâces»

Modèle attribué à Louis-Simon Boizot, 1776.

Musée

de la Cité de la Céramique à Sèvres.

|

«La Beauté couronnée par les Grâces»,

détail.

Modèle attribué à Louis-Simon Boizot, 1776. |

|

La

Beauté couronnée par les Grâces.

Sans aucune certitude, ce groupe de six personnages,

daté de 1776, est attribué à Louis-Simon

Boizot. L'élégance de la composition,

le thème mythologique et les visages très

travaillés font pencher les historiens d'art

et les spécialistes des biscuits de Sèvres

vers ce choix.

La déesse Vénus, assise dans un fauteuil,

désigne une jeune fille qui s'apprête à

recevoir une couronne de roses des mains des trois Grâces.

Les Grâces romaines (ou les Charités chez

les Grecs) étaient les filles de Zeus et de l'océan

Eurynomé. Érigées en divinités

de la Beauté, on y trouvait Euphrosyne pour le

plaisir, Thalie pour l'abondance et Aglaia pour la beauté.

La tradition les représente comme trois sœurs,

nues et se tenant par les épaules. Elles faisaient

partie du cortège d'Aphrodite ou de Dionysos.

Ce groupe était la partie centrale d'un surtout

de table de trois pièces créé pour

Versailles.

On y trouvait aussi L'Offrande à l'Amour

et L'Offrande à l'Hymen.

Source : note de la Cité

de la Céramique à Sèvres.

|

|

|

| BISCUIT DE PORCELAINE

: MINERVE PROTÉGEANT L'ÉTUDE ET FOUDROYANT LA

PARESSE |

|

«Minerve protégeant l'Étude et foudroyant la Paresse»,

partie arrière.

D'après un modèle de Louis-Simon Boizot créé

en 1787. Biscuit réalisé en 1892. |

«Minerve protégeant l'Étude et foudroyant la Paresse»

D'après un modèle de Louis-Simon Boizot créé

en 1787. Biscuit réalisé en 1892.

Minerve tient une lance (disparue) pour foudroyer la Paresse qui se

morfond,

appuyée à la petite tour cannelée. |

| BISCUIT DE PORCELAINE

: LA PÊCHE |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

«La Pêche», partie arrière.

D'après un modèle créé par Etienne-Maurice

Falconnet en 1758.

Biscuit réalisé en 1890. |

«La Pêche»

D'après un modèle créé par Etienne-Maurice

Falconnet en 1758.

Biscuit réalisé en 1890. |

«Le Hautbois ou le Concert de hautbois espagnol»

D'après le modèle de François-Joseph Furet (1729-1807)

créé en 1772 pour le service de table du roi Louis XV.

Biscuit réalisé en 1875.

|

| BISCUIT

DE PORCELAINE : LA FÊTE DES BONNES GENS |

|

«La Fête des bonnes gens« ou «Le Bon

Vieillard»

Modèle de Louis-Simon Boizot. Biscuit réalisé

à la fin du XIXe siècle.

Musée

de la Cité de la Céramique à Sèvres. |

|

«La Fête des bonnes gens» ou «Le Bon vieillard»,

partie supérieure.

On lit sur le panneau ovale : «SAGESSE ET VERTU ONT ICI LE MEME

PRIX QUA SALENCY»

Modèle de Louis-Simon Boizot. Biscuit réalisé

à la fin du XIXe siècle.

En médaillon : «LA VERTU RÉCOMPENSÉE, 1788»

dans le Couronnement de la Rosière.

Musée

de la Cité de la Céramique à Sèvres.

|

«La Fête des bonnes gens», partie arrière.

Modèle de Louis-Simon Boizot. Biscuit réalisé

à la fin du XIXe siècle. |

«Le Couronnement de la Rosière», partie arrière

Modèle de Louis-Simon Boizot. Biscuit réalisé

en 1892. |

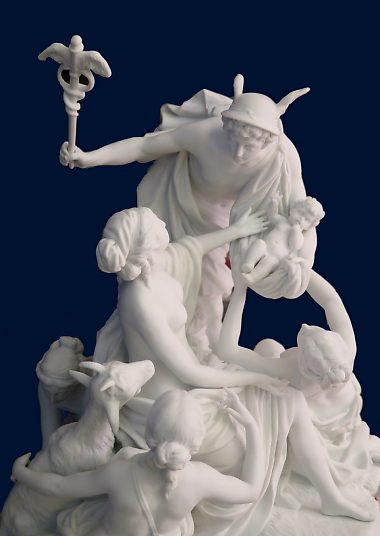

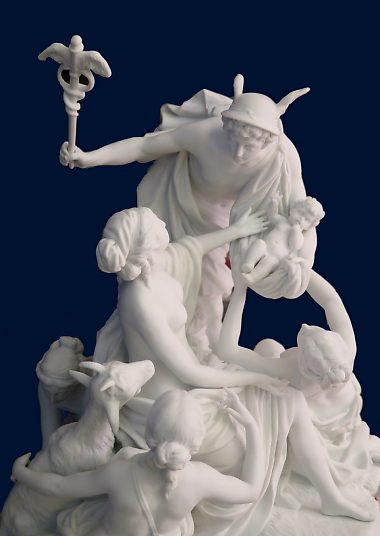

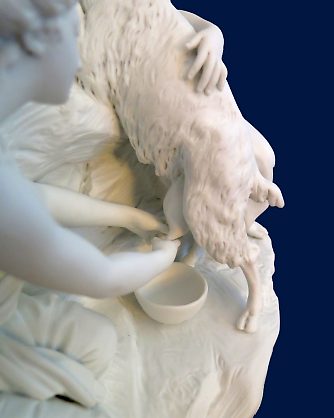

| BISCUIT DE PORCELAINE

: LA NAISSANCE DE BACCHUS |

|

«La Naissance de Bacchus»

Modèle attribué à Louis-Simon Boizot, 1783. Hors

exposition.

|

«La Naissance de Bacchus», détail.

Modèle attribué à Louis-Simon Boizot, 1783.

Mercure confie Bacchus bébé à trois nymphes vivant

sur le Mont Nysa. |

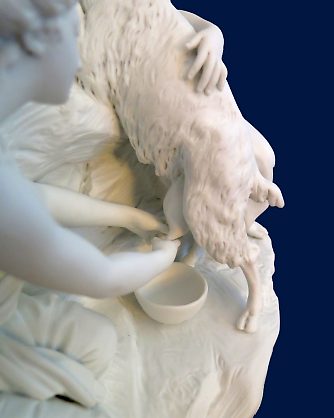

«La Naissance de Bacchus», partie arrière.

Modèle attribué à Louis-Simon Boizot, 1783.

|

«La Naissance de Bacchus», détail de la partie

arrière.

Modèle attribué à Louis-Simon Boizot, 1783.

Cette partie du biscuit rappelle que, pour l'ôter à la

fureur d'Héra,

Mercure transforma le bébé, fils de Zeus, en chevreau

(ou en cerf). |

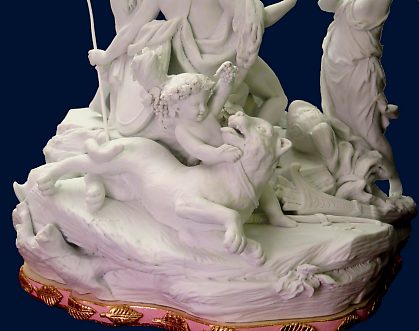

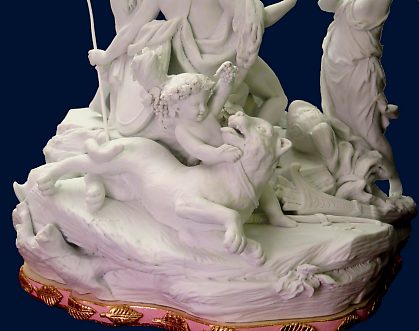

| BISCUIT DE PORCELAINE

: LE TRIOMPHE DE BACCHUS |

|

«Le Triomphe de Bacchus», 1773.

Modèle attribué à Louis-Simon Boizot et inspiré

d'un tableau d'Hugues de Taraval (1729-1785).

Hors exposition.

Au premier plan, tambourin, masque, sistre, cimbales, flûte

et amphore rappellent les bacchanales. ---»» |

«Le Triomphe de Bacchus», partie arrière.

Modèle attribué à Louis-Simon Boizot et

inspiré d'un tableau d'Hugues de Taraval. |

|

|

| BISCUIT DE PORCELAINE

: LE REPOS |

|

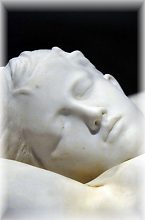

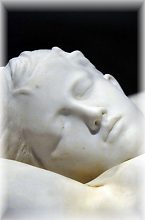

«Le Repos»»

D'après la sculpture d'Alfred Boucher (1850-1934) créée

en 1890. Biscuit réalisé en 1893. |

«Le Repos»», détail.

|

|

Le Repos.

Ce biscuit de porcelaine a été créé

d'après une sculpture de l'artiste nogentais Alfred

Boucher (1850-1934). L'aspect charnel de l'œuvre

saute aux yeux, mais Alfred Boucher était un habitué

du genre. La page consacrée au musée Paul

Dubois-Alfred Boucher à Nogent-sur-Seine

expose une œuvre, elle aussi très charnelle, L'Hirondelle

blessée, qui eut d'ailleurs à l'époque

beaucoup de succès.

La note de présentation affichée dans l'exposition

nous apprend que cette jeune fille abandonnée au repos

sur son lit de style Louis XVI (on dirait plus avantageusement

qu'elle se prélasse) s'inscrit bien dans l'esprit de

la IIIe République. Cette pose langoureuse prend la

suite de la gestuelle proposée par la tradition néo-classique

telle qu'elle transparaît dans la Pauline Borghèse

de Canova.

Pour réaliser ce biscuit, la note du musée révèle

que la Manufacture de Sèvres a dû créer

au moins vingt-et-un moules, «ce qui en faisait un article

très coûteux, son prix d'alors étant de

800 francs or». Certains modèles de Boizot, aux

multiples personnages, en demandent plusieurs dizaines...

«Il s'agit d'une pièce exceptionnelle dont la

qualité plastique est merveilleusement servie par le

velouté de la porcelaine.», lit-on encore dans

la note.

Source : panneau affiché

dans le musée.

|

|

«Le Repos»»

D'après la sculpture d'Alfred Boucher (1850-1934) créée

en 1890. Biscuit réalisé en 1893. |

|

|

Vitrine de vases de Sèvres. |

Trois vases de Sèvres de type Godron.

La technique du décor flammé qui orne ces vases a été

maîtrisée

par la Manufacture de Sèvres dans les années 1880-1890. |

Trois vases de Sèvres. Au centre : vase étrusque.

La forme du vase étrusque a été créée

par Albert Ernest Carrier-Belleuse en 1881.

Le décor du vase est attribué à Henri Labrouste. |

|

|

Vase de Nola II.

Forme créée par Albert Ernest Carrier-Belleuse

(1824-1887).

Décor de Jean-Charles Derichweiler. |

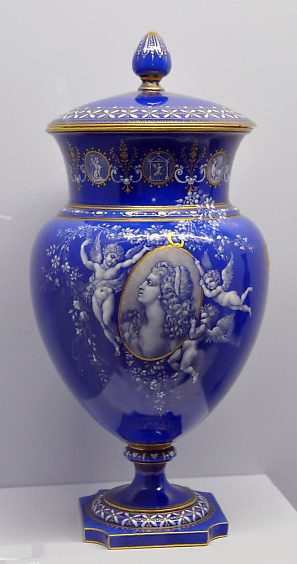

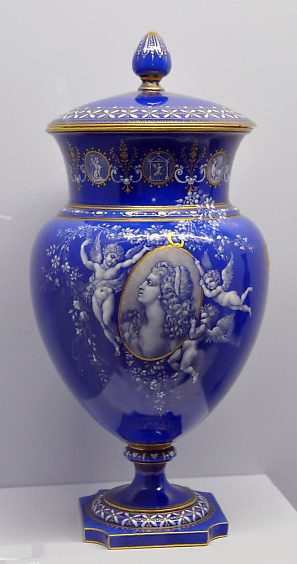

Vase «E» décoré de putti. Réalisation

de 1877.

Forme créée à la Manufacture de Sèvres

en 1780

par un styliste resté anonyme.

Vers 1780, une série de formes de vase a été

créée

par des inventeurs anonymes. Cette série est référencée

de manière alphabétique (vases «A»,

«B», «C», etc.). |

«««---

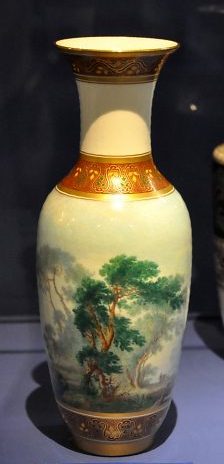

Vase de Lesbos (d'inspiration antiquisante).

Porcelaine de pâte tendre.

Forme créée en 1849 par Jules Dieterle

(actif à Sèvres de 1840 à 1855).

Décor d'Eugène Cabau. |

|

|

Vase de Lesbos, détail de l'ornementation. |

Vase Voltaire.

Porcelaine nouvelle. Forme à côtes.

Vase réalisé en 1893. |

|

Félix

Aubert (1866-1953). Après l'Art nouveau,

style créé par l'École

de Nancy dans les années 1880, l'Art déco

fit irruption dans les années 1920. La Manufacture

de Sèvres suivit cette évolution artistique

en renouvelant son style, en imaginant des formes de

vases plus raides, plus géométriques.

La gamme de ses vases, toujours plus nombreuse, se diversifia

Félix Aubert, qui travailla à la Manufacture

de 1920 à 1924 en tant qu'artiste-décorateur,

créa une série de vases numérotés.

Tous ces vases sont obtenus par la technique du coulage

dans un moule.

La note de l'exposition sur Félix Aubert rappelle

que, jusqu'en 1923, les formes de vase recevaient des

noms de villes, puis de fleuves. À partir de

1923, on donna aux vases le nom du créateur de

leur forme. Félix Aubert fut ainsi le premier

à attacher son nom à des vases.

Source : panneau affiché

dans le musée.

|

|

|

|

Figures féminines dans leur vitrine.

Création de Claude-Édouard Forgeot en 1862. |

|

Figures

féminines. Ces figures, en porcelaine

dure émaillée, ont été créées

par Claude-Édouard Forgeot en 1862. Elles faisaient

partie d'un surtout de table nommé Surtout

aux figures qui fut présenté à

l'Exposition universelle de 1867. Le surtout comprenait

cinq figures féminines, chacune avec son vêtement

et ses coloris propres. Elles portaient toutes un objet

pour décorer la table.

Ainsi la figure féminine porte-étagère

tenait un plateau de bronze doré, décoré

de putti ailés. La figure féminine porte-lumière

tenait, au-dessus de sa tête, un candélabre

arrondi orné de feuillages.

Source : panneau affiché

dans le musée.

|

|

|

Figure féminine porte-lumière. |

La salle d'exposition. |

Documentation : panneaux affichés dans

l'exposition

+ «Louis-Simon Boizot», Somogy, édition d'Art,

2001. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|